Эта подборка — часть нашего большого спецпроекта «Смерть — это только начало», где мы пытаемся понять, как мысли о смерти помогают нам в жизни. Обязательно почитайте!

Что такое философия смерти?

Почему невозможно определить смерть

Философию смерти нельзя назвать отдельной дисциплиной, хотя очевидно, что философ, который не размышляет о смерти, мало чего стоит. Если взять смерть в качестве предельного аксиоматического понятия, через которое определяются все остальные, то история философии смерти становится историей самой философии. Некоторые заходят еще дальше, говоря, что осознание смертности порождает человеческое сознание и всю нашу культуру. Охватить это все невозможно, но мы попытаемся.

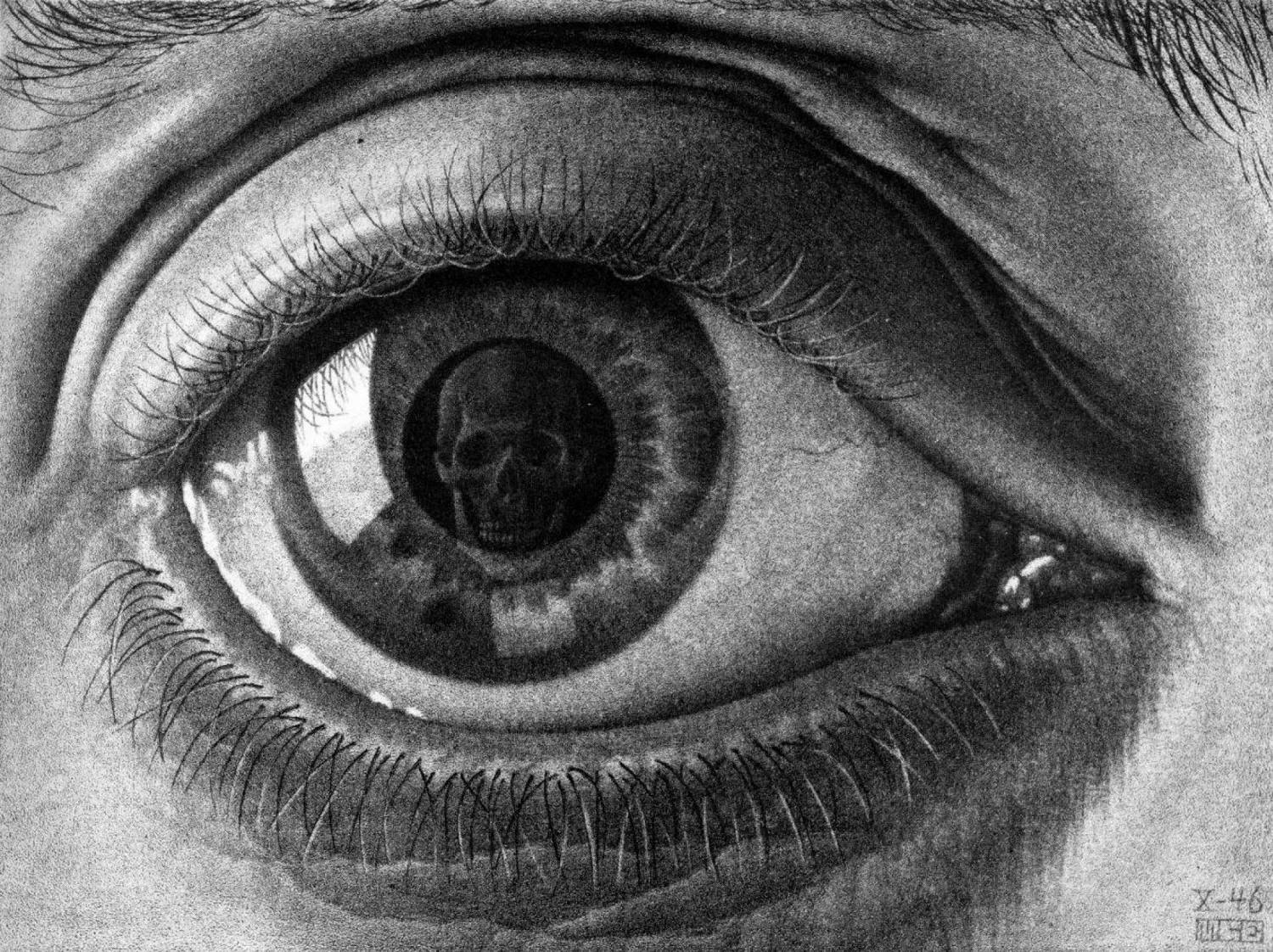

Смерть неизбежна, но, когда вы умерли, ее невозможно осознать: будучи основополагающим опытом, это также опыт, которого у нас нет. Мы можем зафиксировать лишь ее внешние проявления — смерть других, мертвые тела. Если же мы верим в посмертие, то и в этом случае говорим о жизни — жизни после. Смерть сильно сопротивляется рефлексии, ее можно определить как угодно, что значит, что ее невозможно определить точно.

С каких точек зрения можно смотреть на смерть

Понятие смерти в пределе можно свести к концу существования или переходу к другому типу существования.

Философия, как и религия, зачастую фокусируется на важности посмертного существования и бессмертии души. Анимистические представления о духах, будучи основой для формирования любых религиозных систем, сохраняются и в философии, потому что большая часть философии — религиозная философия. До недавнего времени атеистические мыслители были в меньшинстве.

Другой фокусной точкой может быть сам момент умирания. Тут аналитические философы вторят медикам и выделяют кардиологический стандарт — смерть сердца — или стандарт, основанный на смерти мозга.

Материальный остаток смерти — труп — тоже поднимает философскую проблему, а именно проблему идентичности. Если смерть есть смерть тела, то труп — это уже не человек. Но если смерть определять как угасание индивидуальности, то труп продолжает существование человека, только будучи освобожденным от его агентности.

Еще одна важная задача философской танатологии — выработка секулярных стратегий преодоления смерти, то есть способов, как справиться со страхом перед ней.

Философия может пытаться отрицать существование смерти, что встречается не только у современных атеистических философов и технократов, но и у древних мыслителей.

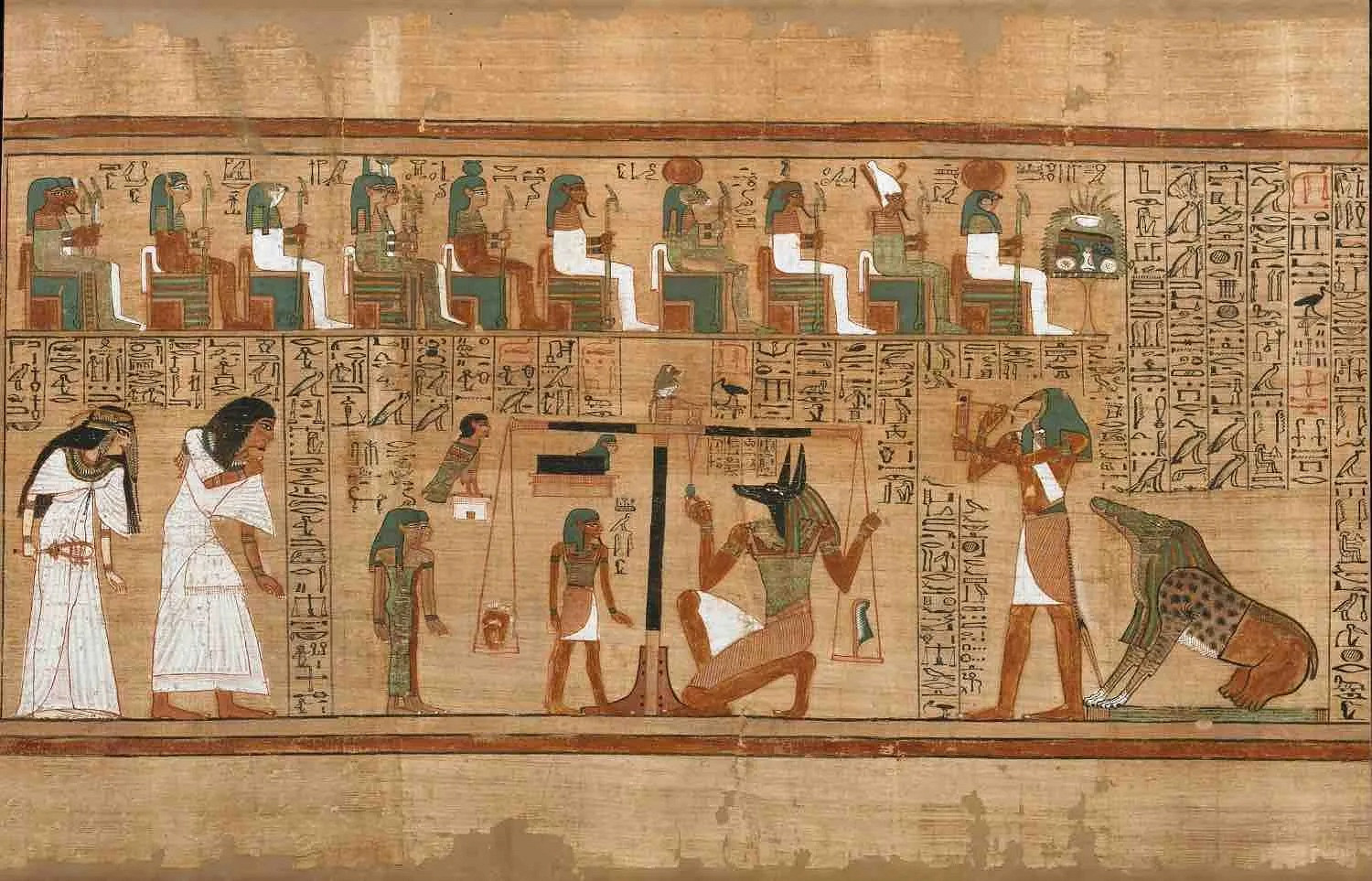

Как смерть воспринимали древние люди

Осмысленное отношение к смерти, выраженное в обрядах захоронения, знаменует зарождение цивилизации: по тому, как люди обращались с мертвыми, мы реконструируем их представления об устройстве мира. Представления древних содержательно разнятся, но их объединяет убежденность в сохранении связи с загробным миром. Умершие остаются частью жизни коллектива, с ними можно (и нужно) общаться.

Архаическое отношение к смерти определяется ритуалами инициации-перехода и жертвоприношения. Шаман, как проводник между верхним, средним и нижним мирами, должен пройти через околосмертный опыт, чтобы передавать информацию между мертвыми и живыми. Похожую картину мы встречаем в монистических древнекитайских представлениях. Такая близость с миром мертвых ставит перед живущими жилищный вопрос: наш мир перенаселен духами предков!

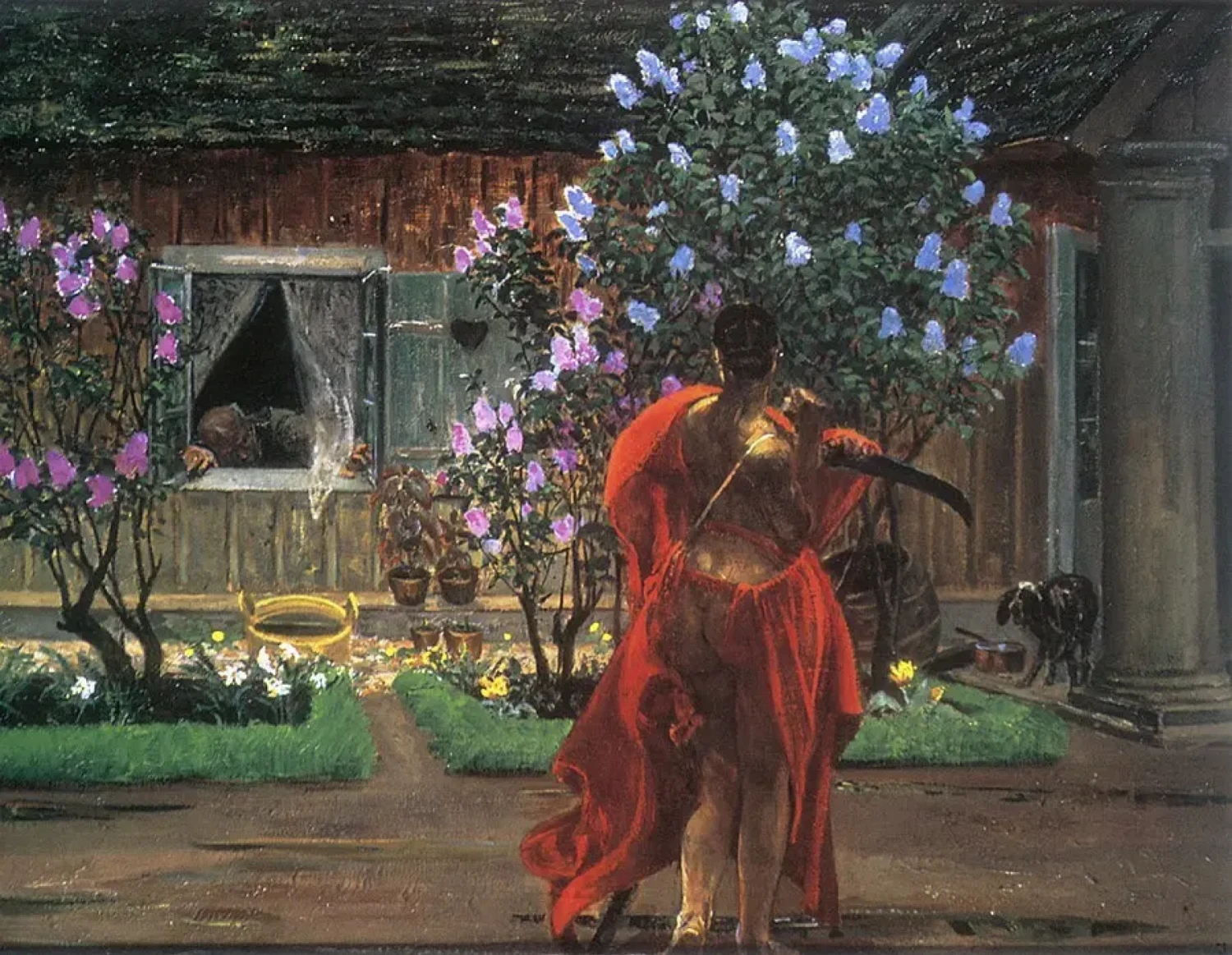

Более поздние религии постепенно отодвинули мир мертвых от нашего, делая преграду уже не призрачной, а почти непреодолимой. Например, древние индуистские писания рассматривают смерть скорее как положительное явление. Смерть — это и бог Яма, и добрый друг, и заботливая мать, избавляющая нас от тягот жизни, а при хорошей карме — от тягот перерождения. Смерть — закон природы, и ее надо встречать в благом расположении духа. Соединение души (Атман) с Брахманом тоже в каком-то смысле смерть, хоть ее и достигают очень немногие.

Гомеровский эпос отражает противоречивость отношения к смерти у древних греков. С одной стороны, еще сохраняется ритуалистическое отношение к ней: для героев «Илиады» важно было быть правильно похороненным. С другой стороны, даже соблюдение ритуала не делает Аид, населенный голодными призраками мертвых, более уютным и близким к нашему миру. После встречи с уже умершим Ахиллом Одиссей говорит, что лучше быть живым рабом, чем властителем безжизненных мертвецов. На этом этапе мертвые уже достаточно далеко от нас, а представления о том, как устроен их мир, смутные.

Как представления о бессмертии души трансформировались от греков до Нового Времени

Античный мыслитель, о котором редко вспоминают в контексте философии смерти, — Парменид. Он учил, что нет не только смерти, но и рождения, потому что существует лишь единое бытие, вечное и неуничтожимое. Видимость смерти, как и любого изменения, лишь обманчивая завеса, созданная привычкой людей к двойственному описанию мира.

Классический пример философского рассмотрения смерти — это диалог Платона «Федон», в котором платоновский Сократ с одобрением отзывается о кончине, а может быть, проводит сеанс групповой терапии для себя и своих друзей в ожидании казни (решите сами). Платон пишет, что философия есть «приуготовление к смерти», тем самым придавая ей смысл. Философ неиронично «заслуживает» ее, потому что, по Платону, это благо, освобождение бессмертной души из бренной темницы тела.

К этому доказательству в последующие века будут обращаться самые разные мыслители — от христианских апологетов до Лейбница с его монадологией. И именно об этом говорит Пушкин, обращаясь к товарищам по лицею в стихотворении «19 октября»:

Друзья мои, прекрасен наш союз!

Он, как душа, неразделим и вечен...

Для Аристотеля душа — это форма тела, то, что наполняет его жизнью. Соответственно, после смерти этого тела существование формы становится проблематичным. И все же тексты Аристотеля оставляют некий простор для толкований, при котором бессмертие возможно, но не как вечная жизнь души-индивидуальности, а как причастность человеческого ума к вечному и безличному Уму-перводвигателю.

В дальнейшем западная философия на многие века становится христианской (здесь вы притворяетесь, что не заметили, как мы пропустили всю эллинистическую философию). Попытку соединить иудеохристианское и греческое видение смерти можно наглядно проследить на примере Блаженного Августина и Фомы Аквинского. Для Августина душа настолько самодостаточна после смерти, что делает телесное воскресение почти избыточным, хотя очевидно, что Августин все равно в него верил. Для Фомы же, как последователя Аристотеля, душа обречена на неполноту в ожидании воскресения тела после Страшного суда. Декарт вообще выносит проблему воскресения из мертвых за скобки своих рассуждений. Его интересует бессмертие души, а доказательство воскресения он предоставляет религии.

Другим locus classicus для философии смерти стали слова Эпикура «Пока мы есть, смерти нет; когда смерть есть, нас нет». Смерть для Эпикура — ничто, она не является событием в жизни человека и тем более трупа; мы с ней не пересекаемся, поэтому наш страх смерти тщетен, ведь смерть избавляет от надежд на бессмертие. В этом смысле Эпикур — редкий пример неверия в бессмертие среди древних философов. Лишь через две тысячи лет к нему начнут присоединяться все больше единомышленников — Гоббс, считавший душу телесным субстратом, а затем и вся плеяда материалистов Нового времени, окончательно переведших вопрос из метафизической плоскости в научную. Философия Просвещения, будучи во многом антирелигиозной, понимала смерть в духе физикализма. Скажем, взгляды де Ламетри, автора знаменитого трактата «Человек — машина», в сущности, мало чем отличаются от воззрений Деннетта или Сапольски.

Можно ли по-кантовски сказать, что смерть — это явление природы, элемент царства необходимости, или же смерть — это действие, элемент царства свободы? Полемизируя с Гоббсом, для которого человек ничем не отличается от животного и во всем руководствуется страхом смерти, Кант говорит, что человек морально свободен и может выбрать смерть, если это диктует чувство долга. Например, когда дается выбор между тем, чтобы оболгать кого-то или умереть (моральный императив предполагает, что в этом случае надо выбрать смерть).

Гегель использовал христианскую догматику в своих целях, хотя на поверхности как будто ей не противоречил. Он придает смысл человеческой смерти через вписывание ее в процесс становления духа: мировой дух воплощается в конкретных индивидах и поколениях, в которые они складываются. Человек живет, чтобы проложить путь новому, а обретает самосознание лишь рискуя жизнью. Выходит интересно: быть человеком, значит быть смертным. Однако смерть индивида у Гегеля — это не уничтожение, а момент «снятия» (Aufhebung), когда природное, непосредственное индивидуальное бытие преодолевается, чтобы мировой дух мог продолжить свое развитие.

Как XX век сделал смерть центральным философским вопросом

ХХ век в своих попытках осмыслить смерть открывает совершенно новую перспективу: в свете психоанализа смерть выступает как объект наших бессознательных устремлений. Впервые концепция влечения к смерти появляется не у Фрейда, а у ученицы Юнга и нашей соотечественницы Сабины Шпильрейн. Шпильрейн видела во влечении к смерти не только деструктивное, но и созидательное начало. Она связала его с трансформацией и переходом в новое качество, где разрушение старого — необходимая стадия для творения нового. Фрейд, сначала критиковавший идеи Шпильрейн, позже развил их, говоря о фундаментальном стремлении организма к возвращению в неорганическое, устойчивое состояние, противостоящее Эросу (влечению к жизни).

Смерть в психоанализе оказывается не просто концом, но и скрытым двигателем психической жизни, источником как агрессии, так и стремления к покою. Как писал Фрейд в своей работе «По ту сторону принципа удовольствия» (1920), «если мы примем как факт, что все живущее вследствие внутренних причин умирает, возвращается к неорганическому, то мы можем сказать: целью всякой жизни является смерть».

В экзистенциалистской философии, ставшей особенно популярной после Второй мировой войны, смерть занимает центральное место. Ее истоки стоит искать еще в философии Серена Кьеркегора, которая во многом определила взгляды Мартина Хайдеггера и Жан-Поля Сартра. Для Кьеркегора центральными становятся уникальность и конечность человеческого существования.

Эта кьеркегоровская установка стала фундаментом, на котором строили свои концепции немецкие и французские экзистенциалисты.

Для Хайдеггера смерть — не биологический факт окончания жизни, а фундаментальная и высшая возможность обрести подлинность. Смерть — единственная истинная собственность человека, хотя фактически она, конечно, лишает нас права обладания чем-либо. Свободно принимая свою конечность, человек, по его мнению, может достичь целостности и жить в полном осознании своего бытия. Смерть превращается в структуру, «бытие к смерти», придающую существованию смысл.

Жан-Поль Сартр утверждал, что, превращая смерть в абстрактную онтологическую структуру и «возможность» подлинности, Хайдеггер попросту игнорирует ее конкретный, личный и всеуничтожающий ужас, который переживает каждый человек. Он не принимает смерть всерьез и ошибочно романтизирует ее как еще одну «возможность». В противовес Хайдеггеру, Сартр видит в смерти абсолютно абсурдный и враждебный факт. Если Хайдеггер понимает жизнь как «бытие к смерти», то Сартр, напротив, рассматривает смерть лишь в перспективе жизни — как случайный и брутальный обрыв извне, который не индивидуализирует человека, а лишает его всех возможностей, превращая жизнь в бессмысленный фрагмент.

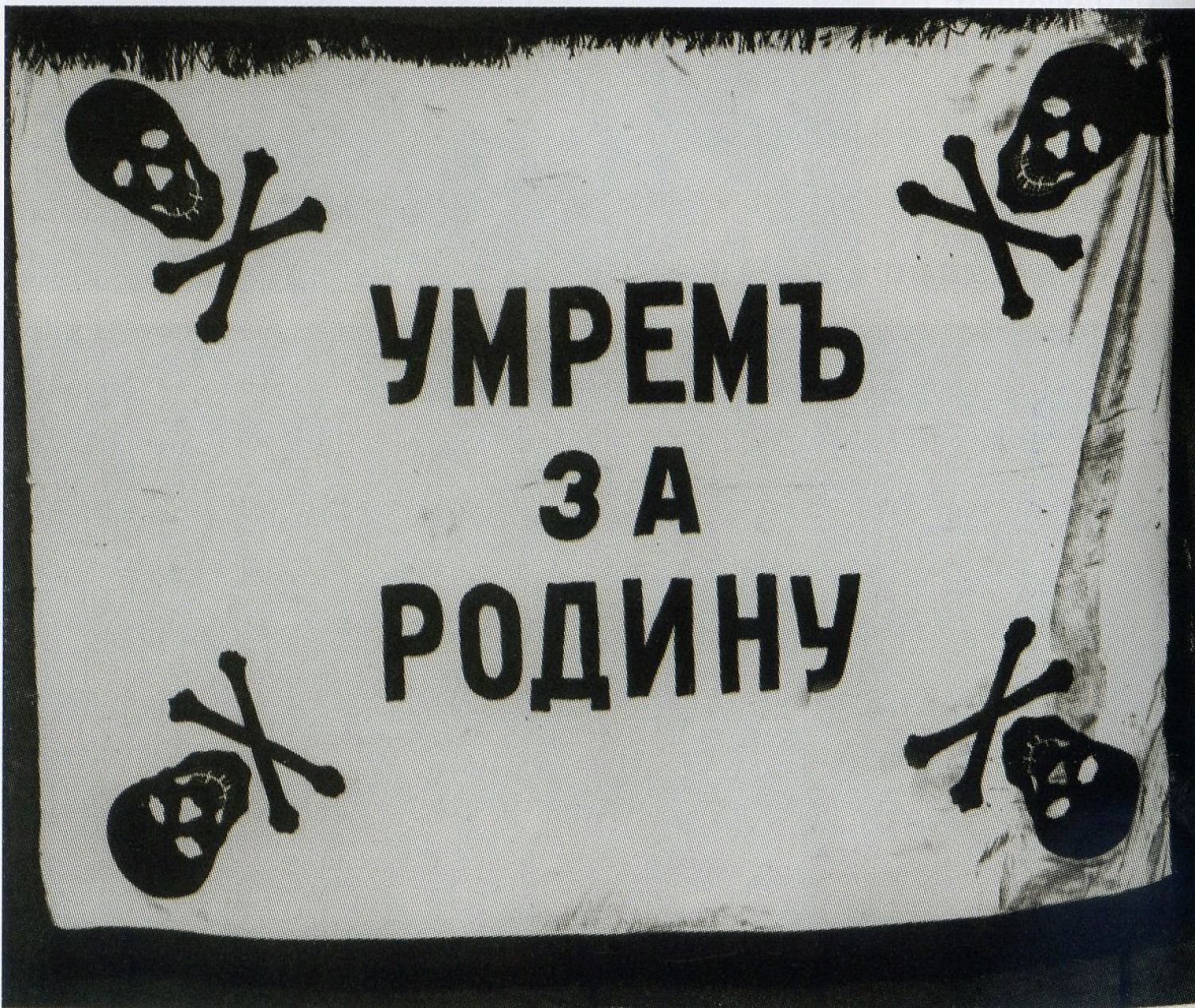

Смерть как инструмент идеологии

Современная политическая философия смещает фокус, показывая, как сама смерть и отношение к ней могут становиться орудием власти. Герберт Маркузе утверждал, что в репрессивном обществе смерть — идеология. Призывы принять ее как естественный и неизбежный удел служат оправданию социального статус-кво.

Развивая критику идеологических функций смерти, Джудит Батлер в работе «Рамки войны: когда жизнь достойна оплакивания» вводит понятие жизни, заслуживающей скорби. Публичное восприятие жизни и смерти структурировано властными рамками: медийными, политическими и дискурсивными. Они определяют, чья смерть становится поводом для всеобщей скорби и морального возмущения, а чья остается незамеченной или даже воспринимается как оправданная. Таким образом, идеология работает как механизм распределения человечности.

Эту линию размышлений радикализирует и углубляет Ашиль Мбембе в своей концепции некрополитики. Если классическая биополитика, по Фуко, — это власть, управляющая жизнью, то Мбембе описывает некрополитику как высшее проявление суверенитета: власть решает, кто должен жить, а кто умереть. В рамках колониальных и постколониальных государственных стратегий это проявляется в создании «зон смерти» — пространств (как физических, так и социальных), где население систематически подвергается насилию, доводится до положения «живых мертвецов» или напрямую уничтожается. Некрополитика — это не просто лишение признания, как у Батлер, а активное и целенаправленное умерщвление, институционализированное как политический инструмент для утверждения господства.

Как философия представляет смерть (и ее преодоление) в будущем

К середине XX века оформилась концепция трансгуманизма. Его истоки восходят к XIX веку — к проекту Николая Федорова «Общее дело» с его идеей воскрешения отцов и победы над смертью силами науки и к концепции Константина Циолковского о достижении бессмертия с помощью переселения человеческого духа в неорганические формы. Согласно Федорову, человечество научится воссоздавать умерших «из самых первоначальных веществ, атомов, молекул», и тогда преображенный человек «будет способен жить во всех средах, принимать всякие формы и быть в гостях во всех мирах». Его проект представляет собой парафраз иудеохристианской эсхатологии: теперь воскрешение мертвых становится не божественным чудом, а научно-технической задачей и долгом человечества.

Это порождает три основные стратегии переосмысления конечности жизни.

Радикальное продление жизни рассматривает смерть как болезнь, сложную, но излечимую. С помощью генной инженерии и наномедицины этот подход сводит онтологическую неизбежность смерти к совокупности биологических поломок, которые мы можем и должны устранить.

Крионика делает следующий логический шаг: нам (вернее, нашим замороженным телам или только головам, если мы не настолько богаты) предлагается совершить «прыжок веры» в будущее, где смерть станет обратимой. Мы должны положиться на будущие технологии и добрую волю потомков, которые, как мы надеемся, смогут (и захотят) победить то, что сегодня считается неизлечимым.

Цифровое бессмертие предлагает окончательный разрыв с традиционной метафизикой смерти. Если тело всего лишь носитель, то личность, перенесенная в цифровую среду, обретает бессмертие. Эта концепция ставит под сомнение связь сознания с телесностью, переопределяя смерть как потерю данных, которую можно предотвратить резервным копированием. Таким образом, если Федоров предлагал секулярное воскрешение, то здесь мы имеем дело с цифровым платонизмом: сознание освобождается от телесной оболочки, чтобы обрести новую жизнь в идеальном цифровом мире.

Однако закономерно возникает вопрос: трансгуманизм — наследник гуманизма или его могильщик? С одной стороны, трансгуманизм предлагает инструменты для искоренения главных источников страдания: болезни, старения и смерти, — что соответствует гуманистическому идеалу благополучия человека. С другой стороны, такие философы, как Юрген Хабермас, видят в этом фундаментальную угрозу. По мнению Хабермаса, радикальное преобразование человеческой природы подрывает основы морали и человеческой автономии. Когда одно поколение получает возможность конструировать следующее, это разрушает равенство между людьми, заменяя его отношением проектировщика и продукта. Мы не выбираем свою телесную идентичность, но именно это, по Хабермасу, позволяет нам воспринимать себя авторами собственной жизни. Вместо освобождения трансгуманизм может привести к окончательной инструментализации человека и биологическому закреплению социального неравенства.

Иногда на примере одного мыслителя можно проследить, как меняются взгляды на будущее человека (и будущее его смерти) на прямо противоположные. Известный трансгуманист Ник Бостром, в 2000-х писавший о катастрофических последствиях развития искусственного интеллекта и технологий в целом, в прошлом году опубликовал неожиданно оптимистичную «Deep Utopia», в которой описывает множество скорее терапевтичных, чем пугающих вариантов будущего. В сущности, всю книгу можно рассматривать как полемический комментарий к мему о шизофутиристических политических координатах.

Бостром известен еще и тем, что на полном серьезе утверждает, будто с огромной вероятностью мы уже и так живем в цифровой симуляции, проекте наших потомков, для которых наша жизнь — форма развлечения. Здесь легко усмотреть аналогию с гностической традицией, где материальный мир считается творением не благого Бога, а игрушкой в руках демиурга, часто невежественного или злонамеренного. Двум миллиардерам из Кремниевой долины теория Бострома настолько запала в душу, что, как писал The New Yorker, без малого десять лет назад они начали тайно финансировать работы по выходу из симуляции. Имена меценатов, впрочем, не разглашались, но, с другой стороны, мы, кажется, ничего не слышали о пропавших без вести миллиардерах, так что, вероятно, их старания выбраться из Матрицы пока ничем не окончились.

Но преодоление собственной смерти должно быть дополнено преодолением и всеобщей смерти, в том числе умирания планеты Земля, на что обращает внимание экофилософский подход к смерти. Привилегированное стремление к бессмертию зачастую не учитывает, что становится вампиром, сосущим кровь в одностороннем режиме. В своем недавнем эссе Келли Пендерграст поэтично описывает это на примере известного миллионера-биохакера Брайна Джонсона, чей слоган, как известно, «Don’t die». Анализируя самый известный эксперимент (выходку?) Джонсона — переливание себе крови сына и переливание своей крови отцу — Келли Пендерграст подчеркивает символический обмен, который сопровождает буквальный обмен жидкостями. Очевидно, что Джонсон не исключение из правил и тоже умрет, потому что «материалы, из которых состоят жидкости и ткани организма, берут начало где-то вне нас, подвергаясь воздействию загрязняющих веществ и влиянию окружающей среды. Системы планеты и системы нашего тела неизбежно пересекаются, и болезни мира возвращаются домой. Тело — это мир: планета в микрокосме».

Стадии принятия смерти

Изменение отношений со смертью не обусловлены внешними экономическими или социальными причинами, скорее это череда интеллектуальных и духовных кризисов объяснения. Философию греков невозможно свести к сумме внешних факторов. Нельзя с точностью понять, почему греки «учатся умирать». Следующий большой кризис объяснения — Новое время и порожденный им гуманизм. Гуманистическое мировоззрение, уставшее от религиозных объяснений, конечно, не отрицает религии полностью, но способствует размышлениям о посюсторонней жизни. Экзистенциализм (по Сартру, новый гуманизм) концентрируется на смерти как на характерном человеческом отличии. Трансгуманизм и другие формы отрицания смерти полностью отказываются понимать смерть, наивно желая, чтобы ее не было.

Вообще, кажется, что последние две с половиной тысячи лет философия пытается сделать выбор между пятью стадиями принятия неизбежного, по Кюблер-Росс: отрицанием, гневом, торгом, депрессией, принятием. Ну а имена философов по этим стадиям мы предоставляем расставить читателю самостоятельно.