Парадигма — что это? Простыми словами, это способ смотреть на вещи. Но не просто взгляд, а целостная система представлений, которую мы редко осознаем. Она задает рамки мышления, формирует научные теории, влияет на культуру, политику и повседневные решения.

Когда вы слышите спор о климате, генной инженерии или правах человека — за этим не просто разные мнения. За этим разные парадигмы. А значит, разные основания для того, чтобы считать что-либо правильным или ложным.

Парадигма — что означает этот термин на самом деле? Как он появился в науке, и почему сегодня его используют в самых разных контекстах, от философии до менеджмента? И главное — можно ли увидеть свою собственную парадигму? Ищите ответы в этой статье.

Что такое парадигма: строгое определение и простое объяснение

Термин получил известность благодаря американскому философу Томасу Куну, автору книги «Структура научных революций» (1962). В ней он описал парадигму как совокупность фундаментальных теоретических установок, методов и стандартов, которыми руководствуется научное сообщество в определенный исторический период.

Если обратиться к происхождению слова, то в переводе с греческого это образец, модель, пример для подражания. Изначально его использовали в лингвистике для обозначения набора форм одного слова. Позже термин стал применяться шире — как способ организации знания.

Парадигма в научном контексте — это не просто теория. Это оболочка, внутри которой теория создается, развивается и оценивается. Она определяет, какие вопросы считаются научными, какие методы допустимы, и какие данные считаются значимыми. Все, что не вписывается в эту рамку, либо игнорируется, либо отбрасывается как ошибочное.

Суть парадигмы не в том, чтобы ограничить мышление, а в том, чтобы придать ему структуру. Без парадигмы невозможно согласие внутри научного сообщества. Но именно из-за нее наука развивается скачкообразно: старые базисы не могут объяснять новые явления, возникает кризис, и в какой-то момент все меняется.

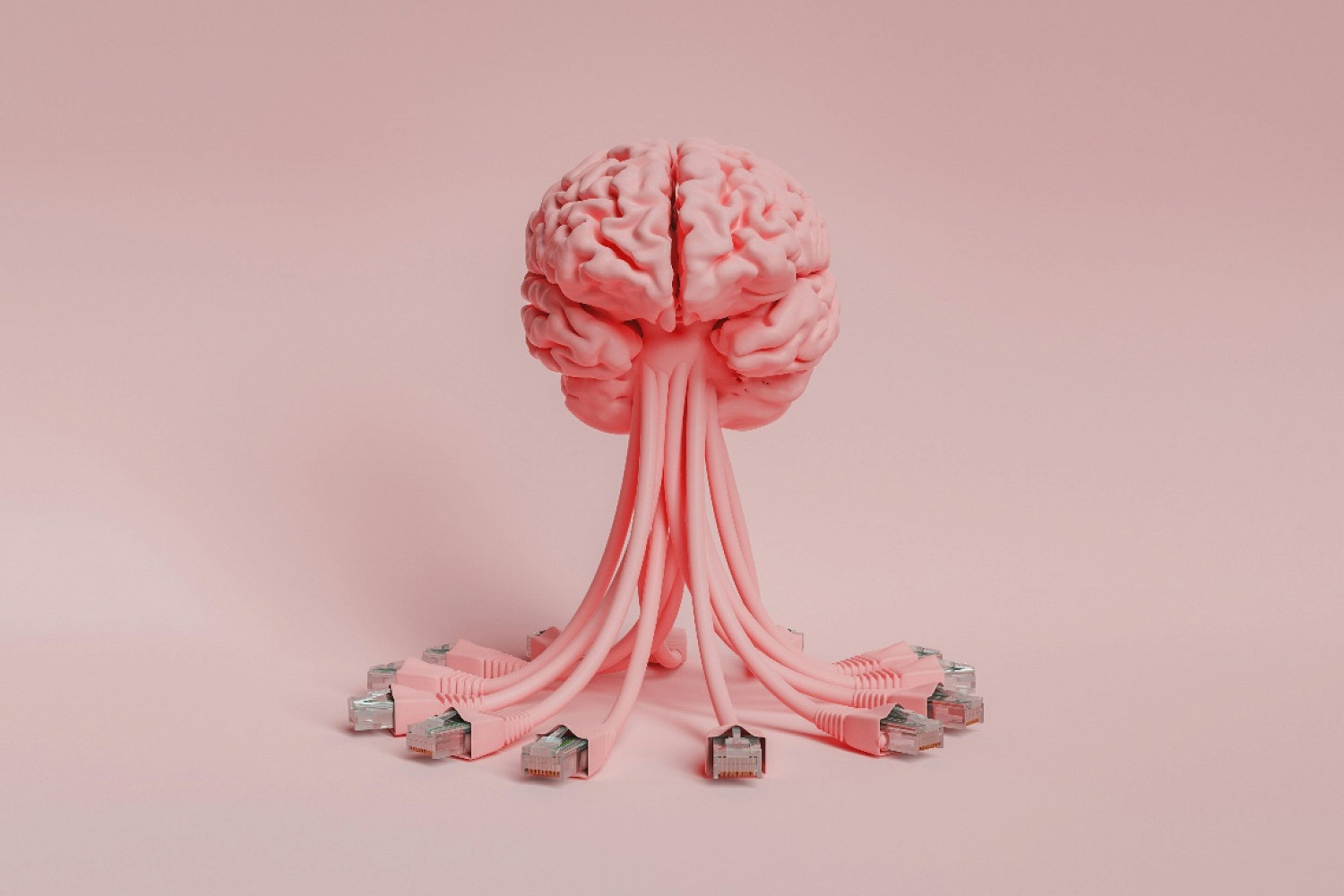

Если говорить проще: парадигма — это как операционная система у компьютера. Она определяет, какие программы можно запускать, как они взаимодействуют и какие действия считаются нормальными. Но человек, как и наука, может менять свою систему координат. И это уже вопрос к следующему разделу — о том, как парадигмы работают в науке.

Парадигма в науке: от Коперника до квантовой физики

Томас Кун заметил, что научное знание развивается не линейно, а через революции. Новые теории не просто дополняют старые, а часто полностью их заменяют. Например, в течение веков люди были уверены, что Земля — это центр Вселенной. Эта картина мира объясняла видимое движение планет, соответствовала религиозным взглядам и казалась логичной. Но с появлением модели Коперника, а позже наблюдений Галилея и Кеплера, старая парадигма начала трещать по швам. Она больше не могла объяснить все наблюдаемые явления.

Сначала новые данные воспринимались как ошибки. Потом — как аномалии. Когда таких аномалий стало слишком много, старая научная система утратила устойчивость. Так началась смена парадигмы.

Тот же процесс можно проследить в других областях:

- Классическая физика Ньютона → теория относительности Эйнштейна .

- Теория теплорода → термодинамика .

- Психоанализ → когнитивная психология .

- Дарвиновская эволюция → синтетическая теория эволюции с учетом генетики .

Таким образом то, что раньше казалось бессмысленным, вдруг становится очевидным. А то, что считалось истиной, попадает в архив.

Смена парадигмы — это болезненный, но необходимый процесс. Иначе наука останавливается в своем развитии. Но наука — это только одна сторона вопроса. Парадигмы живут не только в лабораториях и академических текстах. Они формируют то, как мы понимаем культуру, язык, нормы.

Парадигма в философии и культуре

Если в науке это оболочка, в рамках которой развивается знание, то в философии и культуре это инструмент для анализа самого мышления и даже способ организации реальности: что считать нормой, что отклонением, а что нонсенсом, даже не подлежащим обсуждению.

Мишель Фуко, один из ключевых философов XX века, изучал, как знания и нормы в обществе формируются не только рационально, но и через власть. Он показал, что в разные исторические эпохи одни типы высказываний считались легитимными, а другие — невозможными. Это и есть культурные парадигмы: они определяют, какие идеи допустимы, а какие не проходят порог общественного внимания.

Философы структурализма и постструктурализма — Лакан, Деррида, Барт — пошли дальше. Они утверждали, что парадигма пронизывает даже язык, на котором мы думаем. Например, парадигма субъекта как рационального, автономного «я» — это исторический продукт, а не универсальная истина. Суть не только в том, что мы думаем, а в том, как мы вообще способны мыслить.

В культуре это проявляется повсюду:

- в том, какие сюжеты считаются классическими;

- какие роли доступны мужчинам и женщинам;

- как определяются успех, мораль или справедливость.

Культурные парадигмы формируют фоновую систему координат. Мы редко их осознаем, но они определяют, какие темы поднимаются в искусстве, какие формы поведения вызывают одобрение или осуждение. Как и в науке, эти парадигмы могут меняться.

Смена парадигм: когда меняется не только знание, но и мир

Смена парадигмы — это не просто обновление идей, а радикальный пересмотр основ. Меняется не только то, что мы знаем, но и то, как мы смотрим на реальность. Это момент, когда старые решения больше не работают, а новые еще кажутся странными. История показывает: изменения всегда сопровождаются напряжением. Вначале их отрицают, с ними спорят, даже высмеивают. Потом начинают обсуждать. А потом принимают как нечто само собой разумеющееся.

Примеров достаточно:

- Права женщин. Еще сто лет назад идея, что женщина может голосовать, учиться в университете или руководить компанией, вызывала раздражение и насмешки. Сегодня это часть новой социальной парадигмы, в которой равные права воспринимаются как норма, а ограничения, которые все еще существуют в некоторых странах, вызывают шок.

- Экологическое мышление. Когда-то природа считалась ресурсом без ограничений. Нефть, лес, животные — все было «для человека». Сейчас идея устойчивого развития и защиты окружающей среды проникает в политику, экономику, образование.

- Цифровая революция. Появление интернета, соцсетей, искусственного интеллекта меняет само понятие реальности.

Суть изменение в том, что они меняют поведение, язык, политику, науку, экономику. Новая парадигма не просто вытесняет старую. Она перестраивает весь способ понимания мира. Но это происходит не за один день. Старые парадигмы держатся. Иногда они возвращаются. Именно поэтому в переходные периоды мы видим столкновение взглядов, растерянность, поляризацию. Люди живут в разных парадигмах одновременно — и часто даже не осознают этого. И здесь возникает вопрос: если парадигмы меняют общество, то меняют ли они нас самих — на уровне повседневного мышления?

Как парадигмы работают в повседневном мышлении

Парадигмы формируют наши ожидания, реакции, даже моральные оценки. И делают это тихо, как фон, который мы не замечаем. Это своего рода «фильтр», через который мы воспринимаем все: от новостей до собственных эмоций. Например, если человек живет в парадигме, где успех определяется карьерой и деньгами, он будет оценивать себя и других по этим критериям — даже если устал, выгорел или несчастен. Не потому что он плохой, а потому что так устроена его внутренняя система координат.

Таких повседневных парадигм множество:

- «Учиться нужно ради диплома»

- «Семья — обязательно дети и брак»

- «Если не публикуешь свои фото в социальных сетях, значит в твоей жизни ничего не происходит»

Часто они передаются незаметно: через воспитание, медиа, образование. Это так называемая культурная инерция. Как результат — человек действует по шаблонам, которые даже не выбирал. Он не задает себе вопрос о том, можно ли иначе.

Заключение: зачем понимать парадигмы

Парадигма — это не просто научное понятие, а ключ к пониманию того, как формируется знание, культура, восприятие и сам человек. Она не видна напрямую, но определяет, что кажется логичным, что допустимо, а что немыслимо. И пока она остается вне поля внимания, то управляет нашими решениями, желаниями и страхами.

Понимание того, что такое парадигма, дает силу. Силу задавать вопросы, которые не принято задавать. Силу выйти за пределы привычного мышления и увидеть альтернативы. Силу не просто спорить, а понимать, откуда берутся разные позиции. Это про возможность выбора. Пока мы не осознали свою парадигму, мы живем в рамках, заданных кем-то другим. Как только мы ее видим — у нас появляется шанс мыслить критично.