«Чат, вот легенда!» — говорит Егор Крид во время стрима на бэкстейдже концерта Токсиса, указывая на скромного 39-летнего мужчину, которого легко можно было принять за чьего-нибудь отца.

«Крупнейший критик в российской музыкальной индустрии сейчас. Это человек, чье мнение реально играет роль, чье мнение гораздо весомее, чем мнение многих журналистов The Flow», — так этого же человека описывает Федя Букер, рэпер и ведущий главного на сегодня рэп-подкаста «VSRap».

«Система оценок и вся эта история полностью уничтожают органику и живое восприятие музыки людьми», — рассуждает на том же «VSRap» артист Whole Lotta Swag.

«Великовозрастный дурень, который не понимает, что такое искусство», — писал про того же человека уже Слава КПСС. А позже отрывал голову его же картонной фигуре.

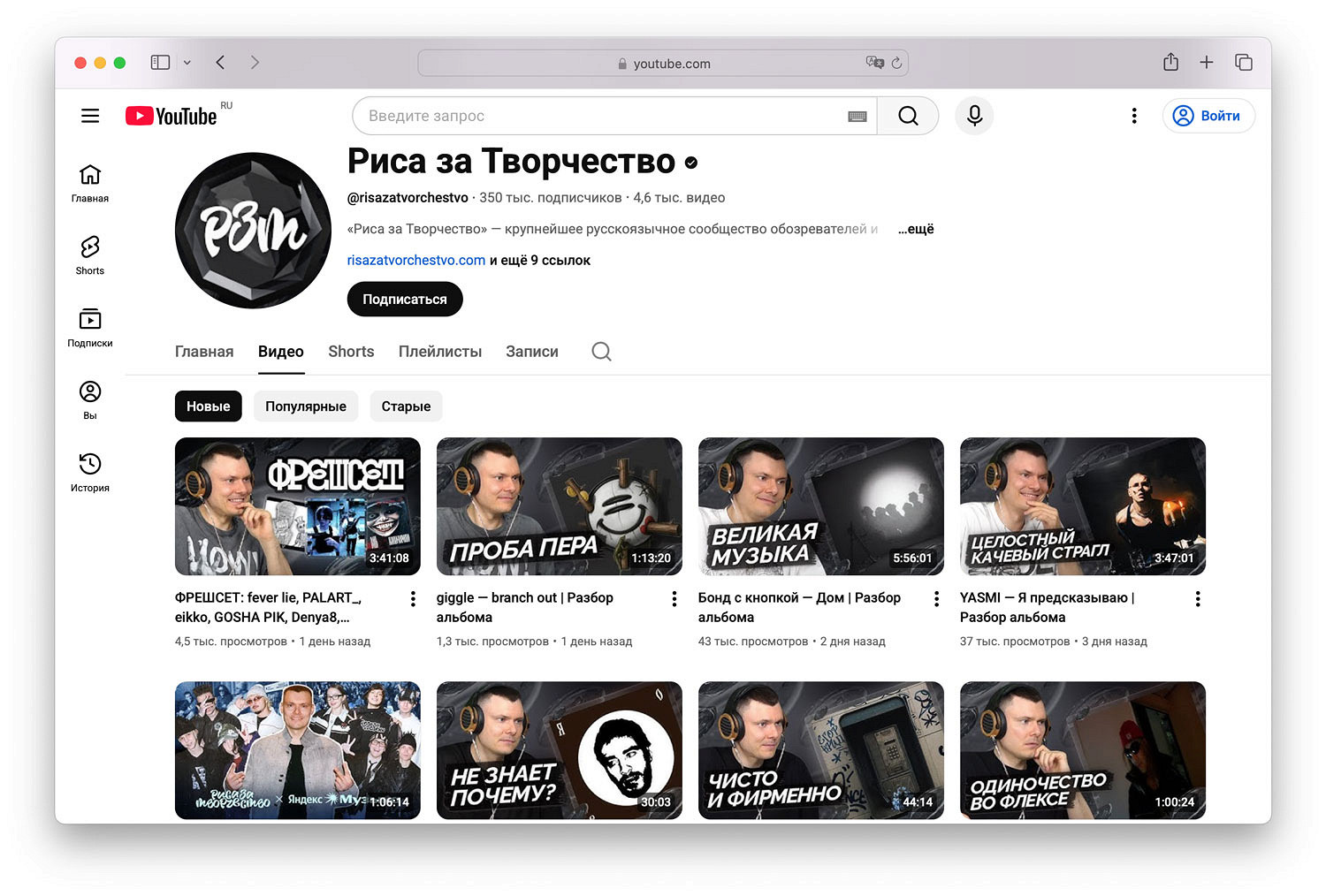

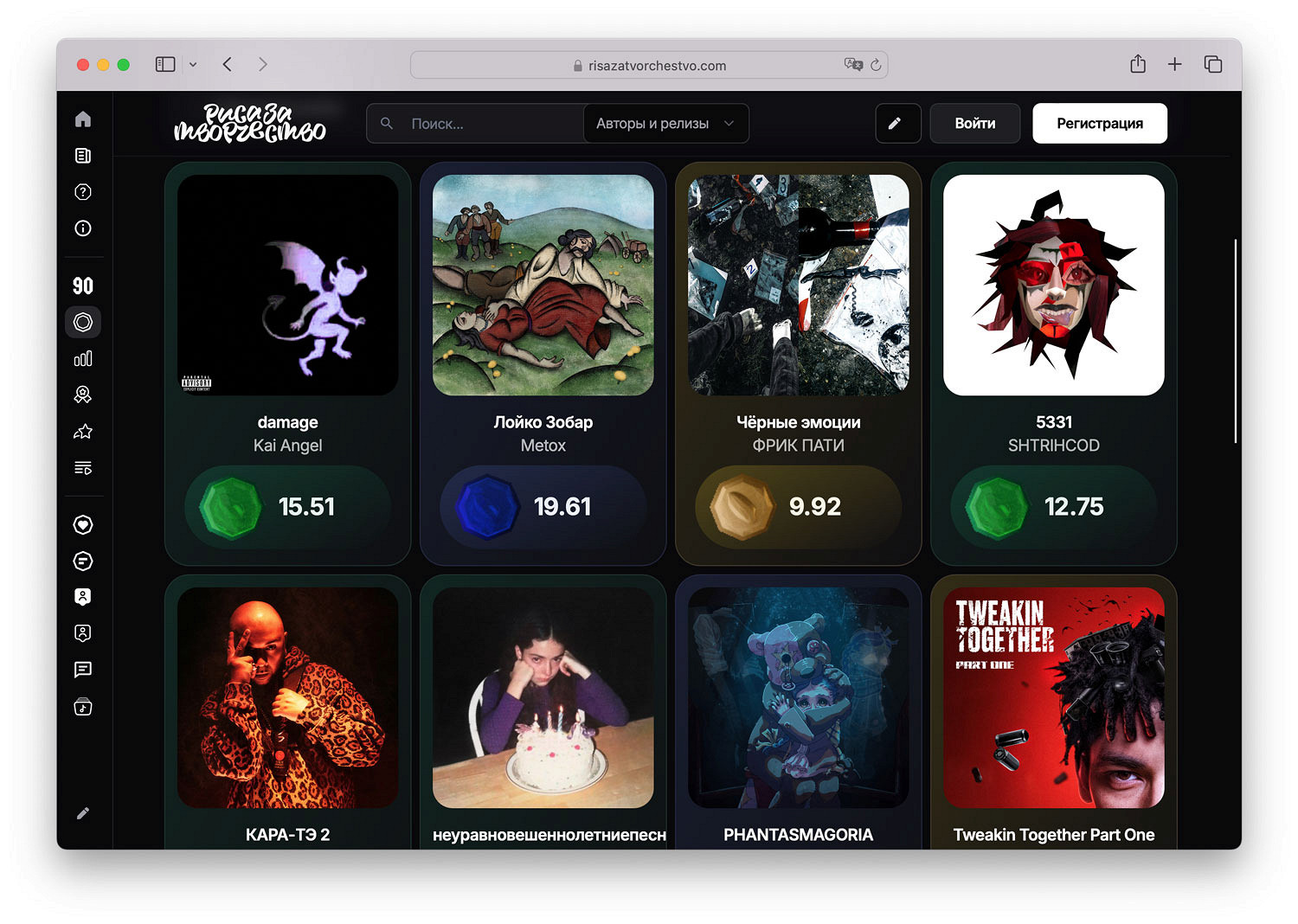

Все это — про Александра Фломастера (Флома), автора и ведущего проекта «Риса за творчество» («РЗТ»), который за последние несколько лет стал крупнейшей площадкой с разборами релизов русскоязычных рэп-артистов.

Кто такой Александр Фломастер

Сегодня Флом — самый заметный рэп-обзорщик в русскоязычном интернете, за последние годы «РЗТ» стал его ключевым проектом. Но начинал он с другого контента.

Прошлый канал Фломастера назывался FlomasterPro, его описание звучит так: «Синтез науки и философии языком прикладной психологии». Там публиковались видео на бытовые темы, направленные в первую очередь на мужчин. Разброс тем примерно следующий: «Как научиться драться» и «Как отбить девушку», «Уверенность в себе» и «Настоящий мужчина», «В 27 лет я маленький мальчик из-за родительской гиперопеки» и «Как отпустить прошлое». Самый популярный ролик на канале — «Порно и онанизм» — собрал 181 тыс. просмотров. Канал был заброшен в конце 2021 года, последний ролик на нем — поздравление с наступающим 2022-м.

Канал создавался на базе «дискуссионного клуба» Фломастера. Судя по описанию на сайте проекта, он существовал с 2011 года и зародился на форуме Hip-hop.ru, «где постояльцы обсуждали вопросы взаимоотношений полов и личностного роста». Это неочевидное использование форума — Мекки русского рэпа, где в нулевых активно общались все лидеры жанра, от Гуфа до членов «Касты». Фломастер был активным участником форума и судил тогдашние онлайн-батлы — так началась его связь с музыкой.

В 2021 году Фломастер выпустил научпоп-роман «Игра правил». Так его описывали на сайте издательства «Эксмо»: «В книге представлены двенадцатилетние изыскания автора, структурированные в метафизическую модель, объемлющую популярные и альтернативные научные теории, некоторые философские направления и разнообразные религиозные воззрения».

Из этого периода карьеры Фломастера напрашивается вывод о том, что человек примерно на 10 лет опередил тренд на инфобизнес, а потом променял его на рэп. Хорошо это или плохо — еще один философский вопрос, ответ на который зависит от того, как вы относитесь к инфобизнесменам и как воспринимаете музыкальную критику Фломастера.

Что такое «Риса за творчество»

На ютуб-канал «РЗТ» подписаны 350 тыс. человек, на твич — 245 тыс., а на телеграм-канал — 156 тыс. Если на ютубе есть музыкальные проекты больше (у «Брокен дэнс» — 439 тыс., «Скиллз» — 457 тыс., RAMusic — 540 тыс.), то на твиче и в телеграме «РЗТ» — с запасом крупнейшая музыкальная площадка.

Первые доступные видео на ютуб-канале «РЗТ» датированы декабрем 2020 года. Уже тогда Флом разбирал на стримах рэп-треки и давал им свою оценку. Летом 2021 года Фломастер запустил свою систему оценивания релизов, которая за последние четыре года претерпела несколько изменений.

Как выглядит система оценивания музыки по «РЗТ»

Она подробно описана на сайте проекта. В ней Фломастер учитывает четыре базовых критерия, которые оцениваются от 0 до 10: рифмы/образы, структуру/ритмику, реализацию стиля и индивидуальность/харизму. Дальше включаются множители: сперва полученная сумма баллов умножается на 1,4, после чего еще одно умножение, уже исходя из субъективного восприятия автора «атмосферы и вайба» релиза. Максимальный итоговый балл — 90, минимальный — 0. Не расстраивайтесь, если ничего не поняли: с этим на первых порах сталкивается примерно каждый, кто пробует разобраться в оценках «РЗТ».

Если на стримах релизы оценивает сам Фломастер, то на сайте «Рисы за творчество» свои рецензии могут оставлять и пользователи. По их оценкам формируется рейтинг на сайте, где есть собственный топ лучших новинок месяца и главных альбомов момента (для них есть отдельная шкала оценивания «ценности альбома»).

Как «РЗТ» пришел к успеху

Через упорство и постоянство: только за последний месяц на ютуб-канале Фломастера вышли 47 (!) видео. Это нормальные для него темпы работы. Большая часть контента — нарезанные стримы с твича, на которых Флом оценивает и разбирает рэп-релизы по собственной шкале.

Самый популярный ролик — стрим с оценкой альбома Kai Angel и 9mice «Heavy Metal 2», по ходу которого артисты несколько раз звонили, чтобы обсудить релиз в прямом эфире.

Это хороший пример метода работы Фломастера. Со временем у него сложилась преданная аудитория из подписчиков на твиче, которая активно переливалась в телеграм. Обе площадки самые понятные и удобные для сегодняшних школьников и студентов-первокурсников. Они же самая активная часть аудитории ключевых рэперов новой волны, что абсолютно естественно. Чем аудитория впечатлительнее, тем активнее она стремится поглощать контент, связанный с их любимыми музыкантами. А «Риса за творчество» — место, где эти диалоги ведутся в формате нон-стоп.

Вслед за аудиторией на «РЗТ» стали обращать внимание и артисты. OG Buda и Big Baby Tape вспоминали его в своих треках, другие репостили реакции Флома к себе в телеграм-каналы. В пользу «Рисы» работало и абсолютное отсутствие конкуренции. В сегодняшнем медиаполе нет другого человека, который от и до посвящал бы себя рейтингованию рэп-релизов.

Крупные альбомы и синглы Фломастер обозревает сам, еще на сайте «РЗТ» можно оставить заявку на разбор собственного или понравившегося релиза. Существует и платная система. Цена за разбор на стриме «Фрешсет» (разборе релизов молодых перспективных артистов) — 15 тыс. рублей за трек и 100 тыс. за альбом. Разбор трека на обычном стриме вне очереди стоит уже 50 тыс., альбома — 150 тыс.

Аудиторию «РЗТ» можно условно разделить на две категории. Первая — преданные подписчики, ходящие на стримы и всерьез воспринимающие оценки релизов. Вторая — те, для кого «РЗТ» — скорее мем, чем заметный критик. Вырезки из его роликов публикуют в постироничном ключе, обращая внимание на то, как его реакция на музыку может казаться наигранной и неуместной.

Что про него думают артисты

Здесь тоже есть два лагеря. Первый — люди, которые приняли Флома в игру, считаются с его мнением, зовут на свои концерты и радуются положительным оценкам (плохих у заметных артистов становится все меньше). Они же участвуют в жизни сайта, реагируя на рецензии пользователей комментариями и лайками.

Второй — те, для кого Фломастер ровно такой же раздражитель. Возможно, это единственный контекст, в котором мнения Славы КПСС и Kizaru хоть по какому-то вопросу могут сходиться, — вот ролик, где Kizaru пародирует обзоры Фломастера.

Какое место Фломастер и «Риса за творчество» занимают в музыкальной индустрии

Лучшее слово — «заметное». 15 октября «Яндекс Музыка» объявила о партнерстве с «РЗТ». Теперь Фломастер станет «партнером по развитию музыкального комьюнити» и будет «отвечать за культуру рецензий». В стриминге появится его кураторская страница, где будут подсвечиваться самые громкие, по мнению сообщества «РЗТ», релизы и доступны авторские рецензии. На сайте «РЗТ» появится интеграция «Яндекс Музыки» с плеером стриминга и рубрикой «Новые имена».

Что это означает на человеческом языке: у «РЗТ» будет своя страница на «Яндекс Музыке», а избранные рецензии с сайта будут встроены в интерфейс стриминга. Сам сервис получает заметное присутствие на одном из самых живых музыкальных проектов сегодняшнего дня. Остальное — скорее лирика и красивые пресс-релизы.

«Для „Рисы за творчество“ — это фантастический успех и пример того, как настойчивость и постоянство окупают себя. Ничего, кроме респекта Саше, эта новость у меня не вызывает. „Яндекс Музыка“ по ощущениям тоже сработала на отлично: взяли огромный онлайн-феномен и нашли способ вплести его в свою экосистему. Это классно и красиво с точки зрения бизнеса.

Дальше всплывают но. Выводить „Рису за творчество“ на такую площадку — это нормализовывать его подход к оцениванию музыки. И здесь для меня происходит оксюморон, потому что методика „РЗТ“ — это обесценивание музыки и попытка натянуть творческую сову на глобус надуманных математических формул. Такой подход разбивается о любой смежный жанр. Что актуального в „Уроборосах“ Скриптонита или „Tragic City“ Олега ЛСП? Как подходить к оценке поп-музыки, где о сложности рифм думают чуть меньше? А с электронной музыкой как быть, игнорировать? В пресс-службе „Яндекс Музыки“ подтверждают опасения: „‚РЗТ‘ обозревает все жанры“.

Музыку можно раскладывать на атомы, если подходить к этому с позиции условной Анны Виленской, которая в своем подходе опирается на музыкальную теорию. Предлагать же людям с отсутствием такой базы формулу, которую на сто процентов не понял еще ни один человек, — это ужасно. И в этом главная проблема „Рисы“ для меня.

Прошлой зимой я ходил на стрим к Саше, где он три часа объяснял мне свой подход к оцениванию музыки и устои проекта „Риса за творчество“. Это был интересный монолог (я участвовал примерно в пятнадцати процентах беседы), который помог мне лишний раз понять две вещи. Первая: Фломастер по-настоящему горит и верит в собственную методику. Вторая: для меня она остается чуждой и вредной внутри дела, которым я занимаюсь. Когда мы говорим про ее вывод на многомиллионную аудиторию, становится немного грустно.

Но пока мы грустили и душнили в музыкальных чатах, он работал. И поэтому сейчас подписался с „Яндекс Музыкой“. Такой хастл невозможно не уважать. Но легко можно отрицать главную движущую силу этого хастла — противоречий я здесь не вижу».

Эволюция музыкальной критики. От суровых пограничников до таких же туристов, как обычный слушатель

Для удобства нынешнее положение дел музыкальной журналистики можно отсчитывать с 2020 года — когда в ковид все стали больше сидеть дома и потреблять контент в невиданных количествах. Только вот музыкальной критики в классическом понимании не было уже тогда. За ней нужно отматывать время сильно назад.

Конец 1990-х — начало 2000-х. Музыкальная критика жива

Абсолютный расцвет музыкальной критики — это предынтернет-эпоха, когда музыку потребляли дедовскими способами: что-то увидели по телевизору, что-то услышали на радио. Дальше — в киоск за диском (кассетой?) и на ближайший концерт. Тогда критики были людьми, которые помогали людям принять важное решение: тратить деньги на музыку или нет. И вот уже одни музыканты продавали релизы на физических носителях многомиллионными тиражами и катали бесконечные туры (дай бог, чтобы без двойников), а другие падали в неизвестность.

Само собой, критики не были единственными судьями и палачами, сарафанное радио никто не отменял, да и народный голос тоже. Вряд ли бы группа «Руки вверх!» умерла в безвестности, не поддерживай их тогдашние медиа. Но они, очевидно, сильно сократили дорогу Сергею Жукову и Алексею Потехину до стадионных концертов.

Это время понятного устройства. Вот есть телевидение со своими эфирными музыкантами и программами, куда их зовут в гости, автоматически выводя на аудиторию пошире. Это и классические федеральные каналы с «Песней года» и не только, и появившийся в 1998 году «MTV Россия». Параллельно с ними — радиостанции и печатная пресса, где преуспевал формат музыкальных рецензий.

«Кто‑то ездил в Москву и обязательно привозил оттуда тот же „Молоток“, тогда это было прогрессивное издание. А также „Ом“, „Птюч“. Оттуда всегда можно было почерпнуть новые тренды и имена», — так процесс открытия новых имен в конце 1990-х описывал в нашем интервью Рустам Киреев, который начинал карьеру на магнитогорском радио, а позже отвечал за развитие Spotify в России.

2000-е. Музыкальная критика перестраивается

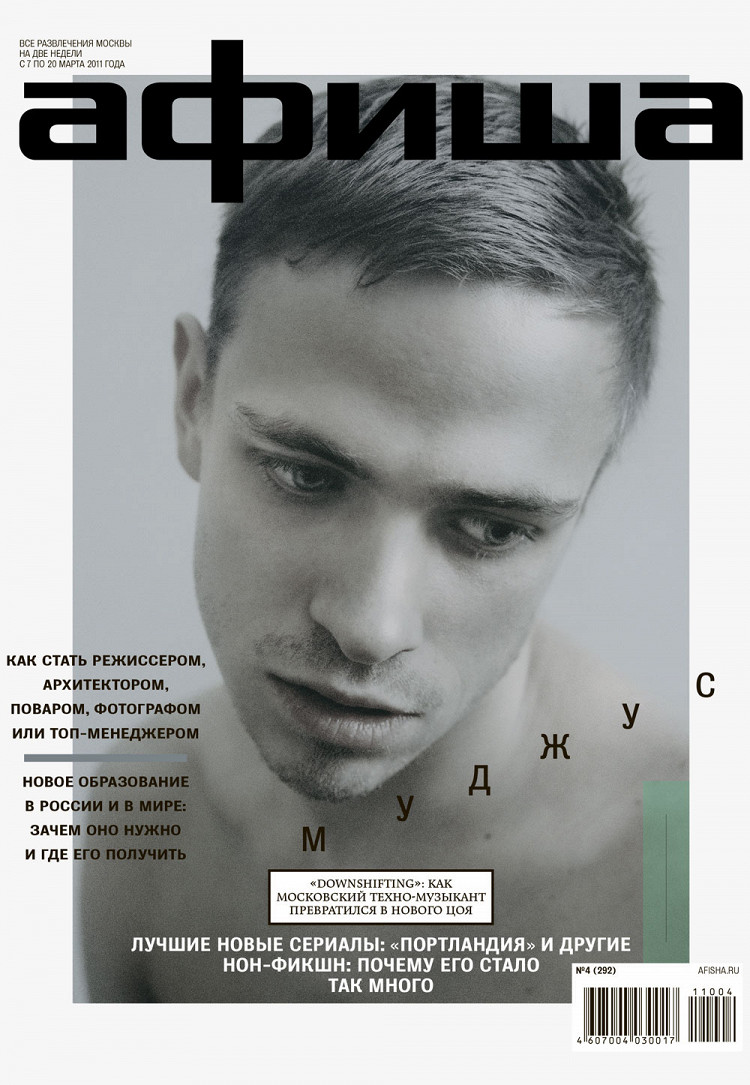

Начало интернет-эпохи чуть переписало устройство музыкального мира. Тогда критика стала уже не КПП, а маячком: «Обратите внимание вот на этого человека, он крутой». Хрестоматийный пример — артист Mujuice, ставший значительной величиной в том числе благодаря массивной поддержке еще печатного журнала «Афиша».

Теперь индустрия развивалась не только на телевидении и радио, но и в онлайн-пространстве. Музыкальные энтузиасты сидели на форумах, где сталкивались с критиками и самими артистами, люди заводили блоги и нарабатывали там первую аудиторию. Это была работа на узкий круг людей, но людей важных для журналистики. Так началась карьера многих заметных сегодня авторов.

«Я вел одновременно ЖЖ и блогспот, в сумме меня читало человек 50. Внутри ЖЖ существовала прикольная тусовка, ее звездами были Шурик Горбачев* и Олег Соболев. Последний сидел в Мурманске и вел сообщество Kill Your Idols, очень смешное и снобское. Чтобы попасть туда, нужно было прислать 10 своих любимых альбомов, выслушать, почему это плохая музыка, и отбрехаться. Еще читал Ваню Чернявского, Глеба Лисичкина и Гошу Биргера, все они тогда работали в уважаемых изданиях: TimeOut, Rolling Stone, „Афише“.

Это было время становления новой волны русской музыки. Во второй половине 2000-х случилась огромная просадка по новым именам на сцене. Поп-музыка преддорновской эпохи была выжжена „Фабриками звезд“, корпоративами и рутэвэшным визуалом. В гитарной музыке ничего не происходило, тяжеляк доживал свое после 2007 года — и ничего не было. На месте этой пустоты возникли Nrktk или „Елочные игрушки“, объединившие вокруг себя целое комьюнити.

Когда „Афиша“ была печатным журналом, на сайте были блоги. Музыкальный вели в основном Шурик Горбачев и чуть-чуть Юрий Сапрыкин. Блог стал матрицей для появления новой музыки на русском, Шурик выполнял гигантскую работу: находил музыку, что само по себе было сложной задачей, описывал и рецензировал ее, тащил в „Афишу“, что создавало микробазз вокруг артистов. Это как телеграм-каналы сейчас — только представьте, что он был один.

Был и сайт Look At Me со своим музыкальным разделом, пик которого пришелся на 2011 год, когда им стали руководить Гоша Биргер и Юра Котовский. Они многое сделали, чтобы объединить под одним щитом Tesla Boy, Pompeya, On-The-Go и их соратников».

«Для музыкальной критики 2000-е были временем профессиональных медиа. Нормальным было иметь в издании отдел культуры, где был музыкальный критик, который брал интервью, писал рецензии. В издании „Коммерсант“ — вообще-то общественно-политическом — работал Борис Барабанов, который был, на мой взгляд, самым авторитетным и охватным музыкальным автором своего времени. Был городской журнал „Афиша“, еще не сайт, где о музыке писали невероятно сильные авторы: в разное время это были Семеляк, Сапрыкин, Горбачев. Денис Бояринов работал в разное время в разных лайфстайл-изданиях, но, куда он приходил, там и усиливалось музыкальное направление.

Выходили и конкретно музыкальные издания. В разное время это были Rolling Stone, Play, Fuzz, Billboard — кого-то я явно забыл. Это все были классические печатные издания. ЖЖ, мне кажется, стал первой популярной площадкой для блогов о музыке. Я читал там Горбачева, Биргера, Олега Соболева. Но это все равно были блоги людей, которые профессионально пишут для медиа, а в ЖЖ как-то дополнительно самореализуются. Монетизации не было, так что буквы в ЖЖ были чем-то вроде хобби.

Преимуществом The Flow была нишевость и малобюджетность. Нам не надо было отправлять файлы в финскую типографию и печатать тираж на дорогой бумаге. Был сайт, была команда в хорошем смысле непрофессионалов: никто не учился на журналиста, у меня вообще техническое образование — куда это годится? Если бы любой из нас пришел наниматься в московское издание тех лет со словами „вот, много знаю о рэпе“, то это не заинтересовало бы ни одного работодателя».

2010-е. Музыкальная критика умирает (?)

С каждым годом вес музыкальной критики в классическом понимании становился меньше, а в итоге просто растворился. Теперь люди открывали свежую рецензию не для того, чтобы решить, покупать альбом или нет, а чтобы послушать его вместе с автором рецензии. Это не обесценило работу музыкальных журналистов, но увело ее в другую плоскость.

«Экономика музыкальных изданий тех лет — плохо исследованный для меня вопрос. Мне запомнилась цитата Юрия Сапрыкина о том, что музыкальные журналы долго не живут, потому что в них никто не хочет давать рекламу. При этом, когда ты брал в руки английский журнал, ты видел, сколько полос там занимает реклама концертов, релизов, фестивалей. Индустрии были в разных фазах: в Англии люди продолжали покупать альбомы, пока мы качали их с торрентов. Думаю, мы вообще удачно попали в эпоху перемен на музыкальном рынке — и технологических перемен.

В 2000-е королями были телевизор и радио. Группа без клипа едва могла продавать альбомы и давать концерты. Поп-музыка существовала в другой экономической модели: они выступали на корпоративах и заказниках, которые стоили кратно дороже и избавляли артиста от необходимости тяжелого чеса по регионам. Имея столько денег, ты снова снимаешь дорогие клипы, которые служат рекламой твоих корпоративов. И имеешь, я не хочу говорить слово „коррупция“, особые отношения с телеканалами и радиостанциями. Не зря это было время больших продюсеров. И представителям вот этой части музыкального рынка совершенно не были нужны никакие музыкальные издания, это для них была мелочь».

Один из символов музыкальных медиа 2010-х — проект «Рифмы и панчи». Он начинался как новостной паблик во «ВКонтакте», который работал по очень понятной схеме: вот пост с новым релизом, вот мем про популярного артиста — и так по кругу. Позже «Рифмы и панчи» развились до большого лейбла, который предлагал артистам не только базовую помощь с дистрибуцией музыки и ее промо во внешний мир, но и промо внутри огромных площадок «Рифм»: в пабликах и телеграм-каналах появлялось огромное количество публикаций про артистов нового лейбла, что сильно помогло им на старте карьеры. Среди примеров — «Френдзона», Дора, «Дети Rave», Ганвест и многие другие.

«The Flow попал в момент перемен. Вот смотрите, в 2008 году группа Marselle, даже имея хит, толком не ездила на гастроли. А к 2014-му ее экс-участник L’One уже давал по 300 выступлений в год. Почему так вышло: ютуб стал новым MTV, снимать клипы стало дешево, это можно было сделать на цифровой фотоаппарат, а не на дорогущую пленку. Это открывало путь независимым и нишевым артистам: с меньшими вложениями можно сделать большой тур и много заработать. Второй момент: прокачалась концертная инфраструктура в регионах, открылось больше новых клубов. Соответственно, для группы «ВИА Гра» вообще было неважно, напишет ли о них The Flow. А для „ЛСП“ или ATL — смею думать, что было важно.

На рекламные доходы The Flow невозможно было бы делать журнал „Афиша“, но для нишевого издания с небольшой командой как раз хватало. Экономика срослась, мы стали работать: писать про новых артистов из интернета, которые на наших глазах становились известными в масштабах страны.

Отчасти это рифмуется с финалом недавнего интервью „ЛСП“, где он рассказывает, что у него в середине 2010-х было свое „чемпионское окно“. Это когда такие артисты, как он, не слишком попсовые, благодаря интернету становились популярны, но до ситуации 2020-х, когда алгоритмы потребовали от артистов конкурировать за внимание зумеров с мемами Ганвеста.

Ты говоришь, что музыкальных сайтов после The Flow больше и не появилось. Но я думаю, тут деление должно быть не на сайты/аккаунты в соцсетях, а на проекты с редакцией и сольные. Можно делать аккаунт в инстаграме**, но у него будет редакция. У нас вышло интервью с медиа „Дурка“ — это телеграм-канал, но принципиально это все равно медиа, где есть главный редактор, команда, повестка и свой, прости господи, tone of voice. И редакторы там называются словом „админ“. В этом смысле музыкальные медиа не пропали. Могу я сказать, что снизился их профессионализм? Да, могу. Но читателю ок с таким уровнем, поэтому все работает.

После The Flow были другие знаковые медиапроекты. „Рифмы и панчи“ — один из них. Он делался уже на других принципах, они не занимались музыкальной критикой, не делали лонгридов, а выбрали путь новостного контента с таблоидным, эмоционально заряженным подходом. Это точно медиафеномен своего времени, плюс попробовавший модель с подписанием артистов. Нельзя представить, что „Питчфорк“ приходит к молодому Фрэнку Оушену и говорит: „Мы тебя подписываем и будем форсить на своих площадках“. Он бы ответил: „Вы дураки, мне лейбл даст х10 больше денег“. У нас же индустрия в нынешнем виде только формировалась, стриминги только появлялись. Предложение „Рипа“ в те дни совпало с запросом и читателей, и музыкантов».

К середине 2010-х музыка окончательно освоилась в интернете. Сперва мы бережно относились к аудиозаписям во «ВКонтакте», собирая там коллекции любимых песен. А потом стали привыкать платить за контент. «Яндекс Музыка» запустилась еще в 2010 году, но оформилась в большого стриминг-игрока ближе к середине 2010-х. Тот же «ВК» легализовал музыку в 2016 году. Apple Music пришел на рынок за год до этого, в 2015-м, Spotify — в 2020-м.

2020-е. Музыкальная критика пересобирается и работает по-другому

Главная революция музыкальной журналистики на русском — это не ютуб или твич, а телеграм, ставший идеальной платформой для связи с аудиторией не только для артистов, но и пишущих о них людях. Здесь строятся успешные медиа (как «Тихое место»), находят свой голос опытные авторы (как «Войс»), а запустить свой канал может любой горящий музыкой человек.

Вот Даня Порнорэп, который называет себя трэп-критиком. Это один из лучших русскоязычных музыкальных авторов последних 10 лет, ценный слогом и умением находить в музыке смыслы и идеи, до которых читатель не додумывался сам. Почитайте его недавний пост про Айсгергерта — кажется, лучшее высказывание на тему об этом артисте. Что это, если не эталонная рэп-публицистика?

Вот Коля Редькин и его проект «Брокен дэнс» (а заодно и телеграм-канал «Сломанные пляски»). Коля уже много лет не занимается музыкальной критикой, а рассказывает о сложившихся феноменах хоть в долгих ютуб-роликах, хоть в рилсах. А еще помогает проще идентифицировать музыку. В этом году с его подачи в нашем лексиконе осело выражение «новые добрые», описывающее музыку Сироткина, «Совы», Рушаны и целого ряда артистов.

«Когда начинал делать „Брокен“, у меня уже был опыт „Вписки“ и понимание, как вести себя перед камерой. Меня жестко вдохновил Илья Скиллз: все увидели, что, делая простой в производстве контент, можно взлететь благодаря подаче и сути материала. Параллельно я смотрел видео серии „Vox Earworm“ и каждый раз офигевал от глубины проработки и уровня подачи. Года два подступался к идее сделать это на русском, в итоге нашел оптимальную формулу: я отвечаю за нарратив, а второй человек — за визуал. Тогда мне не нравилось, что на русском музыкальном ютубе не было контента для потребителя моей любимой музыки. Были чуваки, которые зачитывали чужие статьи про рэп или просто „Википедию“, была представлена тяжелая музыка во всех ее проявлениях, а это не мое. А вот видосов про „Салем“ или Янга Лина я не видел».

Вот Антон Савенко и канал «А можно потанцевальней?». Пример того, как построить на любви к музыке крутую карьеру музыкального инфлюэнсера. Канал Антона начинался с музыкальных заметок и подсвечивания музыки, от которой он сам кайфовал. Параллельно с этим Антон играл диджей-сеты в Москве и растил канал, который в итоге превратился в музыкальное микромедиа уже не только с авторскими советами, но и постами в духе «что выходит завтра» — хочешь быть в курсе происходящего в музыке, подписываешься на «АМП». Сейчас «АМП» разросся до ютуб-канала, а сам Антон ходит давать интервью на радио Studio 21 и периодически работает с ключевыми музыкальными брендами на рынке.

Классические медиа никуда не делись, просто новых уже не появится. Это все еще музыкальный раздел «Афиши Daily», сайт The Flow и рассказы о музыке у других медиа — The Blueprint, Forbes Young и не только. Они продолжают успешно существовать, у них уже есть сложившаяся аудитория. Довольно показательно, что в поп-культурной среде не появилось ни одного долгоиграющего успешного сайта после 2014 года. Сейчас делать такой проект кажется бессмысленным: ниша занята уже существующими медиа, да и зачем, когда намного проще вложиться во внятный телеграм-канал — среду, где новые проекты успешно запускаются до сих пор, а авторы создают микромедиа имени себя.

Экономика внимания, а не денег

«От староформатной музыкальной журналистики отличает то, что теперь мы играем на таком же интернет-поле, как и все остальные. Наша экономика — это не деньги, а внимание, которое мы забираем у аудитории (деньги тут конверсия полученного внимания).

Есть такой мировой феномен — фэнтези-футбол, где люди набирают себе в команду игроков со всей лиги и каждые выходные ждут, чтобы те принесли как можно больше очков. В фэнтези играют многие мои друзья, и меня годами удивляло: как так, мы с вами болеем за одну команду, а вы в этой игре используете игроков нашего заклятого соперника. Так нельзя. Это абсолютно глупый детский принцип, потому что можно, но вот мне это как-то чуждо. И проект „Риса за творчество“ — это как если бы мой друг взял сразу 11 игроков из команды-соперника, чтобы выиграть. Так, конечно, можно. Но лично мне чуждо».

«Медиа „Риса за творчество“, которое доказывает, что рецензии не умерли, хотя казалось бы. Просто они превратились в „обзор от стримера“. Меняются поколения, их вкусы и способы потребления. Экономика и индустрия подстраиваются под перемены. А музыка продолжает продаваться. Раньше поводом для разговора медиа с аудиторией становился альбом, сейчас — сниппет, такой теперь темп жизни. Я не оцениваю эти изменения на уровне „хорошо —плохо“. Это просто перемены, многие из которых меняют только форму, но не суть.

Я был среди людей, хоронивших формат рецензии, потому что уже не нужно ничего заранее читать, можно нажать одну кнопку и слушать альбом. Но оказалось, обмен эмоциями по поводу прослушанного никуда не пропал и никогда не пропадет. Просто нет спроса на рецензию с чередой эпитетов, автор которой доносит свой взгляд на вещи, ориентируясь на людей со схожими с ним вкусами — не хочу говорить „снобов“. Но если понизить точку входа и не писать для интеллектуалов, а коммуницировать с обычными людьми на их языке, то этот формат, как выяснилось, вполне может жить».

«Это парадоксальная история. Потому что музыка — универсальное искусство, о нем может и хочет поговорить любой человек. Но любая писанина о музыке обслуживает ограниченное количество людей. Им интересно ее слушать, а вот узнавать о ней — уже не так увлекательно. У меня всю жизнь была идея фикс сделать это дело массовым. Сейчас мы живем в эпоху, когда нам удалось заинтересовать своим делом большее количество людей, чем нашим предшественникам. Тем, кто будет после нас, будет еще легче. Надеюсь, что появятся и музыкальные журналисты, которых будут знать массово.

Сейчас люди создают свои медиа, кто-то — больше на энтузиазме, кто-то — отталкиваясь от бизнес-соображений. Если отбросить очевидные минусы— появилась самоцензура, люди стали больше мыслить короткими форматами, — то ничего радикально не поменялось. Когда человек сетует, как что-то потерялось, скорее всего, расстраивается он из-за потери собственной молодости. Все растет и развивается, появилось поколение, отрицающее наш подход и предлагающее своих героев. Это круто, так и должна жить нормальная культура. Если она не меняется, это уже не культура, а музей».

* Александр Горбачев признан иноагентом Минюстом РФ.

** Инстаграм принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией на территории РФ.

*** Иван Дремин (Face) признан иноагентом Минюстом РФ.

**** Мирон Федоров (Оксимирон) признан иноагентом Минюстом РФ.