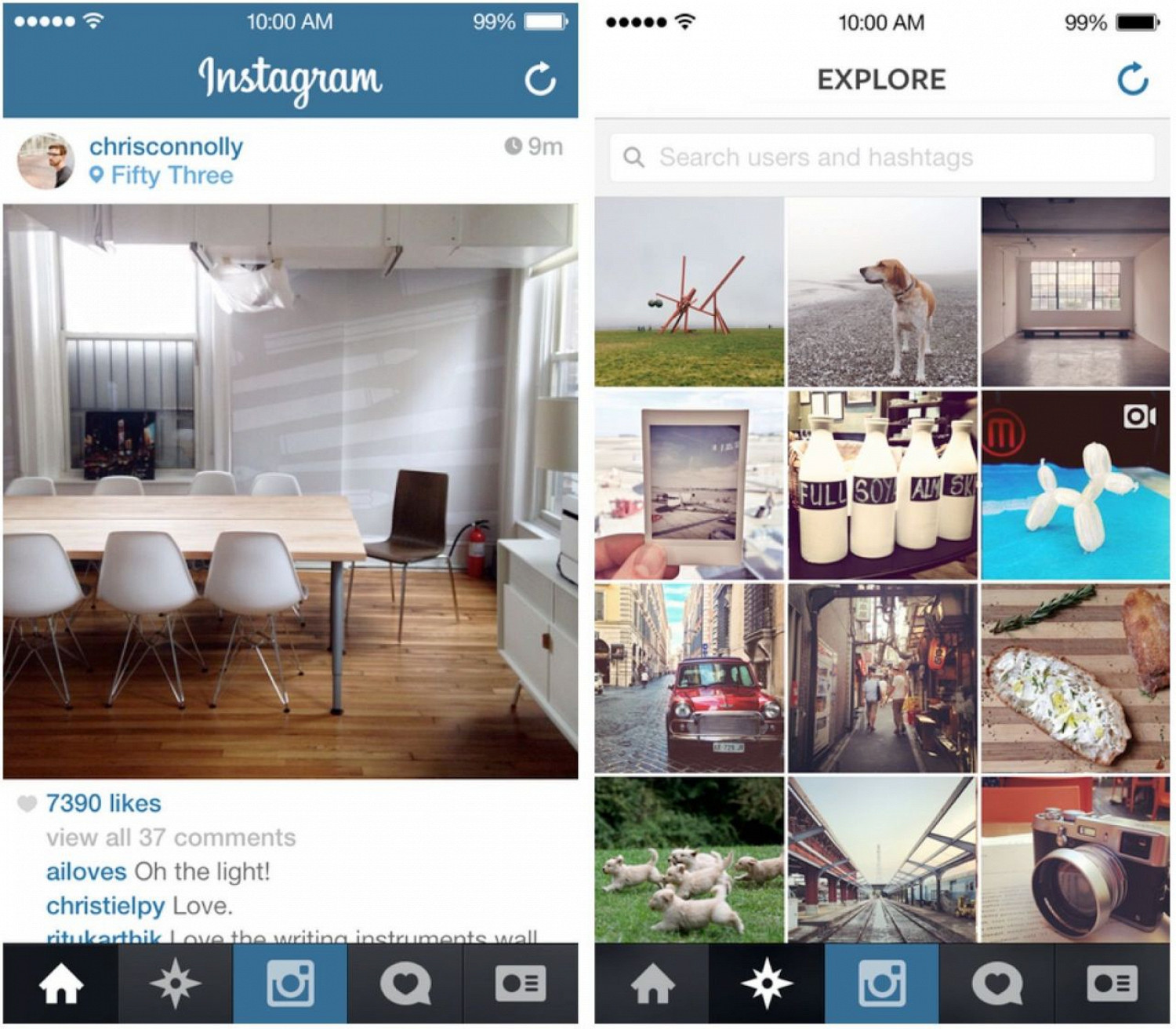

Название Instagram, происходящее от слов instant («мгновенный») и telegram («телеграмма»), сразу же указывает на задумку разработчиков: соцсеть с мобильными фотографиями, которыми пользователи делятся здесь и сейчас. Поначалу нельзя было даже загрузить фото из галереи — только сделать на месте. Дизайн приложения (и сайта) был очень прост: лента изображений с кнопками лайка и комментариев.

Ничего революционно нового в соцсети не было: фотографиями уже делились в фейсбуке*, на Flickr и во «ВКонтакте», фильтры накладывали в Hipstamatic и других приложениях, геотеги на публикации и квадратный формат фото соцсеть тоже не изобрела. Все исследователи интернета сходятся в одном: успех инстаграма обеспечило совмещение уже существующих вещей. На заре соцсети никто не был уверен именно в ее успехе, многие предполагали, что другие платформы окажутся более популярными.

Пятнадцать лет спустя количество активных пользователей инстаграма достигло 3 млрд в месяц, в приложении появилось еще больше форматов, часто подсмотренных у товарищей — тиктока и снэпчата. Золотая эпоха текстовых блогов окончательно прошла, и сейчас мы как никогда ощущаем превосходство визуального. Даже представляя переписки без эмодзи, стикеров и мемов, мы ощущаем дискомфорт и неловкость. Будто бы сочувствие без плачущих реакций и смайликов становится менее искренним.

Как инстаграм изменил наше восприятие времени

Поначалу инстаграм воплощал линейное время: фотографии на основной странице разворачивались в хронологическом порядке, правда, вместо даты на публикации располагалась плашка о том, что ей 572 дня, и положение каждого кадра во времени можно было понять только относительно других картинок в ленте.

Медиаисследователи Надав Хочман и Лев Манович, описывая ранний инстаграм, отмечают многовременную природу изображения в соцсети. Каждая картинка существовала как минимум в трех временных точках: миг, когда был сделан снимок, время, ощущение которого передается за счет винтажного фильтра, и момент, в который фотография просматривается пользователем. В итоге, когда зритель переходит по хештегу или геолокации, фото становится для него вневременным.

В 2016-м соцсеть перешла с хронологической ленты на алгоритмическую: с того момента часть публикаций в новостях не появляется, а среди оставшихся сервис сначала показывает наиболее интересные. На основной странице фигурируют фото не только друзей, но и аккаунтов, на которые пользователь не подписан.

Год спустя, в 2017-м, появились карусели — и постепенно тоже сыграли на руку слому линейности. Теперь вместо глянцевых и идеально отредактированных фотографий набирают популярность (в первую очередь среди зумеров) фотодампы — буквально свалки изображений. Они передают настроение, фокусируются на деталях (размытое селфи, недоеденный сэндвич), могут включать фото из разных мест и разных месяцев вперемежку со скачанными из интернета мемами. Картинки в фотодампе уравниваются и тоже существуют одновременно.

Как инстаграм стал хранилищем личной и коллективной памяти

Инстаграм выступает наследником фотоальбомов и дневников — вместилищ воспоминаний. Однако пользователи не просто делегируют память инстаграму, но и превращают изображения в публичные артефакты, которые можно лайкнуть, прокомментировать, репостнуть, отправить кому-то в личные сообщения.

Память инстаграма гибкая, открыта к переписыванию: фотографии можно удалить, убрать в архив, а с этого года еще и изменить порядок изображений в сетке профиля. Инстаграм — как и папка «Фото» на айфонах, Spotify и примерно все соцсети — заточен на ностальгию: призывает вспомнить, что было в этот день год назад и поделиться моментом заново.

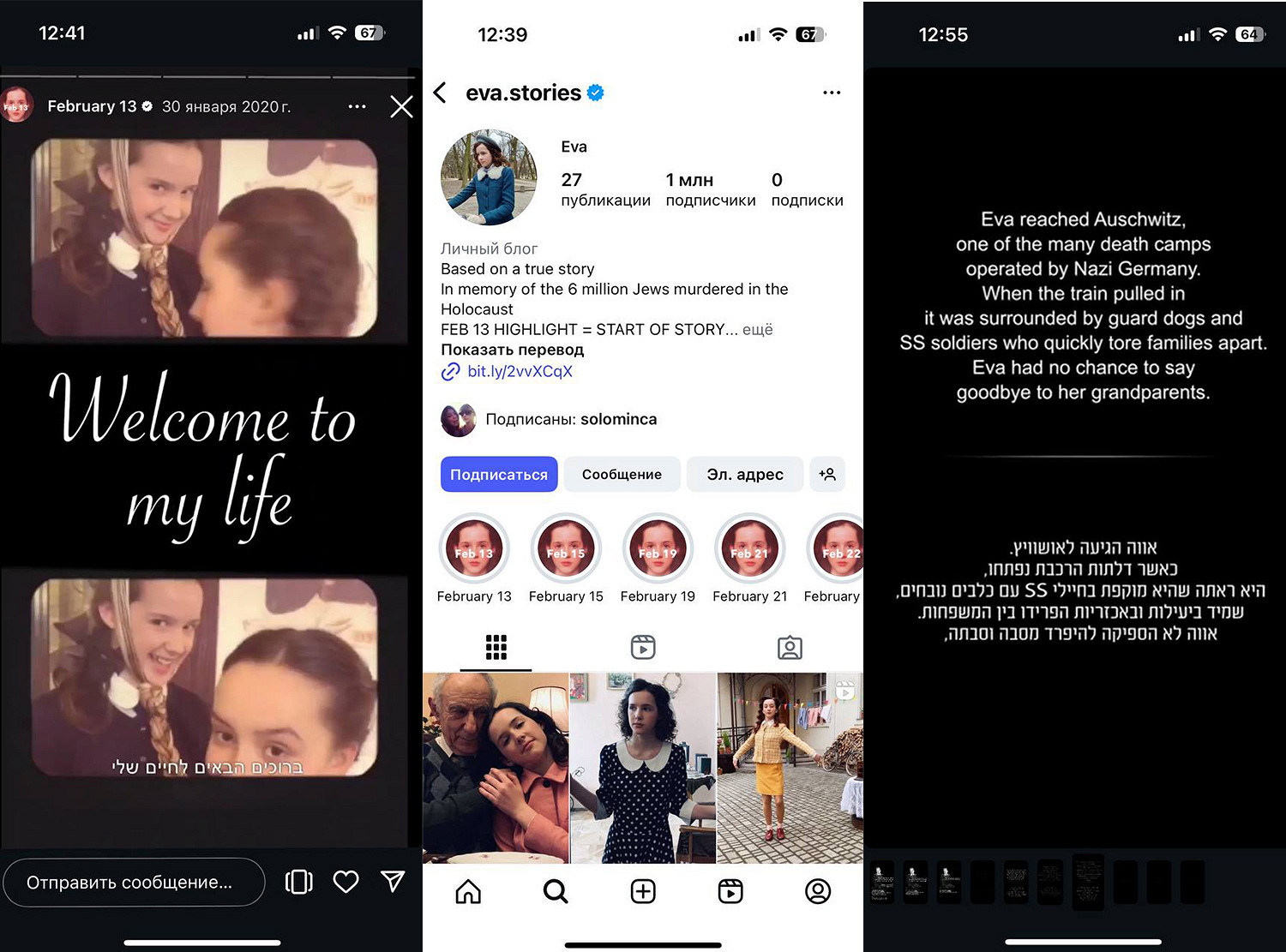

И если все публикации существуют в некой одновременности, то ощущение здесь и сейчас создают сторис — скопированная у снэпчата функция, которая появилась в инстаграме в 2016 году. Вертикальные фотографии в сторис удаляются через 24 часа после публикации. Их можно сохранять в папки — хайлайтсы. Как правило, пользователи организуют фото хронологически (по месяцам, годам, временам года) или тематически (папки с разными городами, отдельная папка для селфи и пр.). Внутри хайлайтса менять порядок сторис нельзя.

Сторис в каком-то смысле вернули линейность времени и изначальную задумку постить мгновенно — и эти их аффордансы люди сразу же принялись использовать для интересных проектов.

Один из самых известных — представленный в 2019 году веб-сериал «Eva Stories» (@eva.stories), основанный на дневниках, которые еврейская девочка Ева Хейман вела в 1944 году после установления власти нацистов в Венгрии. Семьдесят сторис проекта собраны в хайлайтах по датам. Пользователь в хронологическом порядке просматривает почти полгода из жизни подростка, начиная с тринадцатого дня рождения в феврале и заканчивая поездкой в концлагерь в июне. Американский историк Доминик ЛаКапра называет такую стратегию памяти отыгрыванием (acting-out) в противовес проработке (working-through): человек смотрит на события не с дистанции, а заново их переживает, они вторгаются в его настоящее и реактуализируются.

Выходивший в 2015–2017 годах норвежский сериал «Skam» укоренялся во времени как никакое другое ТВ-шоу, в том числе благодаря линейности и дневниковости раннего инстаграма. У героев (главных и второстепенных) были свои аккаунты в социальных сетях, фотографии публиковались одновременно с событиями на экране, персонажи взаимодействовали с публикациями друг друга. Аффордансы инстаграма позволили сделать вымышленные персонажи более реальными.

Как инстаграм сделал нас кураторами собственной идентичности

Кристиан Стиглер в книге «The 360° Gaze. Immersions in Media, Society, and Culture» пишет, что профили в социальных сетях становятся результатом медиации между тремя образами: как мы видим себя (внутренний образ), как другие видят нас (внешний образ) и как мы должны быть увиденными в контексте своего окружения (метаобраз).

Выбранные для публикации фотографии и их обработка репрезентируют нас и наши хобби, транслируют наши представления о прекрасном и очерчивают наш социальный круг. В зависимости от ситуации мы по-разному монтируем свою жизнь. Например, на аватаре в LinkedIn предстаем серьезными и уверенными профессионалами. Фотографии в дейтинговых приложениях влияют на впечатление о человеке — на первом свидании неизменно происходит сравнение: а похож ли он на свое фото? а на описание своего профиля?

При этом, конечно, курирование профиля в инстаграме не произвольно. На него оказывают влияние как ожидания конкретных групп — то, что с руки активиста Эли Паризер прозвали информационным пузырем, — так и общие тренды соцсети (например, VSCO-girl) или предпочтение отдельных типов фото.

В 2014 году исследователи Технологического института Джорджии изучили 1,1 млн фотографий в инстаграме и обнаружили, что фотографии с лицами получают на 38% больше лайков и на 32% больше комментариев, чем без них. В 2021 году компания Hootsuite перепроверила эту гипотезу — и фото с лицами снова одержали победу. К результатам можно относиться критически: возможно, фотографий с лицами просто больше в профилях людей. Но реально это предпочтение или нет, на него пользователи ориентируются, выбирая изображения для публикации.

Фотографируя себя на телефон, мы подбираем наиболее удачные ракурсы, которые позволяют нам чувствовать себя как можно более привлекательными. Медиаисследовательница Катрин Тииденберг отмечает, что такому автопортрету не сопутствует чувство уязвимости и ощущение, будто все окружающие тебя осуждают, ты не знаешь куда себя деть, — как часто бывает, когда тебя фотографирует кто-то другой.

Что сегодня означает инстаграмный стиль

Прилагательное «инстаграмный» не только описывает что-то фотогеничное, но отсылает к очень конкретной эстетике соцсети в 2010-е: ярким стенам, латте-арту, авокадо-тостам, раскладкам на мраморе и идеально продуманным фотографиям из путешествий. Сейчас инстаграм выглядит совсем не так — но за словом «инстаграмный» закрепились эти значения.

В руководстве по созданию инста-фотографий 2018 года «InstaStyle: Curate your life, create stunning photos, elevate your Instagram influence» блогерша Тесса Бартон (@tezzamb) перечисляет детали-подпорки удачного снимка: цветы, еду, машины. Перед поездкой она советует собрать на пинтересте доску с эстетичными локациями, возможными ракурсами и позами.

Культуролог Катя Колпинец в книге «Формула грез. Как соцсети создают наши мечты» выделяет две особенности #travelgram-движения — желание туристов погрузиться в аутентичный опыт местных жителей и одержимость идеальной фотографией. Последняя выражается в попытках любой ценой избежать исчерпавших себя в инстаграме мест — неуникальных и заезженных.

Ради интересного кадра блогеры забираются в закрытые зоны, нарушают закон, например, об этом рассказывают Мурад и Наталья Османн, создатели проекта FollowMeTo, — и переодеваются в самых неожиданных местах. Так появился отдельный жанр фотографий в длинных развевающихся на ветру платьях, часто на фоне крыш. Сейчас это уже полноценный бизнес: во многих городах есть специально оборудованные для съемок крыши, на которых предоставляют платья, фотографа и даже качели с видом на город.

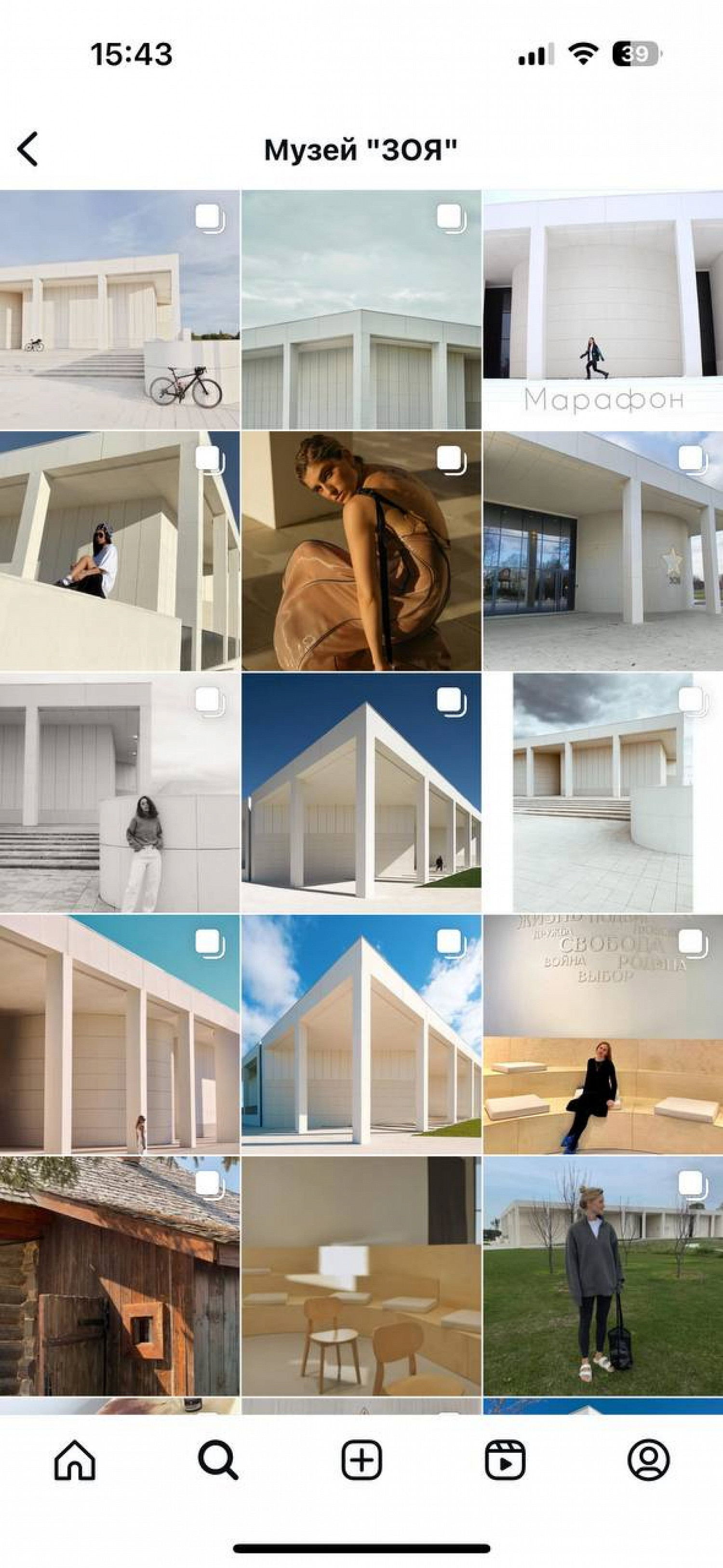

Особую любовь как фуд- и лайфстайл-, так и тревел-инстаграм питают к белому фону: во второй половине 2010-х по всему миру меняли столешницы на мраморные, блогерши покупали картонные фотофоны в рулонах, а квартирной мечтой любого миллениала стали белые стены.

Например, популярным в русскоязычным инстаграме стал музей «Зоя» в деревне Петрищево. Несмотря на тяжелую военную тему экспозиции, минималистичное белое здание превратилось в идеальную локацию для съемок — хотя, по словам архитекторов, на инстаграмность и фотогеничность при проектировке они не ориентировались. Тем не менее здесь снимаются кампейны модных брендов и создаются фото для личных блогов.

Для таких фотографий существует инстаграм-муж — человек, фотографирующий блогершу. «Мой инстаграм-муж привык есть холодную еду, потому что я всегда заставляю его ждать, пока не сделаю хорошую фотографию», — значится в примерах употребления на Urban Dictionary. Катя Колпинец отмечает, что в инстаграм-блоге последнее слово принадлежит не продюсеру, как на ТВ, а владелице блога. А счастливая семья и отношения мечты — собственность женщины, а не мужчины.

К началу 2020-х инстаграмная эстетика вышла из моды. Ушли в прошлое постановочные фото, беспрерывный поиск живописных тревел-мест и VSCO-пресеты, благодаря которым фотографии выцветали. Теперь ценятся небрежные, неидеальные кадры. Зеркальный фотоаппарат сменила пленочная камера и приложения, имитирующие ее эффекты и зернистость. Вместо кольцевого света блогерши покупают компактные штативы, которые крепятся к любым поверхностям. Инстаграмный муж (или подруга) стали редкостью, а жанр селфи переживает ренессанс.

Как работает эмоциональный труд в социальных сетях

Эмоциональный труд — это управление собственными эмоциями для удовлетворения потребностей других людей. Например, им занимаются бортпроводницы: они встречают пассажиров с улыбкой на лице и всегда остаются приветливыми и услужливыми. Как пишет социальная исследовательница Арли Хокшилд, для стюардесс «эмоциональный стиль предложения услуги — часть самой услуги».

Для блогеров все работает схоже, но борются они не за пассажиров на рынке авиауслуг, а за внимание и доверие аудитории. Транслируемые эмоции — как позитивные, так негативные — должны быть искренними и спонтанными, даже если преследуют рациональные цели: увеличение числа подписчиков, заработок и так далее.

Блогеров, демонстрирующих на камеру радость, слезы, крик и другие эмоции, часто упрекают в неискренности — и это худшее обвинение, с которым они могут столкнуться. Поиск аутентичности, желание быть настоящим и видеть настоящее ведет к новым форматам (например, появлению в инстаграме прямых эфиров) и даже новым соцсетям. Так, в ответ на этот запрос возник BeReal — приложение, которое в случайное время дня призывает мгновенно сфотографировать, чем вы заняты.

В инстаграме эмоциональный капитал конвертируется в экономический. При заказе рекламы у блогера компании предпочитают тех, у кого наиболее лояльная аудитория. А при найме актеров на роль студии теперь ориентируются на количество подписчиков в соцсетях — на это, например, посетовали в недавнем интервью Итан и Майя Хоук.

Почему тревога встроена в архитектуру инстаграма

Инстаграм отказался от линейности в пользу цикличности и одновременности и воздействует на пользователя со всех сторон. Сначала апогеем удержания внимания стали бесконечные бумеранги, потом — алгоритм, подкидывающий все новые и новые рилсы.

Постоянная стимуляция и чувство интереса (ведь в рилсах столько всего любопытного!) в нас сочетаются с ощущением скуки и бессмысленности. Компульсивное пролистывание ленты культурный критик Марк Фишер назвал бы депрессивной гедонией (depressive hedonia), по его мнению в первую очередь присущую подросткам.

Утечка данных из Meta в 2021 году показала, что компания два года хранила результаты внутреннего исследования, которое выявило, что инстаграм усугубляет проблемы с восприятием собственного тела у девочек-подростков. Параллельно Марк Цукерберг и генеральный директор инстаграма Адам Моссери публично рассказывали, что влияние соцсетей на подростков невелико или имеет позитивные аспекты.

В реальности 32% девочек-подростков ответили, что, когда они расстраивались из-за своей внешности, инстаграм заставлял их чувствовать себя еще хуже. Они постоянно сравнивали себя с другими — и в этом плане инстаграм оказался деструктивнее тиктока и снэпчата, поскольку в большей степени фокусируется на теле и стиле жизни, а не просто на развлечениях или общении.

Менеджер по исследованиям инстаграма написала в отчете: «Подростки говорили нам, что им не нравится количество времени, которое они проводят в приложении, но они чувствуют, что должны там находиться. Они часто ощущают себя зависимыми и понимают, что контент, который они видят, вредит их психическому здоровью, но не могут остановиться».

Эта невозможность остановиться во многом связана с чувством FOMO и со страхом изоляции, прекращения социальной жизни в случае удаления аккаунта. Причем чем популярнее человек, тем сложнее ему отказаться от соцсети.

Иногда это даже происходит против воли, как, например, в случае с детьми-блогерами. Не все они ведут блоги по собственному желанию, но при этом постоянно генерируют контент и часто становятся популярными — например, Ева Капикау, которая попала в список Forbes, сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской по прозвищу Гном Гномыч или дуэт Мисс Кейти и Мистера Макса. У ребенка, рожденного в семье блогеров, нет другого выбора — он тоже им становится. Чем успешнее ты на платформе, тем сложнее от нее избавиться.

Бесконечная лента, информационные пузыри, теневые баны и продвижение контента, максимально удерживающего внимание зрителя, — следствие дизайна приложения. Но пользователи не остаются пассивными объектами его воздействия, а разворачивают в свою пользу. Например, блогеры, освещающие социально значимые проблемы, призывают аудиторию массово оставлять комментарии, чтобы разогнать публикацию. «Пока алгоритмы воздействуют на людей, люди тоже воздействуют на алгоритмы», — пишет Тайна Букер. Возможно, в итоге пользователи смогут обратить алгоритмы инстаграма против него самого.

* Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.