Как государство контролировало искусство

В первое десятилетие после Революции 1917 года искусство было экспериментальным. С подачи наркома просвещения Анатолия Луначарского великие авангардисты в диапазоне от Казимира Малевича до Марка Шагала занимались поисками нового художественного языка. Государство активно поддерживало творческие инициативы: те же Малевич и Шагал в начале 1920-х вместе работали в Витебском народном художественном училище, где готовили следующее поколение передовых художников.

Творческая свобода закончилась к середине 1930-х, когда искусство загнали в рамки соцреализма — жанра, идеализирующего настоящее и будущее Страны Советов. С 1934 года авторам, не готовым идти по общему пути, официально закрыли дорогу в Союз художников и тем самым лишили государственных заказов — возможности для легального заработка.

Смерть Сталина в 1953 году и оттепель изменили ситуацию, в том числе и в искусстве. Оказалось, что многие молодые художники хоть и получали официальное образование, все же захаживали в мастерские авангардистов вроде Роберта Фалька. Творчество экспериментаторов прошлого вдохновляло новаторов настоящего.

В 1957-м на Всемирном фестивале молодежи и студентов авторы, не состоящие в Союзе художников, наконец-то смогли показать зрителям свои работы. А один из будущих великих нонконформистов Оскар Рабин получил серебряную медаль за картину «Ландыши». Одновременно громко заявил заявил о себе Анатолий Зверев. С подачи американского гостя Гари Коулмана художники в парке Горького создавали картины в стиле Джексона Поллока, разбрызгивая краски по холсту. Тогда работу Зверева признали самой удачной.

Два года спустя советские зрители впервые увидели картины и самого Поллока, и Марка Ротко, и других мастеров абстрактного искусства: американская сторона устроила в парке «Сокольники» экспозицию.

«Появление неофициального искусства было возможно только в ситуации существования официального искусства со всем комплексом идеологических и художественных установок, то есть непробиваемого слоя социалистического реализма. Под ним, как под толщей льда, возникали и формировались самые разные формы художественной жизни. Оттепель смогла проявить их, а новые „заморозки“ уже не уничтожили».

Почему художники снова ушли в подполье

1 декабря 1962 года Никита Хрущев посетил в московском Манеже выставку, приуроченную к тридцатилетию Союза художников. Экспозиция задумывалась как демонстрация достижений советского искусства, где показывали и авангардистов. Особенно Хрущева возмутило полотно эстонца Юло Соостера «Глаз в яйце».

Есть разные версии, почему советский лидер бурно отреагировал на авангард. Ольга Свиблова, например, предполагает, что политик был на взводе из-за недавно завершившегося Карибского кризиса. По ее словам, годы спустя Хрущев жалел о случившемся. Кстати, памятник для могилы лидера позднее изваял Эрнст Неизвестный, вступивший с генсеком в перепалку на той самой выставке.

Власти объявили «крестовый поход» против нереалистического искусства. Экспозиции не разрешали, а если живописцам удавалось их организовать, старались поскорее закрыть. В 1974 году произошла знаменитая «бульдозерная выставка». Авторы картин пытались согласовать смотр работ, а когда им это не удалось, устроили экспозицию на открытом воздухе в районе Беляево. Художники собрались на пустыре со своими полотнами, но тут появились люди, одетые в форму рабочих вместе с тяжелой техникой. Нонконформистов разогнали, многие произведения были уничтожены.

Художники рисовали для души, чаще всего имея другую работу. Оскар Рабин какое-то время разгружал вагоны, а потом стал книжным иллюстратором. Правда, в отличие от Ильи Кабакова, Эрика Булатова и Виктора Пивоварова, не сделал подобные рисунки постоянным заработком. Увидеть запрещенное творчество неофициальных художников можно было на квартирных выставках — дома у автора или у кого-то из ценителей, например пианиста Святослава Рихтера. Картины на подобных экспозициях нередко занимали пространство от пола до потолка, а посмотреть на них собирались десятки людей.

Кого из неофициальных художников нужно знать

Нонконформисты часто объединялись по географическому принципу. К примеру, существовала Лианозовская школа (или группа), куда входили художники Оскар Рабин, Николай Вечтомов, Лидия Мастеркова, Владимир Немухин, Евгений Кропивницкий, а также поэты Генрих Сапгир, Игорь Холин, Ян Сатуновский, Всеволод Некрасов и Лев Кропивницкий. Компания собиралась в квартире Оскара Рабина, расположенной в бараке рядом со станцией Лианозово.

Вокруг Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Виктора Пивоварова и Владимира Янкилевского образовалась группа Сретенского бульвара. Эти авторы впоследствии стали лидерами московского концептуализма.

«Среди художников, чьи имена нужно знать в первую очередь, я бы назвала Анатолия Зверева, Владимира Немухина, Дмитрия Плавинского, Дмитрия Краснопевцева. Конечно, это не пьедестал почета, но эти четыре имени и четыре художественные индивидуальности — краеугольные камни того фундамента, на котором зиждется здание искусства нонконформизма».

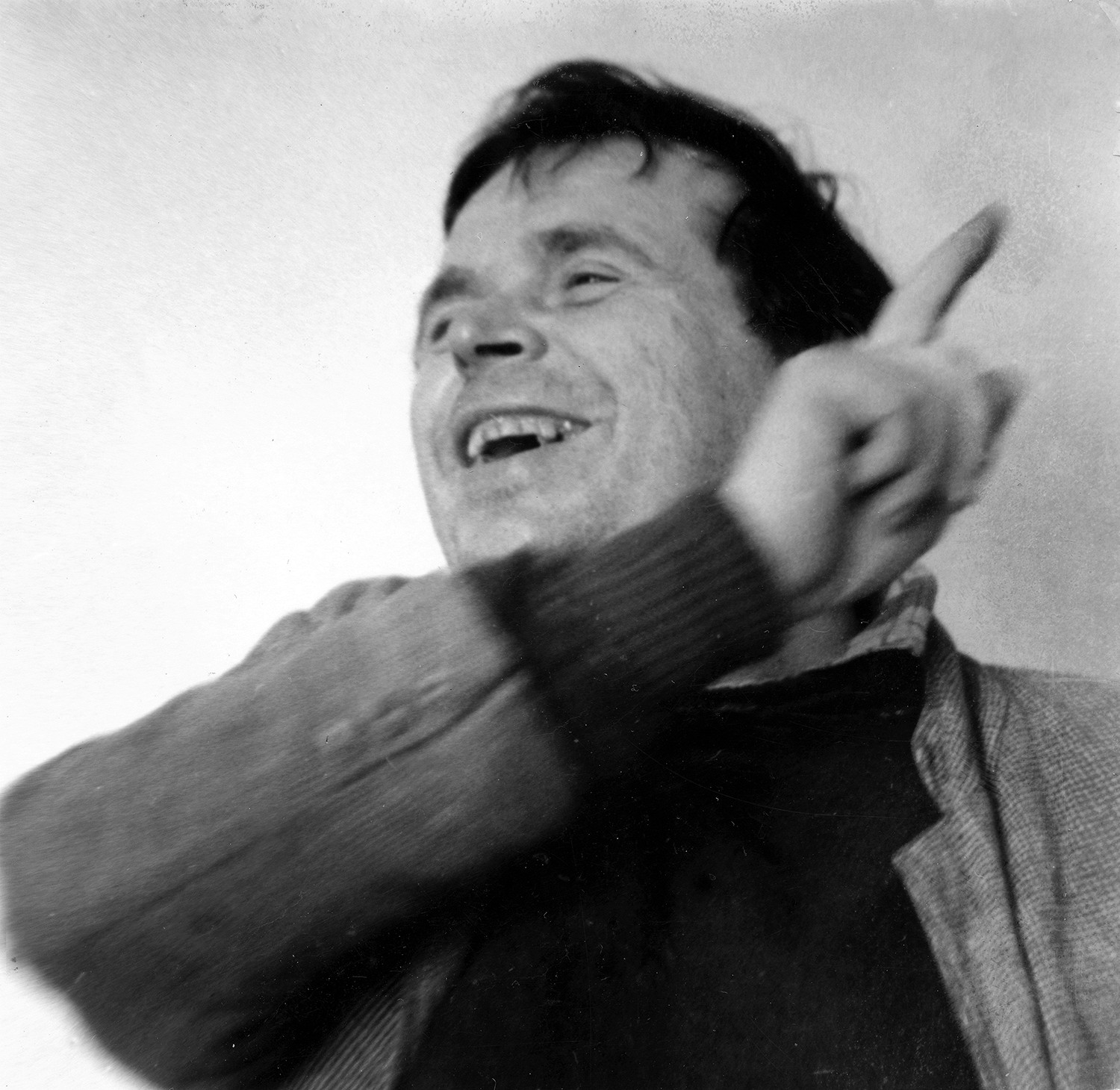

Среди неофициальных художников особенно ярко выделялась фигура Анатолия Зверева.

Зверев родился в Москве и с малых лет увлекался живописью: ходил в творческие студии, а позднее отучился на маляра. Будущий авангардист расписывал детские площадки в парке «Сокольники», когда его талант подметил актер Александр Румнев. Тот в юности и сам занимался живописью в мастерской Ильи Машкова, но художником не стал. Румнев ввел Зверева в круги советской интеллигенции. Чуть позже художник познакомился с коллекционером Георгием Костаки, который помогал живописцу на протяжении жизни.

В 1960 году репродукции авангардиста напечатал журнал Life, пять лет спустя дирижер Игорь Маркевич устроил в Париже выставку Зверева, а Музей современного искусства в Нью-Йорке купил три его картины. Художник не выезжал из СССР, кочевал с дачи друзей на квартиру знакомых, не имея постоянного адреса, и регулярно прятался от милиции, чтобы не попасть в заключение на пятнадцать суток за тунеядство: официальной работы Зверев также не имел. При этом он создал тысячи полотен и рисунков, регулярно экспериментируя с творческим языком.

«От других художников-нонконформистов Анатолия Зверева, прежде всего, отличало поразительное художественное многообразие, то, с какой стремительностью он аккумулировал все теории и практики мировой живописи и переплавлял их в своем творчестве. Это какая-то глубокая, неподдельная личностная и художественная свобода».

Когда нонконформистов оценили

Популяризации отечественного искусства за рубежом в 1970-е и в начале 1980-х способствовал журнал «А — Я». Издание выходило на русском и английском языках. Художники Игорь Шелковский в Париже и Александр Сидоров, оставшийся в Москве, занимались его контентом. Общаться приходилось с помощью писем — их пересылали через французское посольство. Фотограф и редактор Александр Косолапов из Нью-Йорка, отвечал за распространение.

Благодаря усилиям трех энтузиастов советский нонконформизм узнали и начали ценить в Европе и США. Кстати, подробнее об этом можно узнать на совместной выставке Музея АЗ и центра «Зотов» «Путь к авангарду: диалоги художников в журнале „А — Я“», которая проходит до середины января.

Для отечественного зрителя неофициальное искусство открылось в эпоху перестройки. Так, первая персональная выставка Анатолия Зверева на родине прошла в 1984 году — за два года до его смерти.

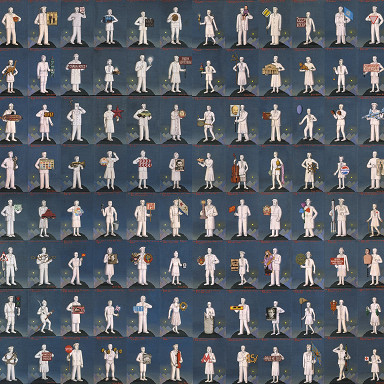

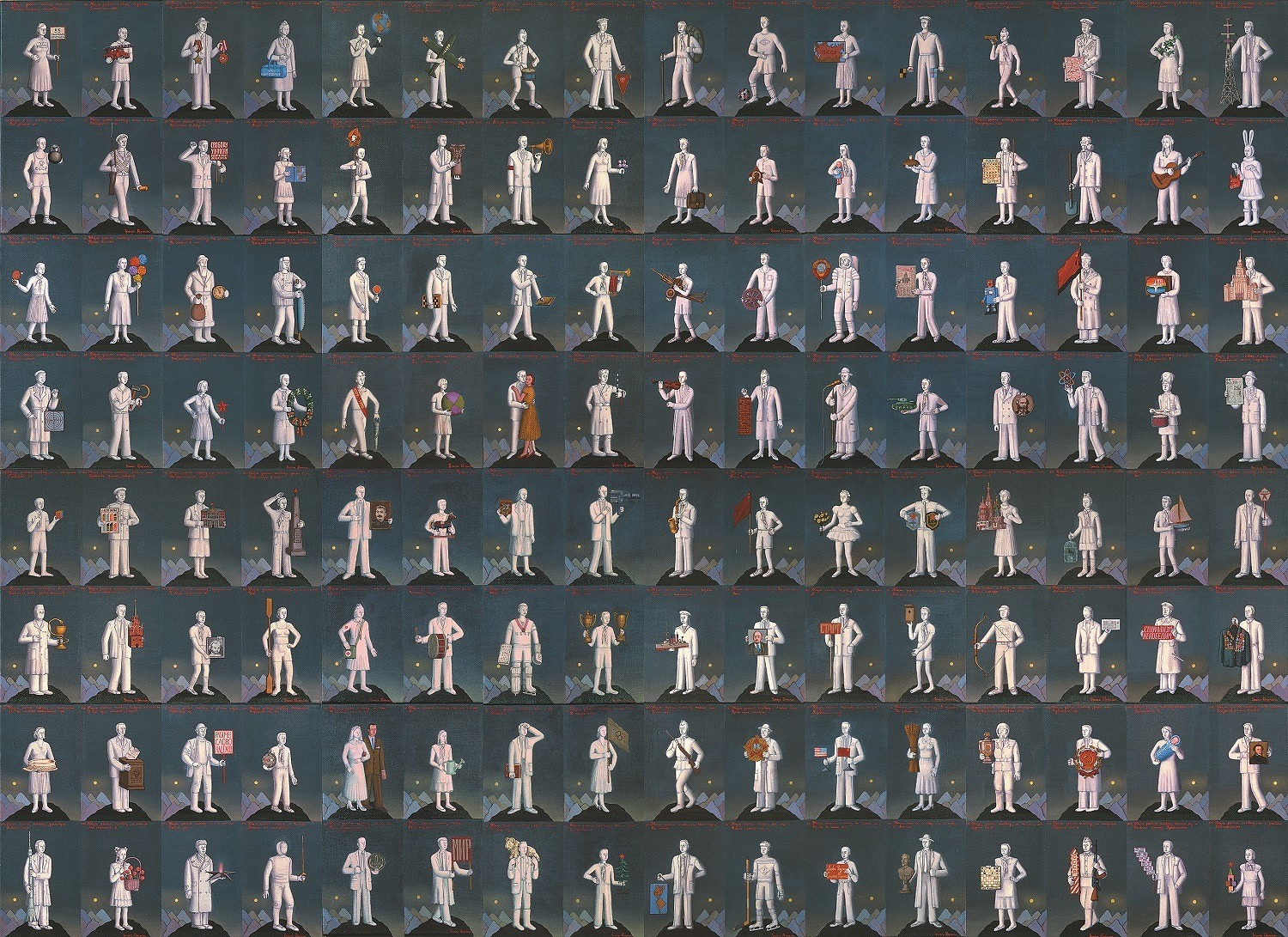

К сожалению, Зверев не дожил до триумфа двух русских авангардов — аукциона Sotheby’s, прошедшего в 1988 году в Москве. Публика была шокирована, когда за 242 тысячи фунтов (торги проводились в иностранной валюте) продали картину Гриши Брускина «Фундаментальный лексикон». Анонимный заграничный покупатель выиграл ее у агента Элтона Джона (музыкант специально отправил на торги своего человека).

И сегодня коллекционеры готовы покупать неофициальное искусство и отдавать за него крупные суммы. Летом 2025 года портрет Оксаны Асеевой кисти Зверева ушел более чем за 25 тысяч евро.

Эрика Булатова и Илью Кабакова нередко называют гениями эпохи, а Анатолия Зверева и вовсе сравнивают с Ван Гогом. Аналогию придумал Георгий Костаки: голландец также провел жизнь в бедности, а после смерти его талант признали во всем мире.

Чтобы увидеть картины нонконформистов больше не нужно красться на тайную квартиру. С сентября в Центре современного искусства AZ/Art проходит ретроспектива Дмитрия Краснопевцева «Краснопевцев. Равновесие неравного», приуроченная к столетию со дня рождения художника.

Собственный десятилетний юбилей и открытие после ремонта Музей АЗ отмечает экспозицией «Анатолий Зверев. Открытое хранение», где представлены 260 экспонатов. По замыслу кураторов, граница между фондами хранения и выставкой станет незаметной. Это должно помочь зрителю стать активным исследователем творчества уникального художника, ставшего одним из символов искусства — того, что долгие годы было загнано в подполье, а потом обрело мировую известность.