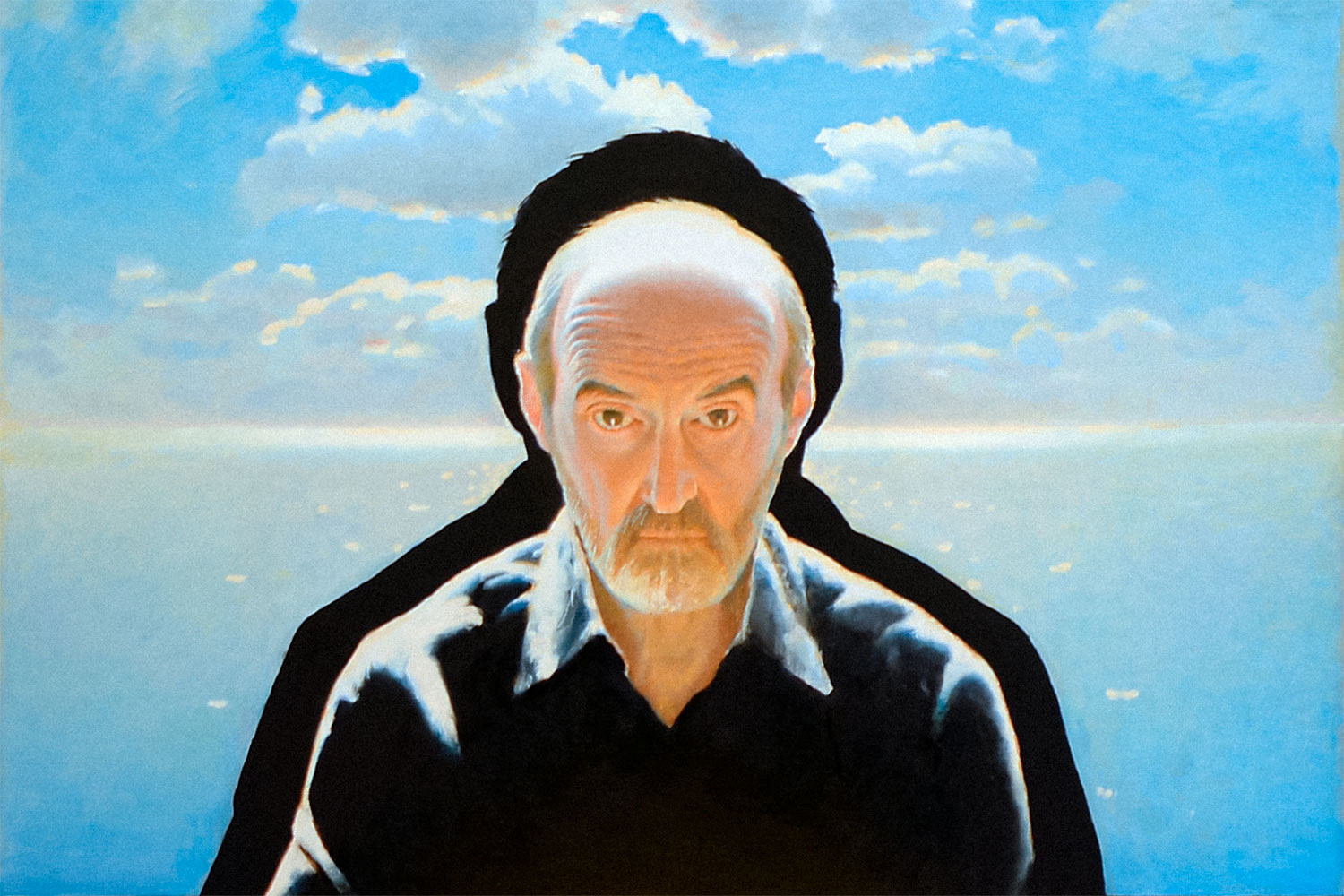

Две недели назад на экскурсии в Мультимедиа-арт-музее Ольга Свиблова лично проводила экскурсию для журналистов и блогеров. Первые два этажа здания на Остоженке сейчас отданы под экспозицию «Фундаментальный лексикон», где представлены работы современных художников из частных коллекций. Возле картины «Футболка» Эрика Булатова Свиблова бросила фразу о ее авторе: «Вчера видела Эрика в Париже. Передает всем привет». Она рассказала, что, несмотря на почтенный возраст (в сентябре ему исполнилось 92 года), Булатов не просто оставался в здравом уме и трезвой памяти, но сохранял чувство юмора и по мере сил продолжал рисовать.

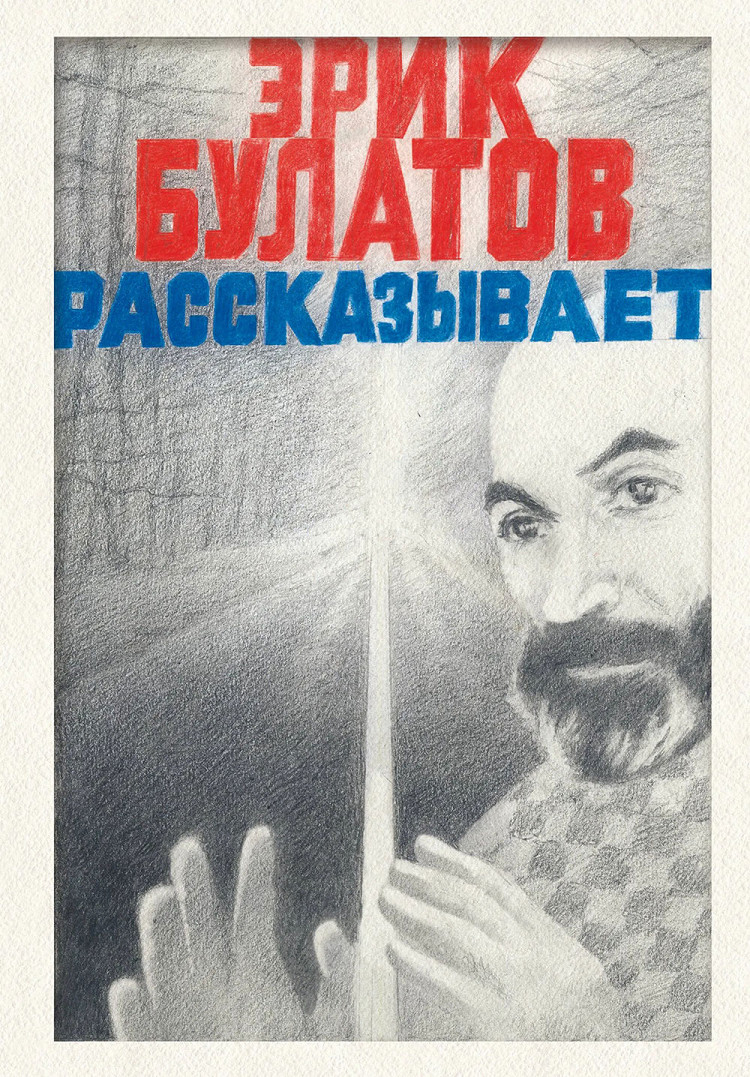

Художник действительно был деятельным. Летом 2025-го в издательстве «Эксмо» вышла книга «Эрик Булатов рассказывает». Свои воспоминания, мысли и рассуждения о событиях и людях Булатов наговорил в прошлом году, пока находился в больнице. Энергичному творцу было нестерпимо лежать часами в палате, поэтому он согласился на предложение жены, постоянной спутницы и музы Натальи Булатовой (на картине «Футболка» именно она), ответить на вопросы о своей долгой и удивительной жизни.

Неизбежный художник

Булатов вспоминал, как еще в раннем детстве не выпускал из рук карандаши, кисти и краски. В семье никто не занимался творчеством: мать работала стенографисткой, отец занимал партийную должность. Впрочем, рисунки шестилетнего Эрика восхитили Булатова-старшего, и тот уверился в мысли: сын обязательно будет художником. «В 1941 году отец ушел на фронт добровольцем и не вернулся (Владимир Булатов погиб в 1944 году, когда Эрику не исполнилось еще и 11 лет. — Прим. ред.). Это стало его неким завещанием, в том числе для матери. К тому, что я должен стать художником, она относилась как к неизбежному», — объяснял Булатов в интервью для фильма Третьяковской галереи «Художник говорит».

Годы спустя, Булатов и сам удивлялся, что позднесталинское время осталось в его памяти счастливым благодаря атмосфере, царившей в учебном заведении: «В школе была какая-то оппозиция. Пусть не активная, но в нашем сознании любимыми художниками были не те, кто полагалось. Например, моим любимым художником был на тот момент полностью запрещенный Михаил Врубель».

Иллюстратор

Блестящий ученик закономерно стал студентом-отличником. В Художественном институте им. В.И.Сурикова Булатов получал почетную Ленинскую стипендию, с подачи учебного заведения плавал на ледоколе по Крайнем Северу и даже побывал в Индии (чтобы отправить студентов за границу, их пришлось оформить матросами). Булатов быстро разочаровался в институте и учителях. Те отвечали взаимностью. Когда юный Эрик впервые представил картину, на сто процентов соответствующую его собственному видению, ему влепили тройку.

Своим настоящим учителем Булатов называл авангардиста и сооснователя объединения «Бубновый валет» Роберта Фалька. «Впервые я пришел к Роберту Рафаиловичу в мастерскую в последнюю зиму перед смертью Сталина. Он существовал в полной изоляции: выставляться не давали, официальная критика делала вид, что такого художника не существует. А Фальк спокойно и сосредоточено работал. Вот и я сосредоточен на своем деле. Оно — свет в моей жизни, дает свет, радость, энергию.

Именно свет — это нечто постоянное, не зависящее от того, что происходит вокруг», — говорил Булатов.

После выпуска художник, которому в первые годы учебы в Суриковском пророчили большое будущее по-советски (монументальные композиции, Ленинская премия, правительственная дача), решил, что прославление строителей коммунизма — это не его. Булатов ушел в детскую иллюстрацию: полвека назад это был единственный способ иметь устойчивый доход для живописца, не готового идти строем с официальным искусством.

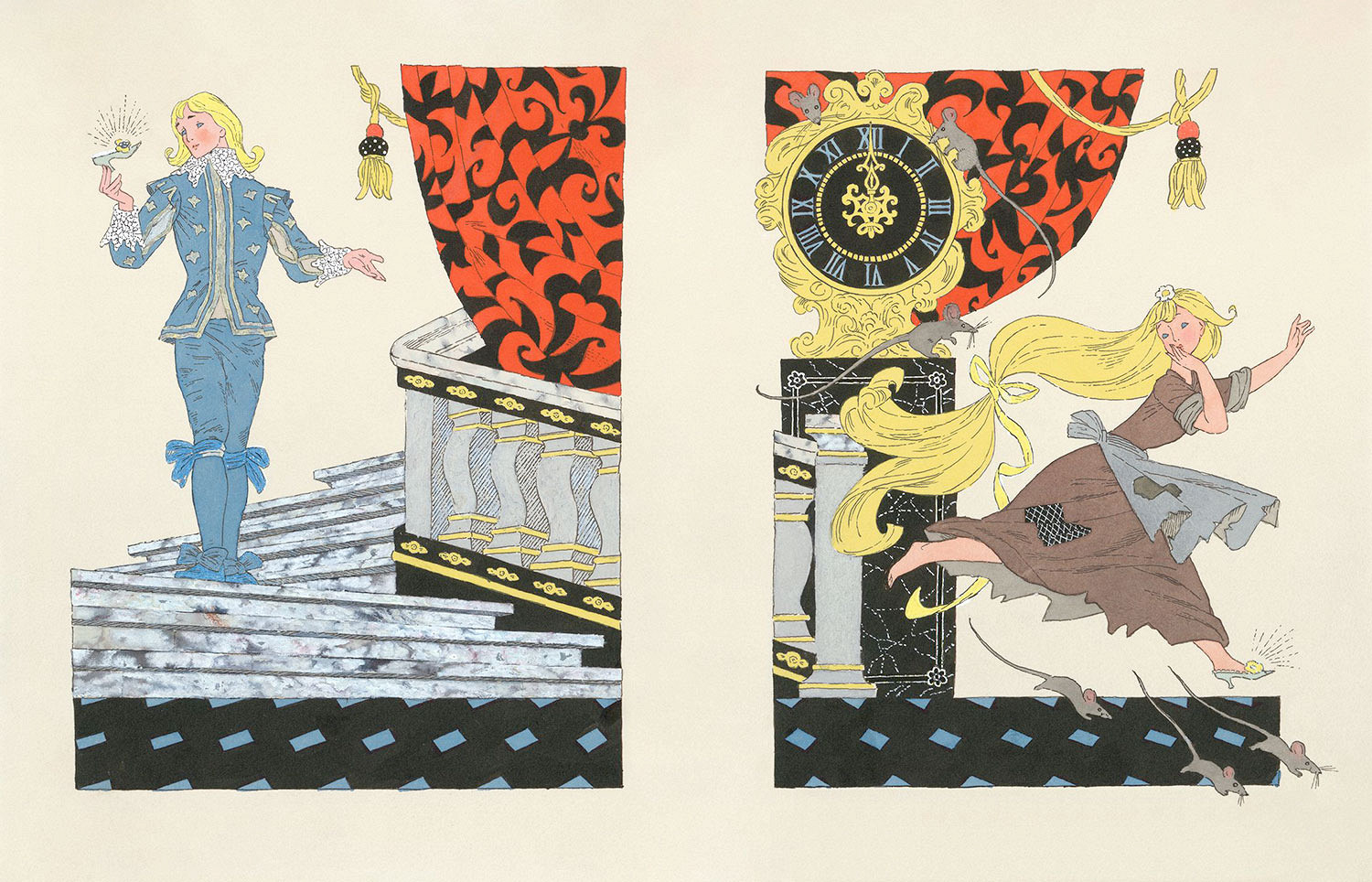

Поколения советских людей выросли на «Золушке», «Коте в сапогах», «Цветике-семицветике», «Чудесном путешествии Нильса с дикими гусями» и других сказочных историях, оформленных Булатовым в тандеме с Олегом Васильевым. «Я делал иллюстрации, потому что понял, что должен быть независимым. Государство оплачивало заказы и содержало Союз художников. Я должен был быть свободен, зарабатывать деньги чем-нибудь другим. Чем другим я мог заниматься? Я не умел ничего, умел только рисовать», — объяснял художник.

Эрик Булатов, Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Олег Васильев и другие яркие имена советского неофициального искусства на протяжении трех десятилетий жили по принципу «полгода на книжки, полгода на живопись». Надо отдать должное творцам: к «книжкам» они относились серьезно. Булатов и Васильев тратили недели и месяцы на подготовительную работу: изучали историю костюма, старинные иллюстрации. Милые рисунки всегда имели под собой некую базу. Кстати, Булатов уважал эту часть своего творчества: в начале 2025 года в МАММе проходила выставка его иллюстраций «Чудесное путешествие». По словам Ольги Свибловой, художник радовался тому, что публика наконец увидела иллюстрации в одном месте и в большом объеме.

Великий подпольщик

Булатов и Васильев делили не только работу в детских издательствах, но и мастерскую на Чистых прудах. Именно там они занимались живописью для себя и, конечно, ограниченного числа ценителей.

Ранний Булатов был экспериментатором. В середине 1960-х он написал «Разрез» — абстрактную композицию, будто иллюстрирующую преломляющийся свет. «Сосна» 1964 года тоже не похожа на говорящие со зрителями, а иногда даже кричащие на них, полотна позднего Булатова. В своих работал он изгибал пространство, делал его пластичным, беспокойным, отражающим не реальный облик предмета, а только его, булатовское, отношение к нему.

Всего через пару лет живописец пришел к идее картины-конструкции, где реальность разрывается огромными надписями и/или символами.

Советский рай Выставки достижений народного хозяйства с обязательным фонтаном на картине «Добро пожаловать» (1974) разрывает соответствующее приветствие. Обычные люди, идущие по «Улице Красикова» (1977), двигаются в сторону огромного плаката с Лениным. Есть в этом и легкая тревожность, и неприкрытая ирония. Рядовой советский человек, увидев эти полотна, мог не понять, но все же почувствовать: что-то здесь не так.

За отсылки к советской действительности Булатова наряду с Ильей Кабаковым причисляют к основоположникам соц-арта — направления, деконструктировавшего советский миф и советскую эстетику. Но художник не причислял себя ни к одному из жанров. Он был московским концептуалистом, но, как замечал, «свои концептуальные задачи решал исключительно реалистическими методами».

Признанный мастер

Положение советских неофициальных художников изменила перестройка. В 1980-е вчерашних подпольщиков открывал не только наш, но и иностранный зритель. Причем второй делал это быстрее.

Первая персональная экспозиция Эрика Булатова закономерно прошла не в России, а в швейцарском Цюрихе в 1988 году. До этого момента он был известен в узких кругах, хотя и не показывал картины в Манеже в 1962 году, когда Хрущев устроил деятелям искусства разнос, не спасал работы от бульдозеров на перекрестке улиц Островитянова и Профсоюзной в 1974-м и даже не продавался на первом русском аукционе современного искусства Sotheby’s в 1988 году. Творчество Булатова уже скупали прозорливые коллекционеры, но именно после экспозиции в Цюрихе он проснулся знаменитым.

Булатов превратился в человека мира: вместе с женой перебрался на постоянное место жительство сначала в США, а потом в Париж, хотя продолжал регулярно навещать свою небольшую московскую студию, которую назвал любимым местом в российской столице.

Имя Эрика Булатова стало одним из главным в современном русском искусстве, да и мировом тоже. Его творчество ценится в прямом смысле слова: в 2008 году картина «Слава КПСС» 1975 года была продана на лондонском аукционе Phillips более чем за 2 миллиона долларов. Этот рекорд пока не удалось побить ни одному соотечественнику из ныне живущих.

Булатов был еще и самым продаваемым российским живописцем, хотя работал медленно — обычно не больше трех картин в год. При этом он оставался актуальным и постоянно находился в медийном пространстве. Например, в 2015 году создал монументальное произведение «Все в наш „Гараж“!», приуроченное к переезду музея в новое здание в парке Горького. А в 2020 году поучаствовал в международном проекте журнала Vogue и нарисовал обложку для российской версии издания, где слово «Надежда» перекликалось с его знаменитой «Свободой».

В последние годы неисправимый оптимист Булатов занимался серией «Формула самозащиты», где от работы к работе повторялось слово «насрать». В интервью Forbes он объяснял, что это девиз человека, замученного жизнью, оказавшегося в безвыходной ситуации и отвечающего на удары жестокой реальности. «Надо делать свое дело, и делать его добросовестно. А на остальное — насрать», — говорил Булатов. Кажется, это слова, под которыми сегодня многие из нас могли бы подписаться. Так же как и под его говорящими картинами.