Висят ли фальшивки в музеях

Летом 2025 года британская общественность обратила внимание на картину «Самсон и Далила», хранящуюся в лондонской Национальной галерее. В 1980 году музей приобрел полотно Питера Пауля Рубенса за 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Многие эксперты уже тогда сомневались в его подлинности, указывая на нехарактерную для фламандского художника технику. Директор независимой организации ArtWatch UK Майкл Дейли, тщательно изучивший картину, даже назвал факт ее приобретения «крупнейшим из всех музейных скандалов». В 1997 году Национальная галерея пообещала провести дополнительную проверку. Почти тридцать лет спустя это так и не было сделано.

Почему о «Самсоне и Далиле» вспомнили в 2025-м? Бывший куратор Национальной галереи Кристофер Браун дал интервью The Guardian. Искусствовед настаивал на авторстве Рубенса, но рассказал о странных манипуляциях, которые в музее провели с картиной. Например, на ее оборот зачем-то приклеили новую большую наклейку, скрывшую предыдущие надписи и штампы, в том числе помогающие отследить провенанс. Сторонники теории о «лже-Рубенсе» заподозрили: Национальная галерея пытается скрыть собственный провал.

Параллельно развивается скандал вокруг ранее неизвестных картин Малевича. Летом в румынском Национальном музее современного искусства проходила выставка «Казимир Малевич: после истории», где публике представили три «новых» работы авангардиста.

95-летняя пенсионерка из Израиля Ева Левандо якобы унаследовала шедевры от отца — одессита Бенциона Левандо. А тот получил произведения искусства непосредственно из рук художника в 1929 году. Одну картину — в качестве оплаты бухгалтерских услуг, еще две — как законный покупатель. Из-за гонений на авангардистов семья десятилетиями прятала работы Малевича. В начале девяностых Ева эмигрировала в Израиль вместе с драгоценным наследством. О картинах забыли, пока в 2023 году родственники не нашли их у бабушки под матрасом.

Подлинность «вновь обретенного Малевича» подтвердил искусствовед Дмитрий Горбачев. Правда, арт-сообщество не разделило его оптимизм. Например, эксперты указывают на штамп «Разрешено к вывозу из СССР» на обороте как на признак подделки. Подобную печать было невозможно получить без пачки сопроводительных документов. У владельцев соответствующие бумаги отсутствуют.

«Истории про „авангард, вывезенный моим дядей в Израиль из СССР из подвалов КГБ и все эти годы лежащий на чердаке“ используются как легенда для легализации фальшивых картин начиная с восьмидесятых годов. Это объяснение изрядно поистрепалось, и любым человеком, имеющим к теме отношение, воспринимается практически как фраза „собака съела мое домашнее задание“. Однако для широкой публики оно продолжает работать и приносить деньги, потому что нажимает на очень хорошо разработанные триггеры массового сознания и веры в чудо».

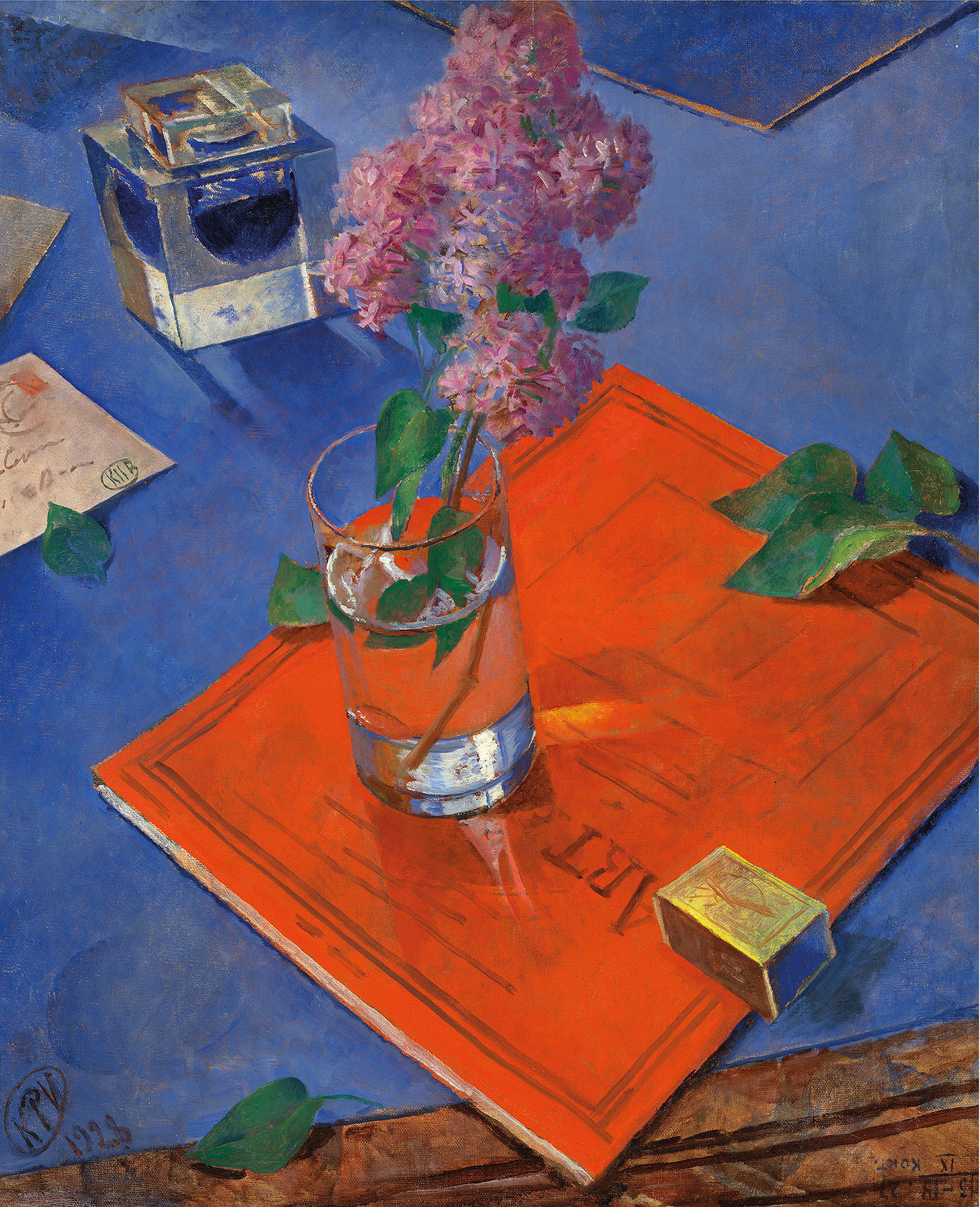

По словам Софьи, обнаружение неизвестных работ великих художников не редкость. Только, чтобы их признали подлинными, у картины должен быть адекватный провенанс. В качестве позитивного примера Багдасарова приводит «Натюрморт с сиренью» Кузьмы Петрова-Водкина.

В середине тридцатых директор Государственного музея нового западного искусства (сейчас ГМИИ им. Пушкина) Борис Терновцов подарил картину итальянскому искусствоведу Джованни Шейвиллеру. Потомки Шейвиллера десятилетиями хранили натюрморт дома, не подозревая о его реальной стоимости. К 2019 году семья разобралась и продала шедевр с аукциона Christie’s более чем за девять миллионов фунтов стерлингов.

Как мошенники следуют трендам

Как только картины определенного периода или художника начинают пользоваться высоким спросом среди коллекционеров, стоит ожидать, что арт-рынок будет наводнен их подделками.

В 2025 году Центр художественной экспертизы имени И.Е.Репина распространил новость о том, что сотрудники организации выявили серию фейковых работ Константина Коровина. По мнению основателя центра Виктора Шпенглера, действует целая артель фальсификаторов, которая буквально «штампует» произведения художника. Почему именно Коровин? В последние три года его картины активно продаются на российском арт-пространстве, закрытом от мировых аукционов. Мошенники пока не найдены.

В советское время для аферистов в тренде были изделия Фаберже и старинные иконы. А с семидесятых они активно взялись за русский авангард, ставший вечной ценностью фальсификаторов.

«Русские авангардисты в тренде и всегда будут в тренде. Однако вал их подделок в нулевые годы был так велик, что грамотные коллекционеры стали крайне недоверчивы. Поддельные авангардисты сейчас перешли в нишу „на грош пятаков“. Их покупают либо начинающие коллекционеры, либо очень доверчивые, либо те, кто в жажде наживы и упоении от азарта будущих прибылей не использует голову и не консультируется с экспертами. Или те, кто точно знает, что это подделки, однако цинично хочет на этом нажиться. Для целевой аудитории покупателей подделок авангард будут продолжать подделывать из‑за большого информационного флера, новостей о рекордах продаж Малевича и Кандинского.

Грамотным коллекционерам сегодня впаривают подделки не из такого горячего сегмента — например, второй авангард».

Малевич и Кандинский не единственные отечественные художники, любимые аферистами. «Достается» и более ранним живописцам.

В девяностые и нулевые Айвазовский стал настолько популярен, что в какой-то момент количество его поддельных морских пейзажей превысило количество реальных. По крайней мере, в этом уверены авторы книги «Неизвестный Айвазовский» Иван Самарин и Джанни Каффьеро.

В 2003 году лже-Айвазовский обнаружился даже в государственном музее — в Астраханской картинной галерее. Подделкой заменили реальную работу мастера: оригинал картины «Восход» уехал на реставрацию, а через несколько лет в экспозицию вернулась копия. Информацию о современном месте нахождения «Восхода» «Афише Daily» найти не удалось.

Может ли подделка стать настоящим искусством

Искусствовед Ной Чарни в книге «Искусство подделки» отмечает, что далеко не все фальсификаторы гонятся за длинным рублем, долларом или фунтом стерлингов. Порой талантливым живописцам не удается снискать признание, но хочется увидеть свои произведения в музеях и на аукционах. Для некоторых во главе угла стоит дух авантюрзма. В качестве примера Чарни приводит яркую историю итальянца Ичилио Федерико Йони, потрясшую мир в первой половине XX века.

Йони родился и вырос в Сиене. С ранних лет он обучался живописи и демонстрировал талант в копировании старых мастеров. Особенно ему удавались работы земляков — художников Сиенской школы. Став взрослым, Йони организовал шайку фальсификаторов-виртуозов, которую десятилетиями не могли вывести на чистую воду. Аферист был настолько успешен, что его «Мадонна с младенцем и святыми Марией Магдалиной и Себастьяном», выданная за полотно художника XV века Нероччо де Ланди, попала в экспозицию Метрополитен-музея в Нью-Йорке.

Йони нравилось хулиганить: в какой-то момент он начал подписывать картины аббревиатурой PAICAP, что расшифровывалось как Per Andare In Culo Al Prossimo (примерный перевод на русский «Идите в зад»). В 1932 году мошенник решился на саморазоблачение и написал книгу «Мемуары художника старинных картин». Публикация вызвала грандиозный скандал: музеи и коллекционеры принялись проверять все работы сиенских мастеров, купленные за последние десятилетия. Надо ли говорить, что многие из них оказались подделками?!

Ной Чарни указывает, что постепенно картины Ичилио Йони стали цениться сами по себе. В 2004-м в Сиене прошла персональная выставка художника. А Метрополитен-музей по-прежнему экспонирует его «Мадонну» — только под именем подлинного автора.

Кто из великих рисовал за себя и «за того парня»

Далеко не всегда фальсификаторы — неизвестные художники. Сразу несколько биографов Микеланджело Буонаротти, включая Джорджо Вазари, писали о том, как в молодости гений Возрождения провернул аферу с римской статуей.

Юный Микеланджело изваял «Спящего Эрота», которому его подельник Паоло Джовио придал «следы времени». Произведение искусства продали как найденную на раскопках древность римскому кардиналу Рафаэлю Риарио. Когда обман раскрылся, Микеланджело уже стал известным мастером, поэтому Риарио оставил «Спящего Эрота» себе. К сожалению, сегодня увидеть «римского Микеланджело» невозможно — скульптура утеряна.

В «Искусстве подделки» Ной Чарни также указывает, что художник умело копировал чужие рисунки. Есть версия, что Микеланджело мог «взять взаймы» старинный набросок, чтобы его изучить, а вернуть подделку.

Впрочем, автор «Сикстинской капеллы» не единственный знаменитый аферист.

«В годы Второй мировой войны Рене Магритт очень хотел выпустить книгу с цветными иллюстрациями, посвященную собственному творчеству, на что художнику не хватало денег. Чтобы заработать, Магритт занялся подделками как старых мастеров, так и современников, включая коллег по сюрреалистическому цеху. Фашисты их покупали — уже было понятно, что это искусство станет очень дорогим.

Якобы он даже утверждал, что, если бы это приносило больше денег, можно в принципе заниматься одними подделками, а не писать свои картины.

Эту историю уже после смерти художника рассказал его друг Марсель Марьен. Желая защитить доброе имя мужа, вдова Магритта Жоржетта подала на Марьена в суд, но в подтверждение своих слов тот представил письма от Рене, где об этом упоминалось».

Остается только гадать, сколько бы сегодня стоила работа Пикассо кисти Рене Магритта.

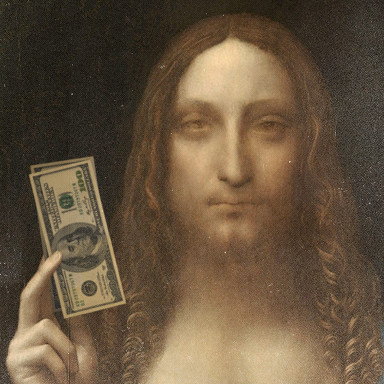

Почему даже самая дорогая картина в мире может оказаться подделкой

В 2017 году на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 470 миллионов долларов была продана картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Это крупнейшая сумма, вырученная за произведение искусства за всю историю торгов. Щедрым покупателям оказался наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Продажа сопровождалась громкой информационной кампанией, но в следующие годы «Спаситель мира» исчез из поля зрения публики. Ходят слухи, что бин Салман намеренно держит шедевр на роскошной яхте, а не выставляет в музее или галерее, поскольку понял: его одурачили.

За настоящую работу Леонардо «Спасителя мира» приняли эксперты лондонской Национальной галереи, а также Лувра. Но дьявол, как всегда, в деталях. Если британцы от своих слов никогда не отказывались, то французы сначала опубликовали буклет, посвященный атрибуции «Спасителя», а потом моментально изъяли его из продажи. Кроме того, картина не появилась на парижской выставке да Винчи, как планировалось. Ходили слухи, что саудовский принц обиделся на музейщиков за то, что те не захотели экспонировать «Спасителя мира» рядом с «Моной Лизой». Позднее в фильме 2021 года «Спаситель на продажу» прозвучала версия от двух анонимных источников из Министерства культуры Франции, что Лувр не признал картину «стопроцентным Леонардо». Если верить их данным, музей посчитал, что да Винчи приложил руку к «Спасителю мира», но по большей части это работа его учеников. Официальных заявлений на этот счет не последовало.

Удар по подлинности «Спасителя мира» нанес и Пушкинский музей. В 2018 году искусствовед Бен Льюис, работавший над книгой «Последний Леонардо», обратил внимание на картину с изображением Христа из московской экспозиции. Одно время работу считали подлинником да Винчи, но позднее авторство «передали» ученику гения Джампетрино. На обороте экспоната нашлось клеймо «CR». Такие печати ставили в коллекции живописи английского короля Карла I. А значит, в истории московского «Спасителя» может быть «британский след». Ранее Национальная галерея и Christie’s выдвигали версию, что «Спаситель мира» принадлежал Карлу I, но был продан людьми Оливера Кромвеля после казни правителя. В старинной описи нет конкретного названия картины, но в качестве автора указан Леонардо. Как насчет клейма? Британские исследователи уверяли, что оно стерлось от времени. После обнаружения «Спасителя» в Москве экспертиза Национальной галереи в очередной раз подверглась критике. Ведь получается, что происхождение полотна да Винчи еще более туманно, чем казалось раньше.

Над атрибуцией «Спасителя мира» «думал» также искусственный интеллект. Согласно экспертизе, проведенной Стивеном и Андреа Франк, Леонардо участвовал в создании картины, но над ней работали и другие живописцы — по всей видимости, его ученики. Некоторые современные исследователи считают, что именно за ИИ будущее аутентификации искусства. С его помощью недавно также проводилась экспертиза «Лютниста» Караваджо. Живые люди посчитали картину подделкой, ИИ — подлинником, но многих искусствоведов данные не убедили. Софья Багдасарова также считает, что рано делать выводы об эффективности подобных методов. «Пока это игрушки и повод для кликбейта», — объясняет она.

На данный момент вопрос об аутентичности «Спасителя мира» остается, извините за каламбур, под вопросом. А пока рекомендуем пошарить под матрасом бабушки — вдруг там завалялась неизвестная человечеству работа Леонардо или хотя бы Малевича.