Смерти нет

У Демьяна Херста есть всем известная работа — та самая, где он заформалинил четырехметровую акулу в аквариуме. Но нам интересно не само произведение, а ее название: «Физическая невозможность смерти в сознании живущего». Это не просто формула работы, оправдывающая то, что видит шокированный зритель, а еще и название кандидатской художника.

Работа спорная, а вот название для разговора о смерти в искусстве очень подходящее. Оно очень эпикурейское, ведь античный философ именно так и рассуждал: «Не бойся смерти: пока ты жив — её нет, когда она придёт, тебя не будет». А еще он говорил, что мысли о смерти ведут к неврозам. Так что срочно бросьте читать эту статью и ложитесь спать! Хотя… хотя впереди я планировала накормить вас очень оптимистичным взглядом культуролога на самую пессимистичную тему в мире.

Неудивительно, что античное искусство почти не изображало смерть — разве что в момент битвы. Зато они любили оформлять погребальные урны так, чтобы выглядели точь-в-точь как кубки или сосуды для вина, из которых они же пили и рассуждали о вечном: там изображались и путешествие в подземный мир, и погребальный обряд. Согласитесь — есть нечто оптимистичное в том, чтобы использовать похожие сосуды для вина и похорон.

Смерть и сон

А вот древние египтяне и наши славянские предки сравнивали смерть со сном. Эдгар Аллан По писал: «Сон. Эти маленькие кусочки смерти. Как я их ненавижу». Вспоминается считалочка из самого страшного для миллениалов фильма «Кошмар на улице вязов» — как вы помните, там Крюгер тоже убивал именно во сне.

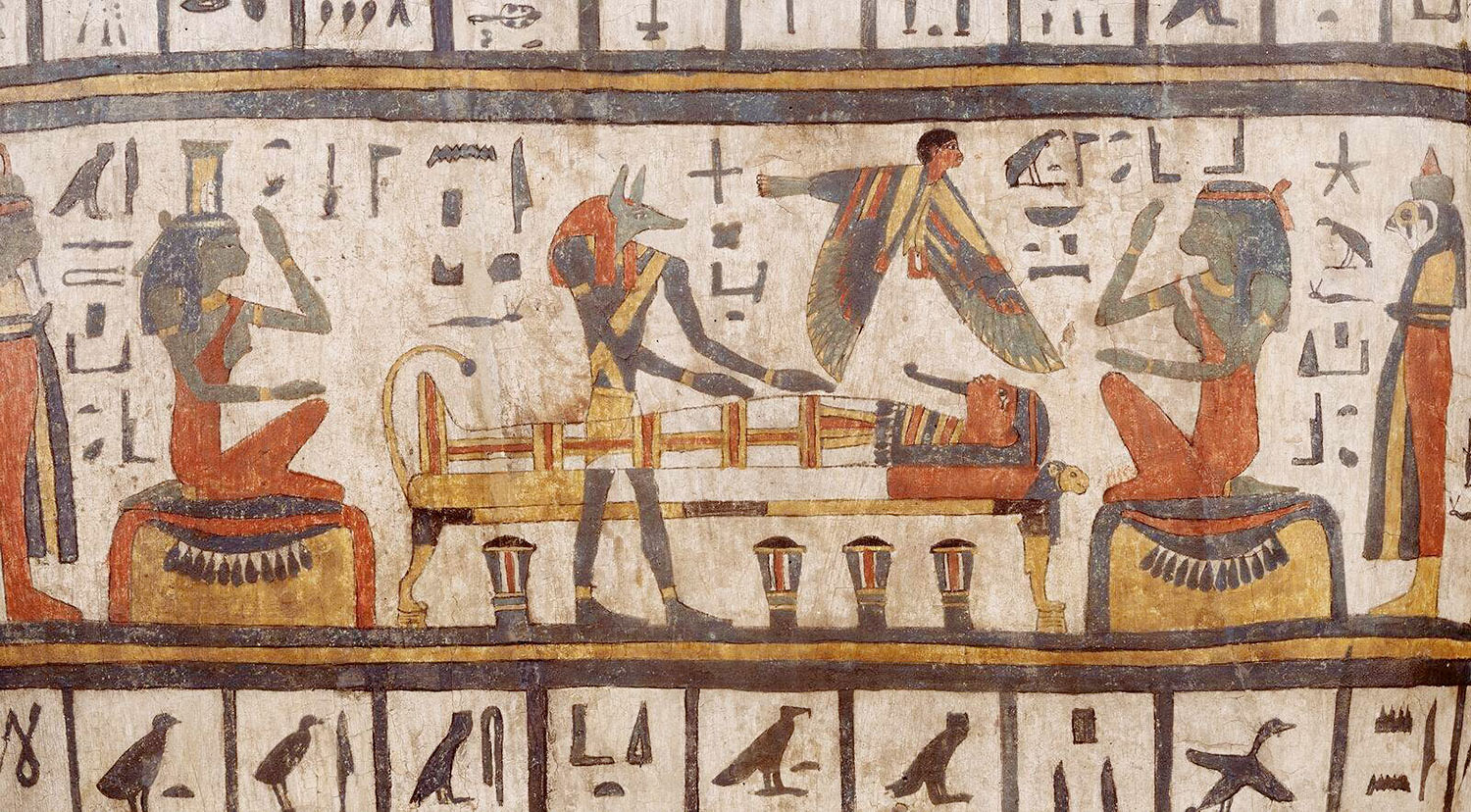

Мы боимся в основном неизвестности, так что, например, египтяне очень подробно объясняли себе смерть. Они верили: если все пройдет хорошо и на суде перо богини Маат перевесит твое сердце, не отягощенное грехами — ты будешь жить на полях Илау, а там все так же, как в земном царстве, только трава погуще, солнце поласковее и крокодилы добрее. Что говорить, у них даже солнце на ночь уходит в загробный мир, потому что сон и смерть похожи.

Подобное представление было и у древних греков. У Иоганна Генриха Фюссли есть картина «Сон и Смерть несут тело Сарпедона, погибшего в Троянской войне в Ликию». По легенде сон и смерть из этого мифа - близнецы!

А если послушать наши колыбельные, то «Не ложился на краю» и вся история про волчка, скорее всего тоже зацветут новыми красками. Ведь это отголоски так называемых смертных колыбельных, которыми часто укладывали спать наших прапрарпра бабушек и дедушек, особенно в деревнях. Вот вам прелестная колыбельная для малыша:

Бай да бай,

Поскорее помирай!

Помри поскорее!

Буде хоронить веселее

С села повезем

Да святых запоем,

Захороним, загребем,

Да с могилы прочь уйдем.

Спи, вороти —

Мне недосуг!

Сегодня усни,

А завтра помри!

На погост повезут,

Вечну память пропоют,

К сырой земле предадут.

Колыбельные с пожеланием смерти пели вплоть до конца ХХ века в деревнях по всей России — разве что на юге страны таких текстов зафиксировано не было. Некоторые, конечно, считали, что это просто безграмотные крестьяне запугивают детей. Но большинство ученых фольклористов склоняются к тому, что это история про заклинание смерти — как с именами, которые знали только очень близкие, а слабенького ребенка могли запросто назвать Кабысдох, прикрыв его таким образом от злых сил.

Архаичное понимание смерти как сна мы можем найти почти у всех народов — особенно в древних культурах. Эту мысль очень хорошо подхватывает транспарант современного художника из Питера Саши Браулова, который гласит: «Жизнь проспала смерть». Он сделал ее для фестиваля «Лето на заводе» в г. Сысерть в 2024 году. Темой феста была смерть — на ней я и читала лекцию, на основе которой написана эта статья.

Смерть и смех

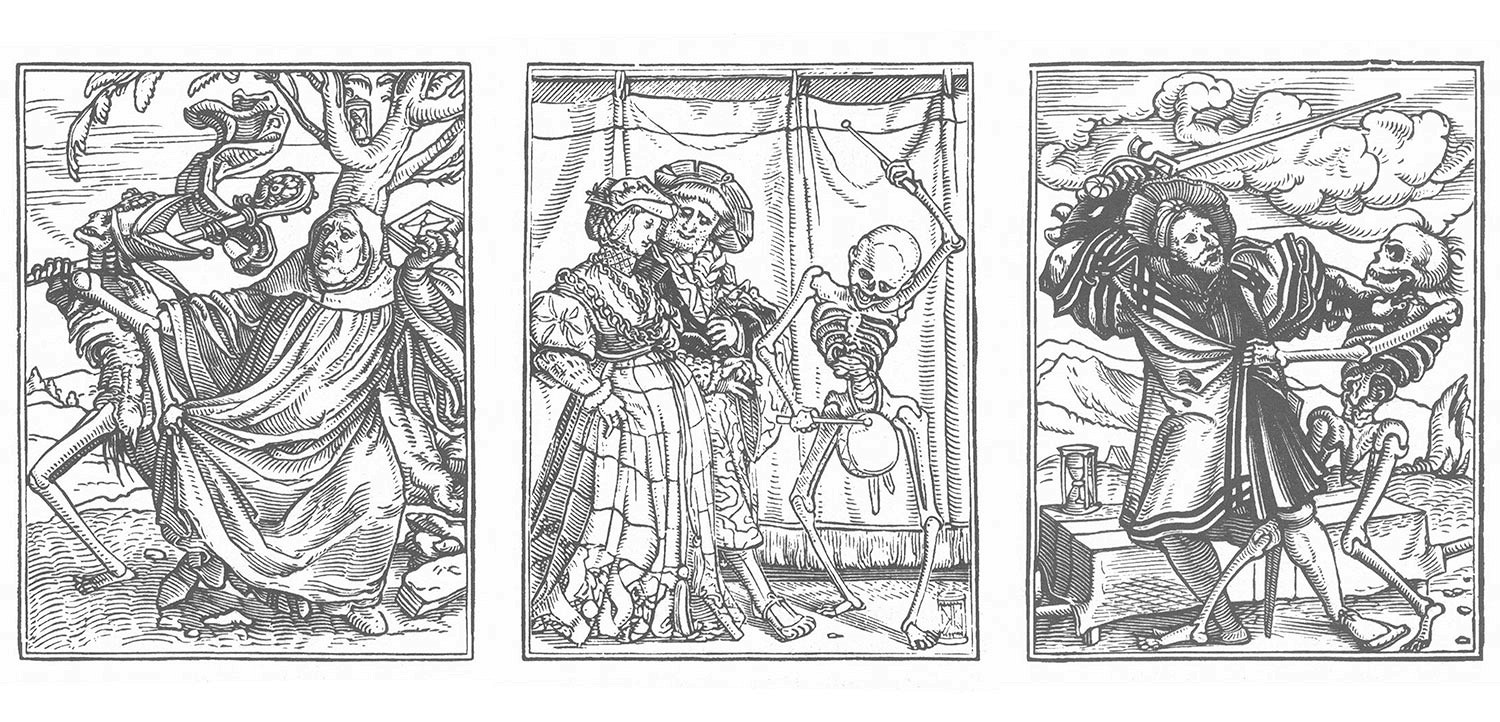

В средние века была очень популярен сюжет «Пляски смерти» — думаю, повсеместная эпидемия чумы сыграла тут не малую роль. Смерть в этой культурной традиции уравнивала всех: бедняка, короля, женщин, мужчин. Началась эта традиция еще в конце 14 века, и расцвела в работах Гольбейна в 16, а потом и в эпоху Романтизма в 19 веке.

Мне очень нравится, как «пляска смерти» показана в музыке. Например, в прекрасном вокальном цикле Модеста Мусоргского «Песни и пляски смерти» смерть каждому поет свое: ребенку — колыбельную, молодой девушке — серенаду. А в симфонической поэме Камиля Сен-Санса «Dance Macabre» по романтической музыкальной традиции можно услышать и стук костей, и крик петуха, после которого дикая пляска завершается.

В русской же площадной культуре смерти смеялись в лицо — в прямом смысле слова. Очень распространены сюжеты про Петрушку или Солдата, который борется со смертью, хитро обманывает и подсмеивается над ней — но в итоге она все равно забирает его к себе. Как писал об этом нобелевский лауреат Рабиндранат Тагор: «Жизнь в ее целом никогда не принимает смерти всерьез. Она смеется, пляшет и играет, она строит, собирает и любит перед лицом смерти».

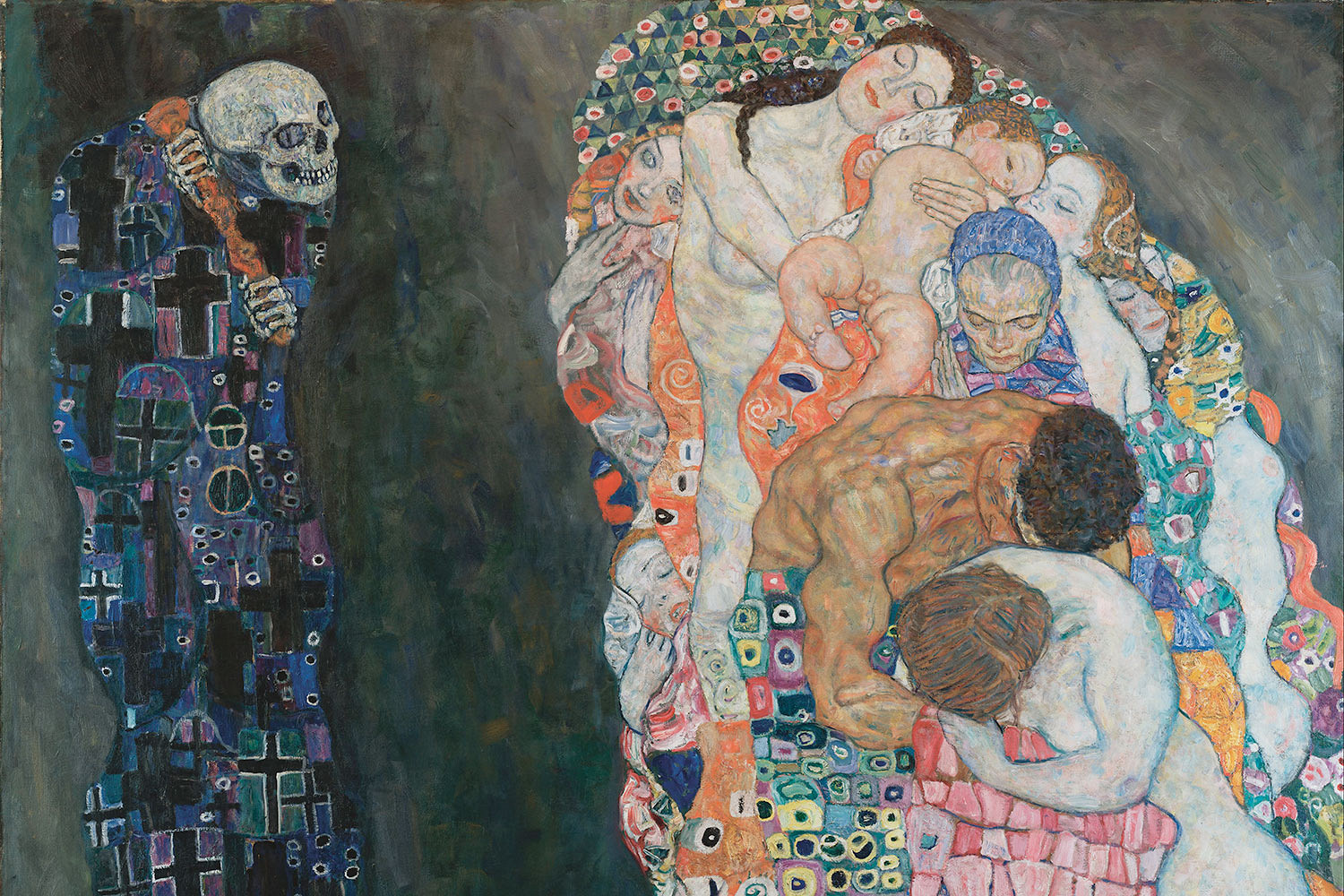

Смерть и секс

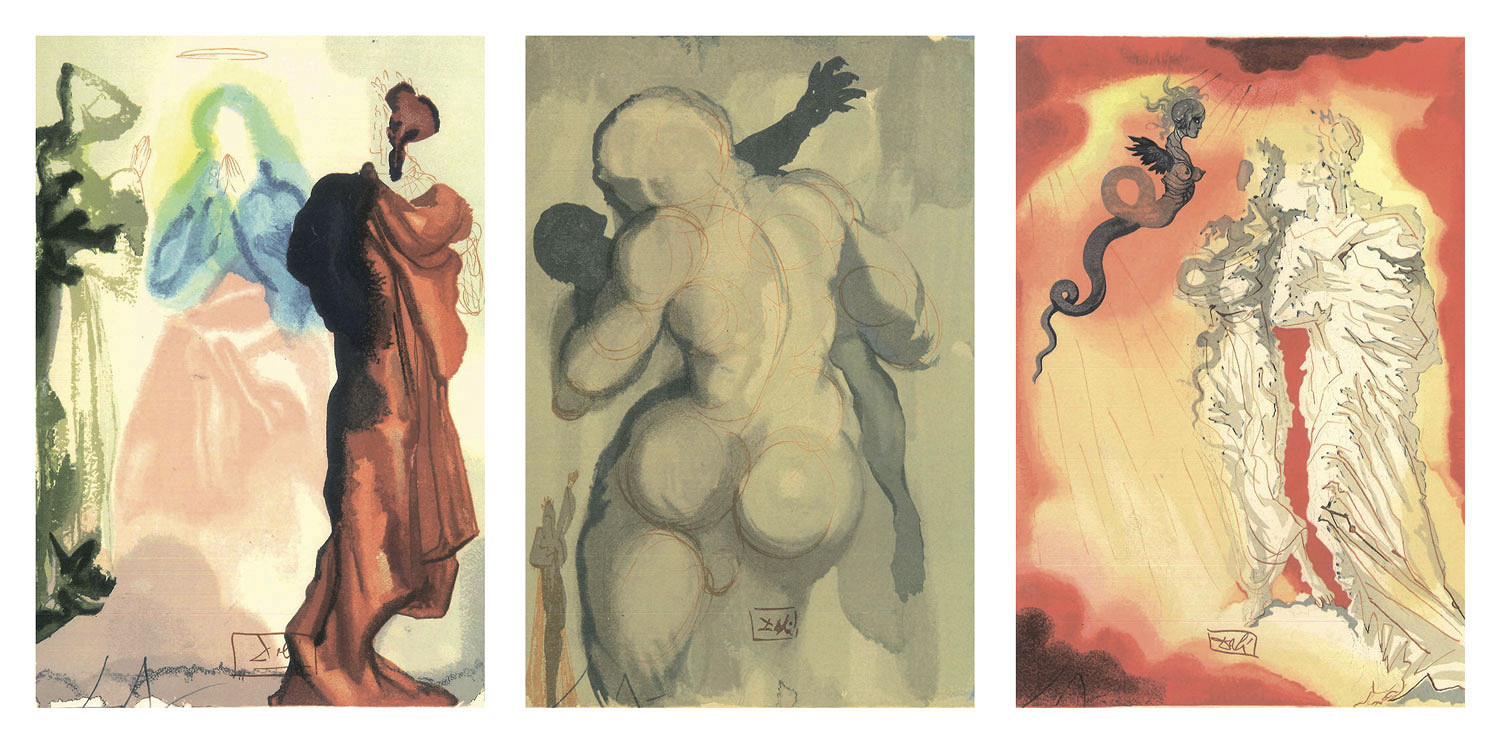

Еще Зигмунд Фрейд говаривал, что Эрос и Танатос составляют базу для всех нас. Эрос — влечение к жизни, Танатос — тяга к разрушению, к смерти. С этой позиции можно рассматривать все в культуре, и особенно хорошо в эту концепцию ложатся истории про болезненную любовь вроде «Тристана и Изольды» или «Ромео и Джульетты». Но самым показательным будет миф про Орфея, который ради этого желания спускается в царство мертвых —а вслед за ним туда отправился и Данте за своей Беатриче.

Смерть — часть жизни

Начав с нашего современника Херста и его мертвой акулы, я хочу закончить прекрасным нижегородским современным художником Артемом Филатовым. В одном интервью мне он говорил, что мортальность — важная для каждого из нас тема и свою миссию как художника он, в частности, видит в том, чтобы облегчить нам восприятие смерти.

Такова работа «Сад им.», которая находится в получасе езды от Нижнего, в нижегородском крематории. По сути это сад, в котором посажено сто дваддцать видов растений. На сайте проекта namegarden.ru каждый может посадить сосны или голубику в память об ушедшем близком. Большая часть растений в саду живет всего несколькко лет: идея в том, что через их короткую жизнь нам гораздо проще осознать, что смерть - это часть жизни.

Тема «мозговых» отношений к смерти и индустрии смерти здесь раскрыта еще с помощью музыки. Бесконечно повторяющийся хорал сочинили Алексей Корси (он написал либретто с называнием органов человека) и композитор Евгения Вороновская, исполнила его оперная певица Зоя Петрова.