В ходе Пелопоннесской войны, случившейся в V веке до нашей эры, Афины потерпели множество поражений, но одно из самых унизительных — при Сиракузах, городке на берегу Сицилии. Превосходящие силы греков два года осаждали эллинскую колонию, однако в итоге были наголову разгромлены. Добычей Сиракуз стали в том числе тысячи пленных афинян. Многих продали в рабство, поставив на лоб клеймо в виде лошади, другие отправились в каменоломни, где почти неизбежно погибали — от нагрузок, от болезней, от скверной и недостаточной пищи. Но некоторых, как писал Плутарх, спас Еврипид. Сицилийцы ценили этого драматурга, и пленный, способный процитировать что-нибудь из «Медеи» или «Электры», мог рассчитывать на дополнительный паек, немного воды, а может, даже и свободу. Эта крошечная и невероятная деталь из «Сравнительных жизнеописаний» и стала основой для одного из лучших дебютных романов последних лет.

Болезнь забрала у сицилийца Гелона маленького сына, убитая горем жена сбежала, и теперь он переживает травму по-своему. Взяв в напарники обалдуя-приятеля Лампона, он отправляется на каменоломни, выискивая там оголодавших афинян, готовых за вино и сыр разыграть для него полноценную постановку «Медеи». Попытка заняться арт-терапией быстро перерастает во что-то большее. Сицилийские детишки, которые играют с костями на полях вчерашней войны, становятся помощниками режиссеров; где-то отыскивается музыкант; в местной мастерской уже сооружают маски и нехитрые декорации. И самое главное, у постановки появляется продюсер, готовый вкладывать немыслимые деньги в культурные инициативы, — загадочный тип родом с Оловянных островов, где всегда идет дождь.

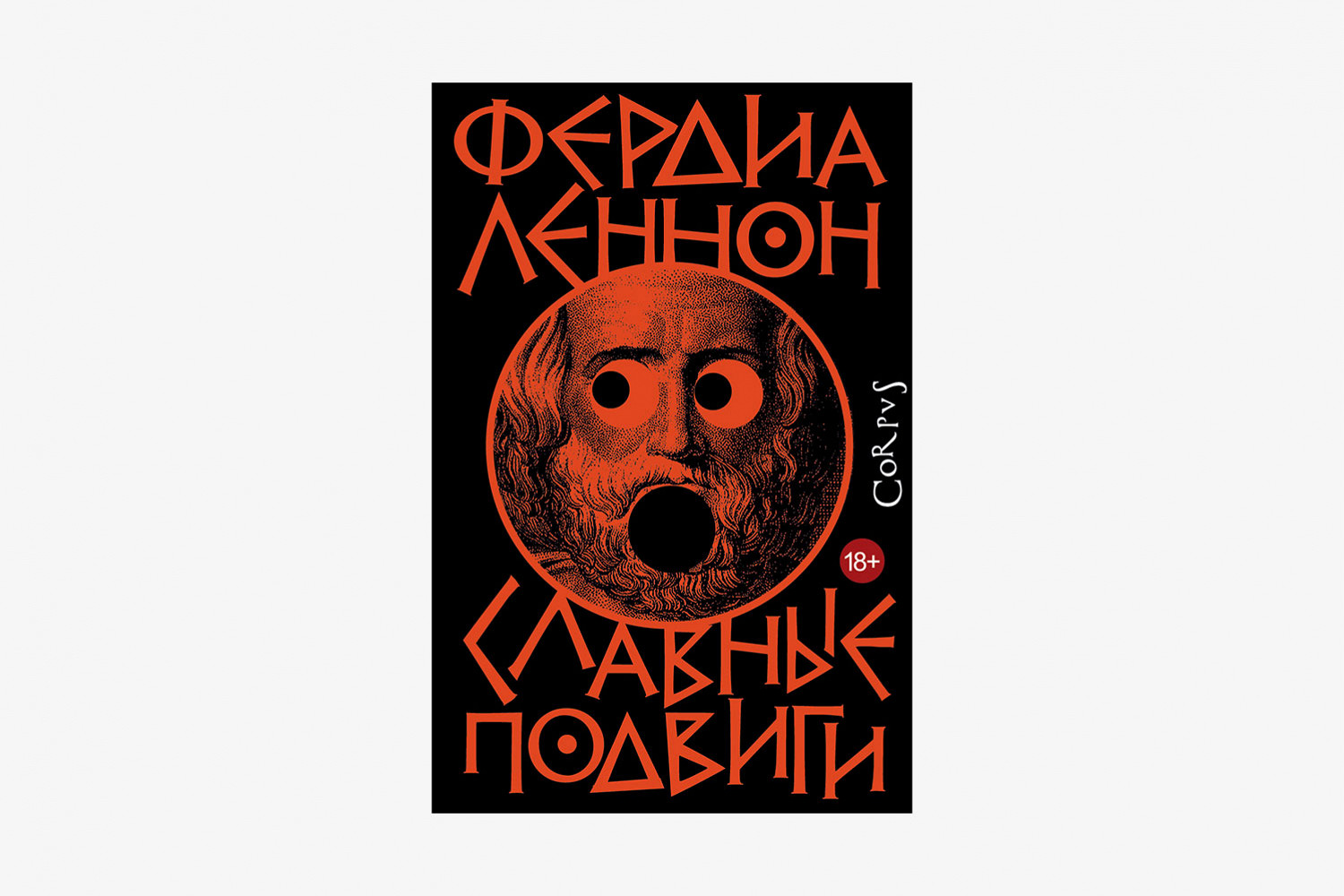

Оловянными греки называли Британские острова, Касситериды. Оттуда же родом и молодой ирландский писатель Фердиа Леннон. Свой первый роман он посвятил истории о том, способно ли искусство излечивать душевные раны, которые люди наносят себе и друг другу. Обращаясь к античной истории, Леннон делает ее ближе нам благодаря языку. Его герои мыслят как древние сицилийцы, но говорят как современные ирландцы — смелое решение, которое разом дарит тексту игривую театральную отстраненность и делает его очень настоящим. При желании можно провести параллели: сиракузцы испытывают к афинянам смесь лютой ненависти и искреннего уважения, наверняка похожую на сложные чувства ирландцев к соседям-англичанам. Но, вдохновляясь этой эмоциональной правдой, Леннон пишет историю, которая не сводится к прямой аллегории.

«Доброе утро, мальчики. Уверен, вы все знаете, чем мы тут занимались. Так вот, день настал. Через пару часов здесь будет самый цвет сиракузского общества. Они придут отдать дань единственному хорошему, что породили Афины, Еврипиду. — Я подмигиваю. — Будете вести себя хорошо, может, получите бухла да перекусить, как все закончится. Но если что‑то сделаете, чтобы помешать, то, как говорил великий Гомер, я вам череп проломлю».

За одним плечом у автора «Славных подвигов» возвышается Еврипид, в чьих пьесах многие исследователи видят первые ростки будущего жанра трагикомедии, а из-за другого выглядывает Мартин МакДона, который довел этот жанр до подлинного величия. Леннон тоже перемежает трагические элементы с иронией, как Лампон — на протяжении большей части книги он остается нашим рассказчиком — прячет за почти скоморошьей легкомысленностью воспоминания о войне. Воспоминания, где нет места никаким славным подвигам, только смерти, которую либо несешь ты, либо она настигает тебя. И эта ирония не смазывает горечь от неизбежной трагедии, а, напротив, делает ее более выпуклой, настоящей, безапелляционной.

Любое искусство, особенно театр, рассчитанный на живое исполнение перед большим числом зрителей, работает на эмпатии. Способность человека сопереживать эмоциям других людей часто считают положительным качеством, но на деле это лишь механизм, который может толкать на прекрасные поступки или чудовищные преступления. Эмпатия позволяет увидеть человека в том, кого ты считаешь врагом, но она же становится катализатором конфликта, стоит вспомнить — или вообразить — боль, причиненную этим человеком. Поэтому, когда дело доходит до демонстрации пьес Еврипида, героям приходится узнать: искусство может объединить зрителей в общем переживании, но не в силах предсказать, куда они эту новую эмоцию направят, особенно если речь идет о людях, пережеванных долгой изнурительной войной.

Но, хотя на вопрос «Может ли искусство спасти человечество?» роман отвечает в лучшем случае пожиманием плеч, в этом нет ни цинизма, ни бессилия. С первых до последних страницы романа Лампону всюду видятся крысы, которые становятся для него воплощением всего, «что в этом мире не так. Все, что разрушается, и та часть тебя, которая хочет, чтобы разрушалось. Они — афиняне, сжигающие Гиккары, и сиракузяне, швыряющие афинян в карьер». И противостоять этой силе разрушения можем только «мы, когда стараемся, мы, когда строим всякое, и поем песни, и готовим, это поцелуи и байки у костра зимой, это когда мы поступаем по совести». Поэтому люди и продолжают обращаться к искусству в самые страшные моменты: в сиракузских рудниках, в Варшавском гетто, в осажденном Сараеве, на руинах Газы, в лагерях для интернированных японцев, всюду, где невозможным кажется не только искусство, но и жизнь. И если иногда — пусть и совсем нечасто — искусству удается спасти хотя бы единственную жизнь из тысячи, оно стоит того. Это и есть самый славный подвиг, о котором необходимо писать книги.