Российские музейщики увлеклись искусством с откровенно нордическим характером. Сначала Пушкинский объявил, что прощается с летом выставкой «Курс на Север». Подтянулась и Третьяковка, анонсировавшая проект «Арктика. Полюс цвета» (старт в середине декабря). Обе экспозиции обращаются к художественному осмыслению холодных широт. В Пушкинском уверяют: культурные институции не сговаривались — просто пришло время изучить и эту тему.

Кураторы выставки «Курс на Север» Александра Данилова и Анна Чернышева обращают внимание на то, что не претендуют на фундаментальное исследование. Никто и не пытался показать морозную живопись и скульптуру во всем многообразии. Скорее, в залах музея собрали визуальные свидетельства путешествий, не ограничивая себя временными и географическими рамками.

Куратор выставки «Курс на Север»

«Писатель Юрий Казаков как‑то сказал, что, если вы поедете на Север, он вас уже не отпустит. Будет манить то явно, то скрыто, начнет сниться, поэтому расстаться не получится. Наверное, это чувство испытывает любой человек, который хоть раз там побывал. Север — совершенно магическая территория с удивительной историей, уникальной культурой, фантастической природой. Мы постарались показать разнообразие тем, притягательных моментов, открытий, совершенных людьми разных поколений и в Арктике, и в Гренландии, и на Дальнем Востоке».

Как «Серовин и Коров» узнали, что за Архангельском мир не заканчивается

В «северной» экспозиции Пушкинского сложно пройти мимо небольшого, но запоминающегося пейзажа Серова «Приморские суда в Архангельске». Это одно из множества свидетельств грандиозного путешествия, вошедшего во все энциклопедии по русскому искусству.

Валентин Серов и Константин Коровин везде появлялись вместе, из‑за чего меценат Савва Мамонтов даже прозвал друзей-художников Серовин и Коров. Летом 1894 года Мамонтов предложил проспонсировать приятелям двухмесячную поездку к Белому морю. Ранее предприниматель и сам съездил на Север, получил яркие эстетические впечатления и подумал, что молодым талантам полезно увидеть совершенно другую природу. К тому же Коровин работал над проектом павильона «Крайний Север» для нижегородской выставки и нуждался во вдохновении.

Подробные описания путешествия сохранились в мемуарах Коровина. Например, посмотрев на карту, друзья обнаружили, что дальше Архангельска ничего нет — белое пятно. Прибыв в северный порт, им все же удалось узнать, что там дальше, сев на пароход в Мурманск.

«Серовин и Коров» привезли домой десятки картин и сотни набросков. А еще заразили Севером коллег — вооружившись кистями и холстами, художники отправились по тому же маршруту. Некоторые их работы украшают сегодняшнюю выставку в Пушкинском.

Как американец Рокуэлл Кент влюбился в Гренландию, но подарил пейзажи СССР

Рокуэлл Кент. Собаки во фиорде Кангердлуарссук, 1932–1933

Рокуэлл Кент. Прибытие почты, 1935–1941

Рокуэлл Кент. Возвращение охотников. Северная Гренландия, 1933

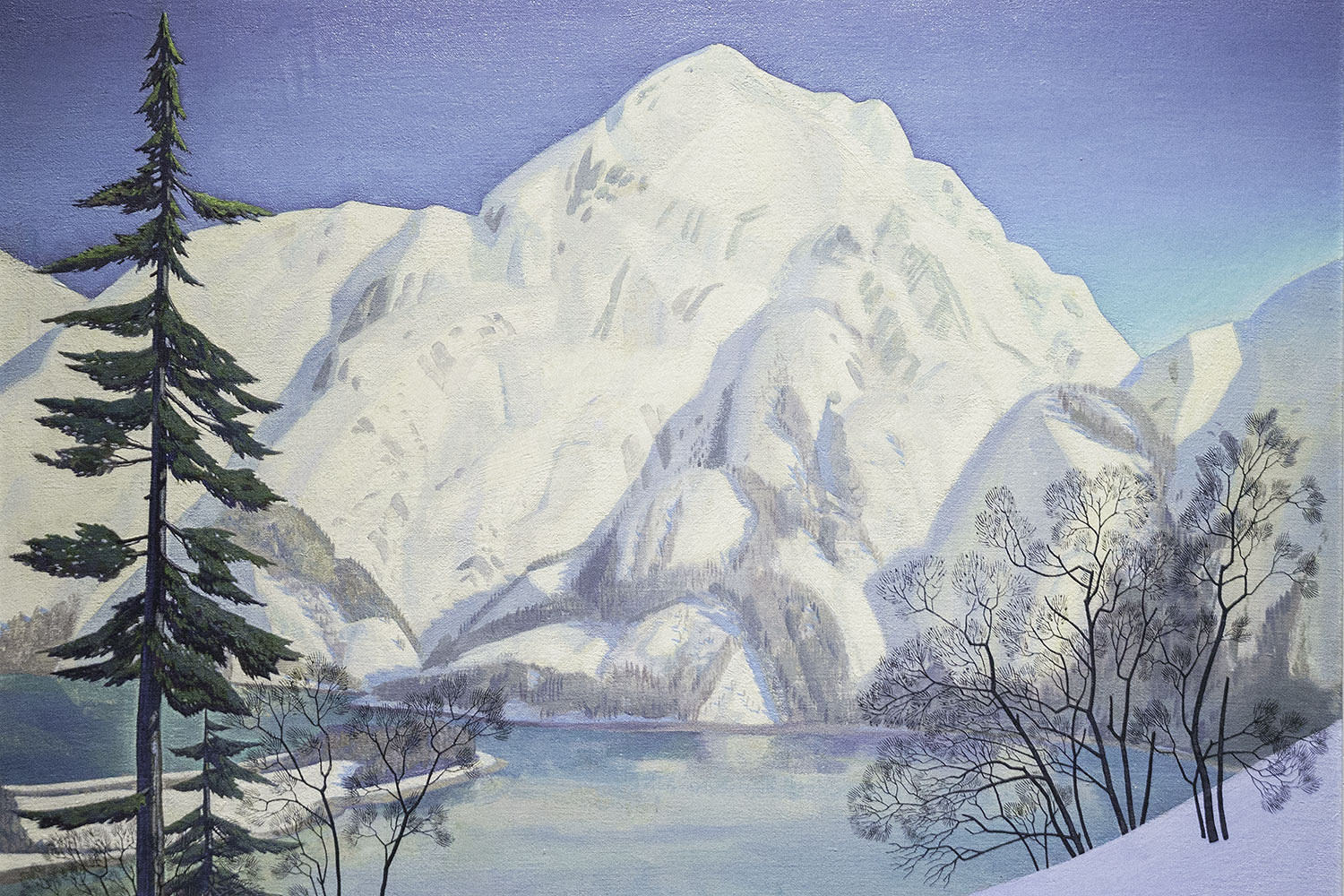

Звездой экспозиции оказывается несколько подзабытый в последние годы американец Рокуэлл Кент. Живописец с индивидуальным стилем, в котором реализм сочетался с романтизмом и символизмом, был известен на родине, но плохо вписывался в арт-рынок середины XX века. В послевоенные годы абстрактная живопись, а затем и поп-арт котировались куда выше.

И все же знамениты северные пейзажи Кента. Он писал Аляску, Ньюфаундленд, а когда в 1929-м побывал в Гренландии, влюбился c первого взгляда в остров. В следующие поездки художник оставался в Гренландии минимум на год и бесконечно рисовал окружающие заснеженные ландшафты — на его полотнах будто женятся туманные горные виды Каспара Давида Фридриха и мистицизм Николая Рериха.

Кент был активным социалистом, за что его очень любили советские власти. В шестидесятые художник даже умудрился получить Ленинскую премию. В конце концов огромную коллекцию своих работ Рокуэлл Кент подарил СССР. Сегодня большая ее часть хранится в Пушкинском музее и впервые за долгие годы выставляется.

Как художники спасали ледокол

Официальное советское искусство требовало героических образов, поэтому персонажами картин регулярно становились метростроевцы, летчики, спортсмены-чемпионы, а иногда и художники, совершившие какой-никакой, но подвиг.

В 1932 году романтично настроенные молодые графики и живописцы присоединились к экспедиции полярника Отто Шмидта. В их числе были Лев Канторович, позднее ставший театральным художником, а также Федор Решетников, знакомый каждому школьнику по картине «Опять двойка». Первому пришлось работать на ледоколе «Сибиряков» простым матросом, второму — библиотекарем.

По ходу плавания случилось ЧП: корабль потерял винт и застрял во льдах.

Канторович позднее отразил этот момент в иллюстрациях к книге «Поход „Сибирякова“», посвященной плаванию. Правда, читатели не знали, что персонажи на картинках — известные в Советском Союзе живописцы.

Еще больше неожиданных историй о похождениях деятелей искусства можно узнать в Пушкинском музее. Выставка «Курс на Север» открыта до 12 октября.