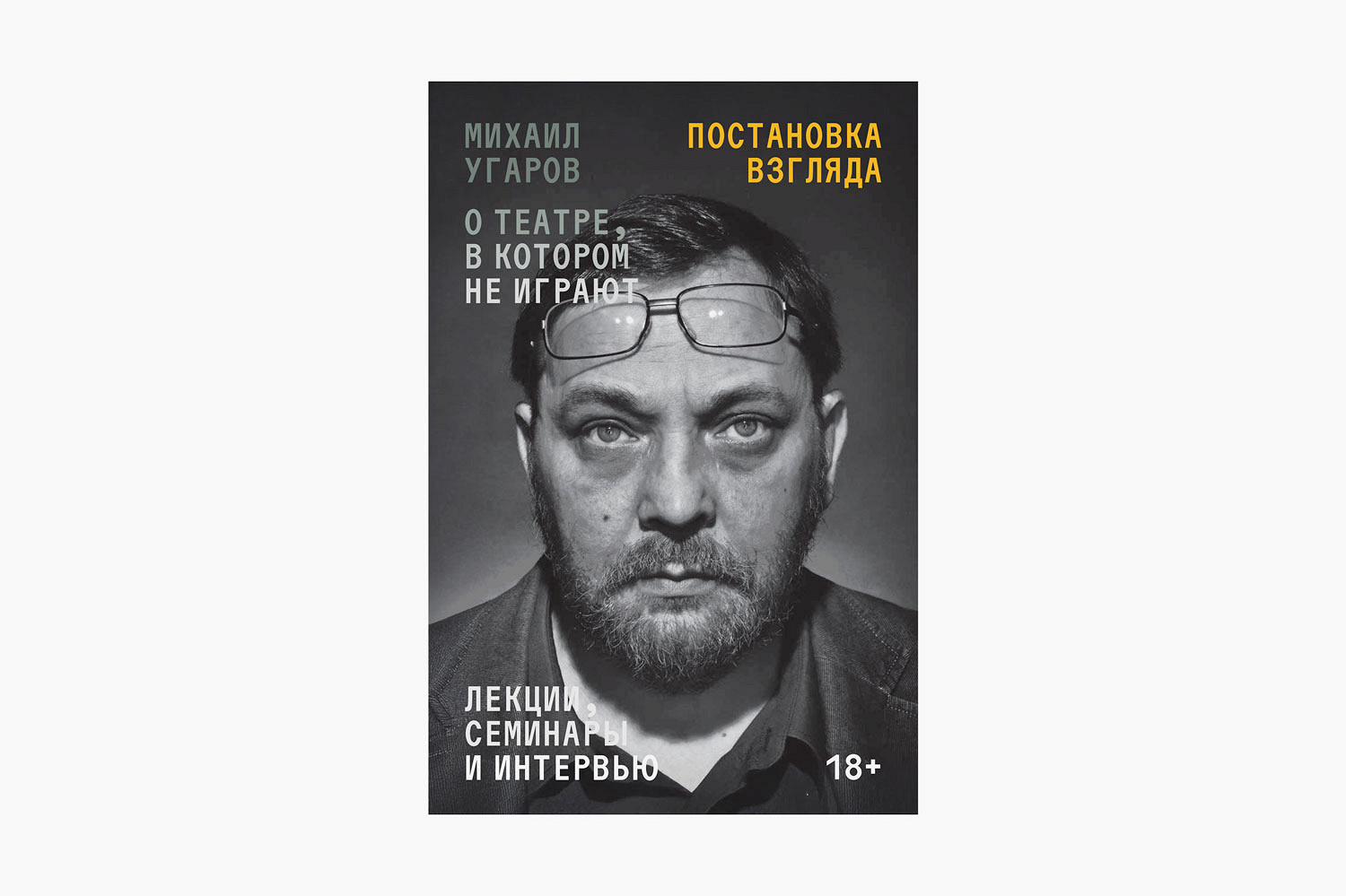

«Постановка взгляда» Михаила Угарова

В 2018 году не стало Михаила Угарова и Елены Греминой — создателей «Театра.doc», режиссеров и драматургов, которые перепрошили театральную действительность. В 2000-е они придумали, какой должна быть драматургия в новой реальности, и собрали вокруг себя талантливых авторов, режиссеров, актеров, теоретиков. «Театр.doc» в Трехпрудном переулке начал аккумулировать основные театральные ресурсы и щедро делиться кадрами и идеями с коллегами со всей страны. Так Угаров стал не только фиксировать и осмыслять реальность, но и создавать ее.

«Постановка взгляда» — это сборник лекций и семинаров Михаила Угарова в Creative Writing School и в Школе документального кино и театра Марины Разбежкиной. Полезны они будут далеко не только тем, кто профессионально занимается документалистикой, но и тем, кто просто хотел бы быть внимательнее к жизни вокруг.

Его знаменитый термин «ноль-позиция» — необходимая для документалиста безоценочность и отказ от всех предубеждений и собственного бэкграунда — это способ не только профессионального отражения реальности, но и высокоуровневого принятия другого. В книге собрано огромное количество упражнений, которые выполняют студенты под присмотром Угарова, — и каждое сопровождается развернутыми комментариями и историями из личного опыта.

Книгу открывает предисловие театрального критика Елены Ковальской, много лет проработавшей бок о бок с Греминой и Угаровым и строившей вместе с ними фестиваль драматургии «Любимовка». Ковальская — первоклассный теоретик и плоть от плоти «Театра, в котором не играют» (главный слоган «Театра.doc»), потому она точно формулирует значение фигуры Михаила Угарова для культурного ландшафта начала века и восстанавливает всю хронологию его профессионального пути.

«Скажу страшную вещь. Профессионализм — это не самое трудное в нашей профессии. Он набирается практикой, техникой. Бросят вас снять три фильма — и вы наберете профессию. Тогда чему учить? Мы с Разбежкиной договорились, что занимаемся постановкой взгляда. Что это такое? Мы занимаемся реальностью. Как и фестиваль „Кинотеатр.doc“. У него есть подзаголовок „Действительное кино“. Действительность. Это очень сложное понятие. Словами „действительность“, „реальность“ можно манипулировать как хочешь. Потому что реальностей много, версий реальности — кому какая выгодна, тот такую и использует. Вы прекрасно знаете, какую реальность нам дает телевизор: обратную реальность. Власти дают свою реальность, эти дают свою реальность, эти — свою. Человек запутывается в этих версиях реальности. Существует и такая точка зрения. Я занимаюсь „новой драмой“, которая тоже занимается реальностью. Сейчас я был на фестивале в Красноярске, и красноярские зрители говорят: „Мы не хотим видеть в театре то, что вокруг нас, мы это видим каждый день“. Наверняка вы сталкивались с этой точкой зрения. Если разобраться, это крупная ложь. Потому что люди, которые считают, что они каждый день это видят, на самом деле ничего не видят. И тут серьезная проблема. Вот самый обычный человек на улице: он смотрит — и не видит, он слушает — и не слышит. Понятно, что это психологическая защита».

«Новый курс. Разговоры с самим собой» Дмитрия Крымова

Первая книга диптиха — «Курс. Разговоры со студентами» — документировала семинары Крымова и его курс сценографов в ГИТИСе во время пандемии. Это была методология крупнейшего режиссера наших дней, сформулированная талантливейшим художником (то есть им же). Мысли Крымова — сплошь образы, цепляющиеся друг за друга, за нашу память и мировую историю культуры. Вместе со студентами он погружается в миры Гоголя, Пушкина, Хармса, Булгакова, Толстого, ищет точки их уязвимости, нежности, странности и выстраивает сценические образы.

Продолжение, «Новый курс», — книга замыслов всех спектаклей Крымова. Это те режиссерские записи, которые предшествовали созданию легендарного «Opus №7», «Тарарабумбии», «Сережи» или «Костика», а также всех постановок, сделанных после отъезда в 2022 году, и тех, которые пока еще не воплощены.

На наших глазах Крымов придумывает, как будут протыкать огромным орденом Ленина грудь Шостаковича в «Opus №7», как потащат дерево по залу и начнут поливать зрителей из фонтана в «Как вам это понравится», как по сцене проедет вагон с устрицами, из которого появится гигантская кукла умершего Чехова в «Тарарабумбии». Крымов не занимается разбором конкретных пьес — он сплавляет судьбы авторов с сюжетами их произведений и с собственными фантазиями и дает нам подглядеть, как процесс этого сплава происходит.

Книга Дмитрия Крымова — это мечта режиссера о будущем театре, замешанная на порциях отчаянного безрассудства и тоски. Одна половина этой мечты уже лежит в нашем призрачном прошлом, другая — в негарантированном, но очень желанном будущем.

«У нас в театре этого нет. Нет. „А надо ведь делать то, чего не делают другие?“ — подумал я. Последним доводом был такой: если бы я узнал, что Бутусов вывел своих родственников в спектакле, я бы подумал, что он меня обыграл. Что он осмелился (именно осмелился) делать театр из своих кишок.

Театрализовать свои кишки. Вот. А форма? Форма придет.

И все-таки надо сообразить, что говорить журналистам, чтобы не мямлить: мама, папа… Это не про них. Не только и даже не столько про них.

Это про то, что мир един. Все связано со всем, тронешь случайно одно, зашевелится другое, вроде и не связанное с этим „одним“.

Где в этом муравейнике главное, а где — нет, трудно разобрать, иногда неглавное такое ароматное и так въелось в память, в обоняние, что находится на месте главном… Почему? И что это значит? А значит то, что все имеет равное значение, все перепутано и все связано. И мама, и папа, и наше кресло, и Нонна Скегина, и мой недоделанный спектакль, и… И все крутится, как в смерче, и не распадается, так как внутренние связи держат малейшую пыль. Это облако жизни. Это и есть жизнь. И глупость, и смех, и стыд, и любовь, и сочувствие, и страх, и нежность, и еще раз глупость. И еще раз глупость. Все это есть жизнь. Мусор жизни. И за какой-нибудь сломанный стул можно вытянуть свою бабушку и могилу отца. Ход мысли, перескоки, „глупости“, создающие мир».

О будущем спектакле «Все тут», премьера которого состоялась в 2020 году в театре «Школа современной пьесы»

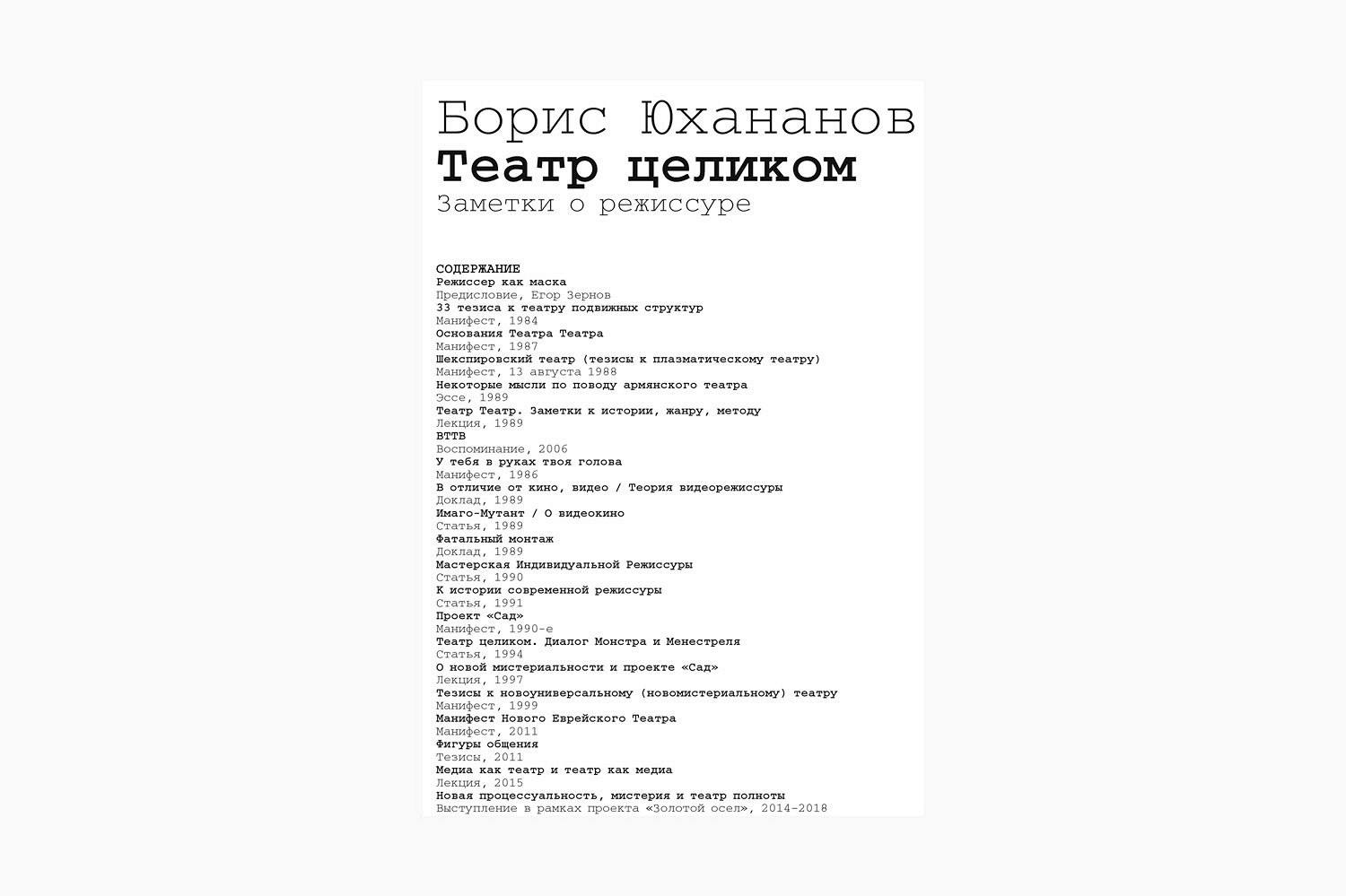

«Театр целиком. Заметки о режиссуре» Бориса Юхананова

В августе 2025 года не стало великого Черного Лиса, Стойкого принца и Старого Ворона нашего театра. Борис Юхананов — главный театральный мыслитель, философ, загадочный демиург наших дней, который смог воплотить, казалось, несбыточную мечту об экспериментальной высокотехнологичной площадке в центре Москвы.

Наряду с работами Юхананова здесь шли спектакли ведущих мировых экспериментаторов — Ромео Кастеллуччи или Хайнера Гёббельса, сюда приезжали постановки Кэти Митчелл и Теодороса Терзопулоса.

В 1980-е годы он, ученик Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева, апробировал и создавал в СССР собственные методы постдраматического театра, основные принципы которого немецкий теоретик Ханс Тис Леман сформулирует только в конце 1990-х, а переведен его труд в России будет и вовсе в 2013 году.

В книге собран основной массив теории Бориса Юхананова, наработанный им за жизнь. Начинается все с «Манифеста Театра Театра», созданного им в 1980-е, а заканчивается выступлениями в рамках проекта «Золотой осел», в которых он формулирует свои основные постулаты: «новая процессуальность», «театр полноты», «разомкнутое пространство работы» и прочие.

«За моим понятием „театр полноты“ на самом деле стоят очень серьезные вещи. Для того, чтобы перейти к тому уровню занятия театром, о котором я говорю, надо пережить театр в очень большой любви. Лишиться каких-либо амбиций, которые существуют на территории театра, нарциссизма и желания остаться в веках. Надо полюбить людей так, как их должен любить священник. Надо различить в людях что-то, что важнее, чем само по себе искусство. То есть надо перестать ставить работу выше человека. И есть множество других „надо“, которые должны быть не программой, а чувством жизни. Это должно быть такое чувство жизни, в котором не остыл, а, наоборот, обострился художественный темперамент. Тогда появится возможность встречаться с разными театрами, разными людьми, разными техниками».