Индустрии не нужна критика

«Когда я в 2010-е только начинал писать про кино, то получал, естественно, скромные гонорары. Но был знаком с критиками, которые жили, как говорится, на широкую ногу. Пределом мечтаний в те годы были публикации в „Искусстве кино“ и „Сеансе“ — в зависимости от города проживания, Москве или Санкт-Петербурге. Профессия кинокритика в середине 2010-х представлялась формой интеллектуального предпринимательства. Почти у каждого лайфстайл-медиа был отдел культуры, в котором штатные сотрудники освещали прокат, фестивали и кинопремии.

Создаешь качественные аналитические материалы — получаешь достойную оплату, попадаешь в штат издания или имеешь постоянные заказы от нескольких редакций. Твое имя со временем становится брендом, ведь ты работаешь на него так, чтобы оно впоследствии работало на тебя. Казалось, что профессия открывает широкие возможности для развития. Спустя десятилетие стало очевидно, что эти ожидания оказались иллюзорными.

Мало того что у кинокритиков не появилось (и вряд ли уже появится) какое-либо влияние — на прокат, цифровую среду, фестивали и так далее, — так еще сегодня индустрии просто не нужны ни критика, ни тексты, ни подкасты, ни видео. Любая рефлексия о кино- и индустриальных процессах сведена к нулю. Возможно, индустрия не готова к такой рефлексии через призму субъективного опыта, но ее необходимость очевидна.

Гонорарная сетка — это тайна

За прошедшие десять лет я занимал в медиа разные позиции. Был главредом собственного издания о кино, которое не взлетело из-за отсутствия финансирования. Развивал рубрики о фильмах и сериалах, которые, как правило, создавал с нуля, набрав пару десятков авторов, писавших по бартеру (денег не было, но все держались). Работал и работаю как внешний автор со многими изданиями: профильными, поп-культурными, глянцевыми и брендовыми.

За это время были разные требования и запросы, а также степень въедливости редактора в текст, но один непреложный пункт присутствовал везде. Первое правило: никому не говори о гонораре. В некоторых изданиях даже подписывают акт о коммерческой тайне, хотя это незаконно (№ 98-ФЗ). Стоит ли говорить, во что превращалось наше сотрудничество, когда я говорил об этом?

Гонорарная сетка и тогда, и сейчас — одна большая тайна. Даже узнав среднюю вилку выплат, ты никогда не угадаешь гонорар условного критика, который придет с интересной темой не суть важно куда: в „Канобу“, „Лайфхакер“, „Искусство кино“, Forbes, Ornament или „К!“. Деньги в целом крайне чувствительная тема, как и привилегии столичной жизни. Неслучайно я перечислил в начале Москву и Петербург: кинокритики в других городах как институции просто не существует. Не изменил ситуации и постковидный переход в онлайн. Москве — пресс-показы, светские мероприятия и зарубежные гости, а регионам — ничего.

Отсутствие информации о финансах в индустрии породило внутреннее расслоение, если не пропасть. С одной стороны, редакторы с ограниченными бюджетами, с другой — авторы с простыми потребностями заработать на хлеб с маслом. Где-то за пределами этой дихотомии — элитарные критики, имя которых выносится в заголовок материалов. Люди-бренды, а вовсе не название фильма или сериала собирают клики. Единичные случаи высоких гонораров — от 20 тыс. рублей за рецензию и выше — создают иллюзию доходности профессии, но не отражают системной картины.

Когда я начинал, специализированные издания платили меньше, чем лайфстайл, деловые медиа и тем более глянец. Но в деловом СМИ редактор мог не разбираться в сути вещей. Не различать Йоакима Триера и Ларса фон Триера. Не понимать, что Vertigo — импринт DC Comics. Не знать, что „Жить“ Юрия Быкова и „Жить“ Василия Сигарева — разные фильмы.

„Какая правда? Важно лишь убедительно подать“, — говорил один известный рэпер. Подобного нельзя было представить в профильных медиа, где от авторов ожидали серьезного анализа и умения ориентироваться в контексте, но платили за это „ветку“. Так, одни авторы оказывались в хлебных местах, но стагнировали, сидя на халтуре. Другие росли, но получали копейки. Некоторые мои коллеги из второй категории со временем бросали „бессмысленную писанину“ ради „нормальной работы“.

Фрилансеры — самый незащищенный рабочий класс

К концу 2010-х в России стало значительно меньше штатных кинокритиков. Мало того что отделы культуры тотально сокращали или распускали, в мир культурной журналистики, как и в другие области, заглянула суровая посткризисная экономика. Зачем содержать постоянного автора, обеспечивая ему соцгарантии, отчисления, больничные и отпускные? Работаем с фрилансерами, ведь это удобно: не нужно ни рабочего места, ни страховок, ни налогов, ни командировочных, меньше трат и бюрократии.

Многие, кому платили белую зарплату, превратились в авторов, вкусивших обыденность фриланса. Тебе могут не заплатить гонорар. Тебе могут заплатить меньше, чем договаривались. Твой материал могут переписать без согласования. Текст может вообще не выйти по независящим от тебя причинам. Сегодня ты наладил отношения с редактором, а завтра он уволился — начинай сначала. Что-то не нравится? До свидания! На твое место стоит очередь из других авторов, как правило, более молодых и податливых, из которых можно лепить что угодно, как из пластилина.

Экспертное мнение ничего не стоит

С годами мало что изменилось. Некоторые аспекты работы кинокритиков только усугубились — взять хотя бы размытие понятия „экспертность“. Раньше большой лонгрид о творчестве режиссера или анализ какого-нибудь кинофеномена мог потенциально стоить как пять-шесть текстов-однодневок. Подготовка таких материалов могла занимать от нескольких дней и недель до месяца. Сейчас за подобные лонгриды платят не сильно больше, чем за обычные рецензии или подборки. Уходит ли на них меньше времени? Догадайтесь.

Однажды я делал материал о состоянии киноиндустрии после 24 февраля 2022 года. Изучил немало новостей, взял ряд комментариев у нескольких спикеров, проанализировал тенденции и прогнозы. Договорились об одной ставке за текст — получил в разы меньше. Когда попытался узнать, почему редакция нарушила договоренность, редактор ответил:

Эта, мягко говоря, ужасающая логика в последние годы стала доминировать в медиасреде. Нет, виноваты не редакторы, которые, если отталкиваться от моего опыта, в целом радеют и за качество текстов, и за неординарный подход к темам. Просто СМИ вынуждены конкурировать с новой средой. Во-первых, агрессивной: сегодня ИИ-ассистенты пересказывают содержимое материалов до того, как вы кликните на ссылку. Во-вторых, скоростной: аудитория ушла в телеграм и ютуб, где все появляется быстрее и в сжатом виде, а количество переходов из соцсетей на сайт составляет катастрофически малый процент.

Размытие экспертности происходит и из-за любительского контента. За последние 10–15 лет в кинокритическую среду пришли люди без опыта, в результате чего медиа наводнили поверхностные рецензии, оперативные разборы и эмоциональные отклики. Проблема — не в расширении участников дискуссии, а в отсутствии минимального фильтра между экспертностью и ее имитацией. Когда между „кинокритик“, „киновед“ и „блогер“ для аудитории и индустрии нет разницы, впору кричать: „******!“ Уравнивание экспертов и людей, пускающих пыль в глаза, — проблема.

Рецензии стали читать значительно меньше

Может показаться, что во всем виноваты люди, которые просто стали меньше читать. Увы, это утверждение довольно близко к истине. По данным Statista, глобально только 10% зрителей принимают решение о просмотре кино на основе профессиональных рецензий. При этом цифра не учитывает влияния ИИ-ассистентов и агрегаторов, которые опосредованно доносят критические мнения. По данным Фонда кино (2017), в России ситуация еще острее: только 5% зрителей активно ищут рецензии профессионалов, перед тем как глянуть новый фильм или сериал, а принимают решение о просмотре, основываясь на текстах кинокритиков, только 1% зрителей.

Если еще в конце 2010-х рецензии в крупных медиа могли собирать десятки тысяч просмотров, то сегодня читаемость таких материалов неуклонно падает. Аудиторию цепляют кликбейтные заголовки, но даже по ним люди почти не переходят („спасибо“ тем же ИИ-ассистентам)».

Почему так происходит?

«Падение просмотров у кинорецензий, мне кажется, связано с несколькими факторами. Во-первых, мы вошли в эпоху тотального перепроизводства, когда предложение явно превышает спрос. В прокате и сети выходит огромное количество фильмов (не говоря уже о сериалах), но не все они — тут я занимаю жесткую позицию — нуждаются в рецензиях. Почему же издания и их авторы продолжают строчить тексты про необязательные релизы, создавая таким образом информационный шум, в котором тонет все на свете?

Все просто: рецензия — самый простой способ отработать инфоповод, ведь, чтобы сделать что-то более креативное, нужно включить мозг, а в условиях конвейерного производства этим мало кто хочет заниматься. Отсюда большое количество проходных рецензий на проходные фильмы, которые собирают полтора клика — и под которыми оказывается погребен читатель (может кто-нибудь объяснить, зачем нужны тексты про фильмы „сНежный человек“, „Нахимовцы. Янтарный берег“ или, скажем, „Мой сын“, кроме как затем, чтобы автор получил за них гонорары?). При этом качество рецензии по большому счету уже не играет никакой роли — гораздо важнее, как у сайта настроена SEO-оптимизация и какое место он занимает в гугл-выдаче.

Во-вторых, классическим медиа (а под ними я имею в виду не газеты и журналы, а интернет-сайты) становится все труднее конкурировать в оперативности с телеграм-каналами — особенно с авторами, которые публикуют свои посты на выходе из кинозала. Однако если поначалу казалось, что телеграм станет яркой альтернативой традиционным и скучным СМИ, площадкой, на которой смогут взойти новые звезды кинокритики, незамеченные ранее самородки и таланты, то эта иллюзия довольно быстро рассеялась. Очень много авторов завели себе каналы со смешными названиями на сто подписчиков, но оказалось, что сказать им особо нечего. Успешные киношные телеграм-каналы (с нетривиальным подходом и каким-то уникальным авторским голосом) можно пересчитать по пальцам двух рук.

Собственно, третья причина падения просмотров рецензий заключается, как мне кажется, не в том, что мы переехали из монокультурного в поликультурный мир, где все разбились на кружки по интересам (в том числе по телеграм-каналам с кружками), а из вещей, объединяющих всех, остались разве что пятый сезон „Очень странных дел“ и третий „Аватар“, — причина в том, что интернет переполнен однообразными мнениями, всегда видно, когда критику нечего сказать, поэтому он начинает гнать строку, просто чтобы получить гонорар. Но ценность такого мнения всегда стремится к нулю, поэтому, если можешь не писать рецензию или пост, просто не пиши их. Очевидно, что все мы сейчас находимся в раздувшемся из-за обилия контента (фильмов, сериалов и текстов про них) мыльном пузыре — и у меня полное ощущение, что этот пузырь скоро лопнет».

Кинокритиков меньше не становится

Парадоксально: индустрия не нуждается в критике, но профессия остается очень популярной — особенно среди молодежи. Это создает порочный круг: избыток новичков, готовых писать бесплатно или за ничтожно малые деньги, замедляет рост гонораров, в результате чего достойный доход не могут себе обеспечить даже опытные авторы. Киношкол и мастерских критики становится ничуть не меньше, чем кинофестивалей в России, а количество людей, которые туда поступают (как правило, за весьма немаленькие деньги), заставляет схватиться за голову.

Возможно прав мой коллега Егор Москвитин в оценке этих людей: „Родились, чтобы заживо сгореть в кинотеатре“. Неудивительно, что никто до сих пор не пытался помочь профессии с помощью системных мер, если в нее приходят люди, которые принимают будущие неудачи как часть пути и не ставят перед собой никаких целей. Кажется, что главная проблема киношной медиасреды — не в низких гонорарах, отсутствии соцвыплат и некликабельности экспертности. Складывается впечатление, что критическая мысль больше не востребована аудиторией.

Как много новых имен вы встречали в кинокритике за последние пять лет? Сколько из них запомнили? Это тема для отдельного материала: что влечет людей в кинокритику, где средний гонорар — 3000–5000 рублей, а 42% авторов зарабатывает на фрилансе меньше 40 тыс. в месяц?

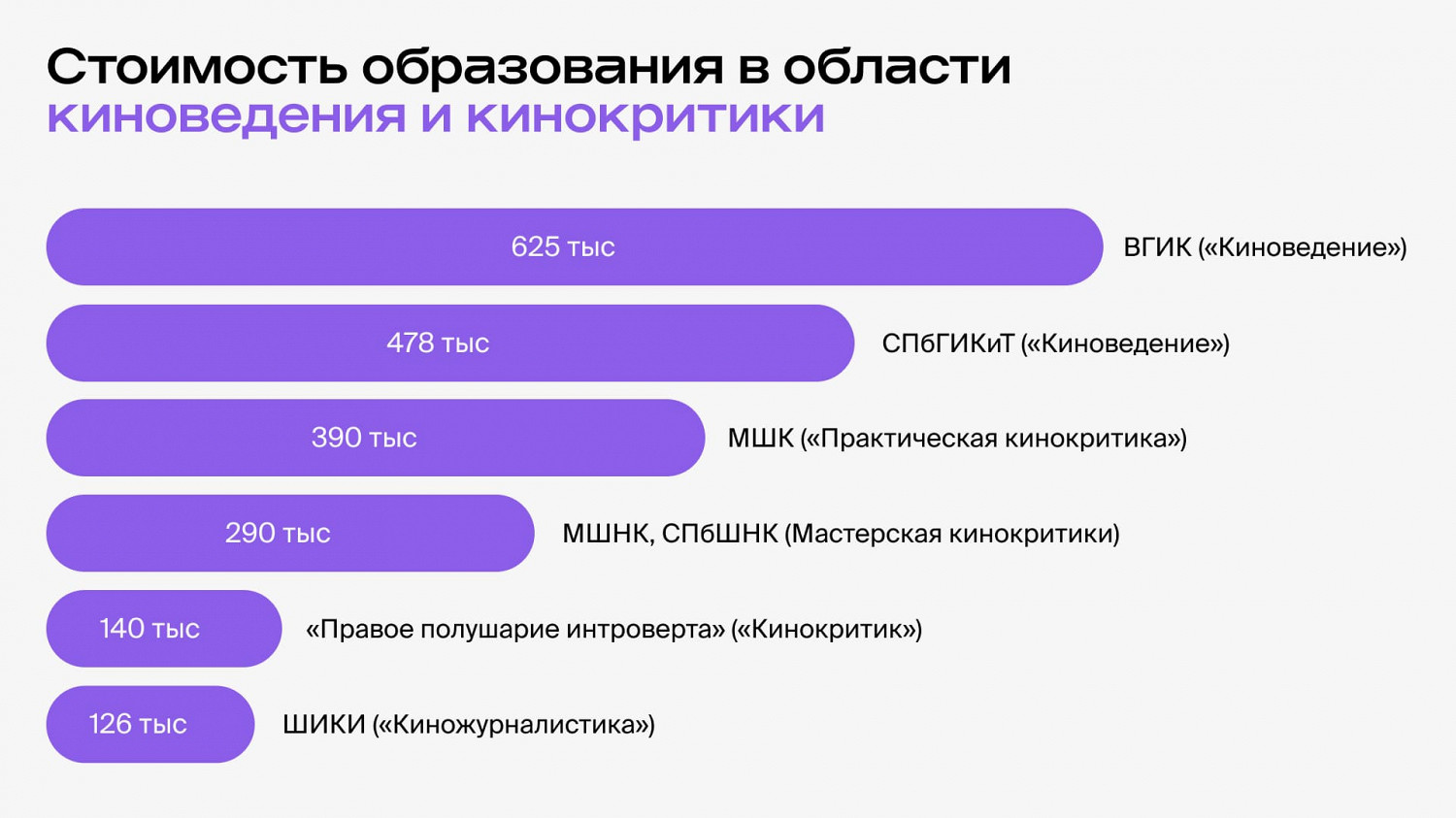

Обучение в киноведении и кинокритике разделяется на два разных направления. Во-первых, классическое образование, например, во ВГИКе или СПбГИКиТе („Киноведение“). Отсюда выходят теоретики и историки кино, чье трудоустройство в сфере киножурналистики ничем не гарантировано и далеко не прозрачно. Во-вторых, годовые и двухгодовые курсы: МШК („Практическая кинокритика“), МШНК и СПбШНК (мастерская кинокритики). Здесь обещают быстрый старт в профессии, но без академического фундамента. В обеих траекториях нет отбоя от абитуриентов. Конкурс в разные годы — от 8–10 человек на место до 35–40. Пока образовательные институции ориентируются на стандарты, рынок услуг заполняется предложениями более доступных, быстрых курсов, после которых можно называть себя кинокритиком. ШИКИ (Школа искусств и креативных индустрий) предлагает онлайн-курс „Киножурналистика“, а „Правое полушарие интроверта“ обещает профессиональное обучение на кинокритика.

Как у этих учреждений с трудоустройством? Практически никак. Школа литературной критики им. В.Я.Курбатова выпустила в свет (справедливо отметим, бесплатно) два потока молодых кинокритиков — более 40 человек. Что эти люди делают после учебы? В какой среде растворяются их имена?

Увы, это лишь капля в океане. Прозрачных лифтов в индустрии нет. Если кто куда и устраивается, то, как правило, подковерно.

Конкуренция в киношном телеграме очень высокая

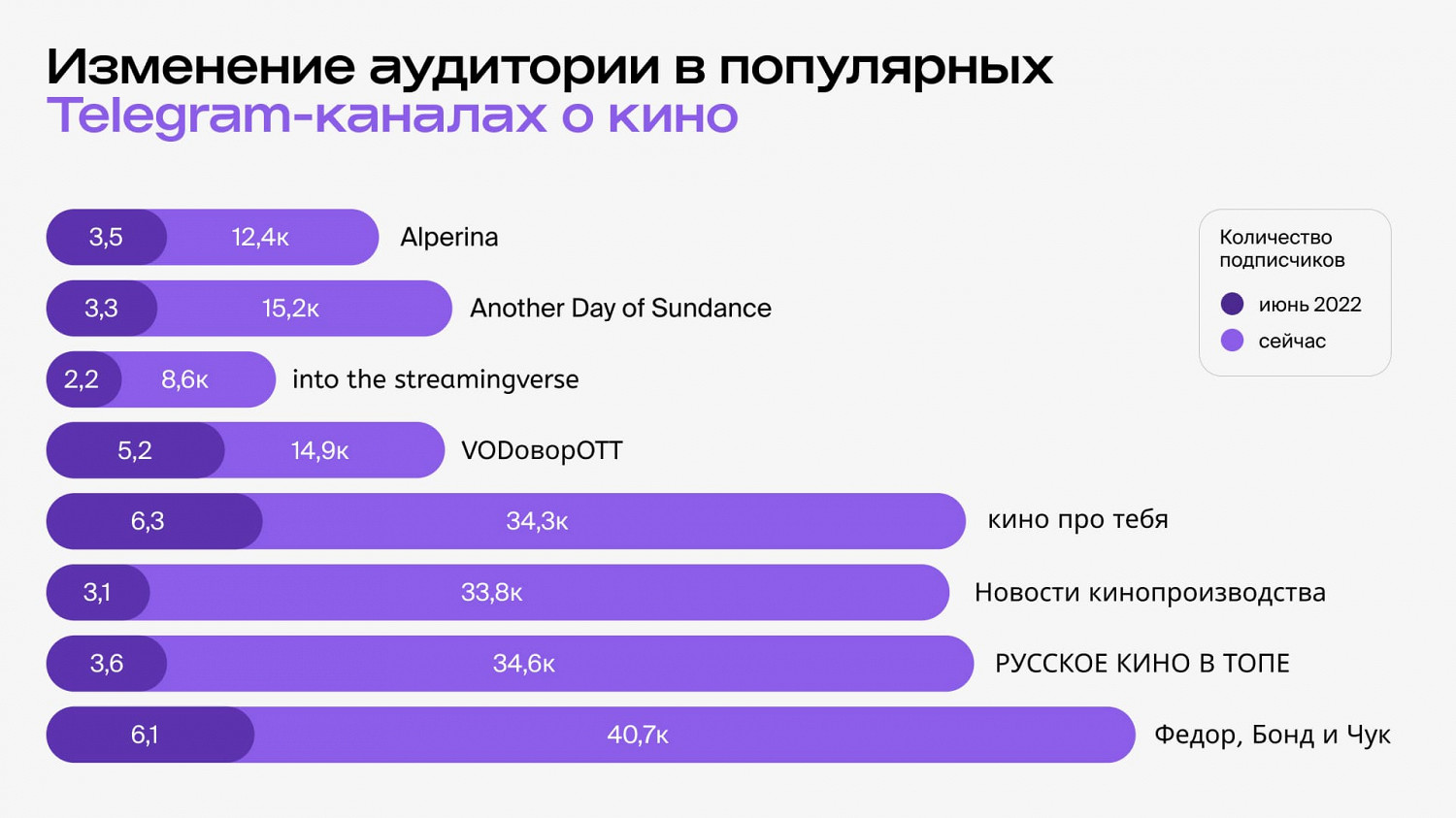

С чем сейчас проблем нет, в отличие от середины 2010-х, так это с площадками, где каждый может высказывать свое мнение. Будь вы выпускником киношколы, блогером-любителем или синефилом-киноманом, не вылезающим с показов „Каро.Арта“ или „Иноекино“, у вас, скорее всего, есть телеграм-канал. Киношная аудитория рунета живет в телеграме примерно со второй половины 2010-х, а большой поток читателей хлынул на платформу в середине 2022-го. Массовая миграция случилась, когда возник риск блокировки соцсетей корпорации Meta* — Facebook и Instagram. По данным на сентябрь 2025 года, в России зарегистрировано 12 млн каналов. Минимум 27 тыс. из них причислены к категории «Видео и фильмы». Здесь и пиратские паблики, и официальные группы стримингов и телеканалов, и каналы кинокритиков, и популярных обзорщиков, и киноблогеров.

Сегодня наибольшее предпочтение читатели отдают авторскому контенту в персонифицированных проектах. Этот тренд вынуждает кинокритиков помимо собственной профессии осваивать SMM-инструментарий. Те, кто нерегулярно ведет телеграм-канал, постепенно теряют аудиторию и забываются. Если о твоей карьерной траектории не пишет „Карьера The Blueprint“, медийно ты, скорее всего, мертв. Так и с телеграмом: если не пишешь, твое место быстро займет кто-то другой, потому что конкуренция высока.

Среда телеграм-критики делится весьма условно. Для читателя в вакууме нет особенной разницы, где смотреть трейлер нового „Майора Грома“, разглядывать постер нового громкого фильма и читать перевод новости из Deadline, Variety или THR: в канале редактора „Российской газеты — Неделя“ Сусанны Альпериной, в (полу)анонимном телеграм-канале „РУССКОЕ КИНО В ТОПЕ“ или в маленьком авторском блоге „Кирямбит“.

Чуть больше, конечно, выделяются авторы с уникальным стилем. Можно по-разному относиться к Егору Москвитину, Антону Долину** или Зинаиде Пронченко***, но так, как пишут они, (пока) не пишет никто, в том числе и модные нейросети. Неизменно интересны каналы, чьи авторы специализируются на отдельных аспектах кино, например, каналы художниц по костюмам Анны Баштовой и Надежды Васильевой „Кинокостюм для чайников“ и V_B, художника-постановщика Сергея Февралева „Художник обидеть может каждого“, режиссера Олега Трофима Oleg Trofim | official, сценаристов Романа Кантора, Николая Куликова и Константина Майера „Поэпизодный клан“, кастинг-директора Кати Третьяк „Нетипичный агент“ и продюсера Николая Картозии „Продюсер Kartoz“. В отличие от блогеров, пришедших в телеграм с улицы, профессионалы делятся практическим опытом, который оказывается незаменим.

Рынок не способен переварить столько текстов

Мне кажется, признаком профессионализма должна стать не просто любовь к кино, а готовность достойно зарабатывать. Вероятно, русскоязычная индустрия обойдется тремя-четырьмя десятками профессионалов, людьми, которые способны монетизировать опыт и экспертность: в текстах, преподавании, кураторстве, киноклубах, подкастах, видео и фестивалях. В искусстве „автор умер“ киноиндустрия сделала шаг вперед. Может, настало время похоронить старую модель кинокритики?

Рынок не способен переварить тот нескончаемый поток контента, который плодят сделанные на коленке ютуб- и телеграм-каналы. В этом информационном шуме качественные статьи теряются, а редакции выбирают не тексты с глубоким анализом, нестандартным подходом и уникальным авторским голосом, а материалы, которые принесут просмотры. Низкий порог вхождения в профессию, бесконечное радушие экспертов и старших коллег, карт-бланш новичкам непомерных размеров… Откройте глаза: это не благо, а яд, от которого нет лекарства. Не нужно делать вид, что наши проблемы заключаются исключительно в жадных редакциях и неспособности отстаивать интересы, адекватно оценивая потраченное на качественную работу время.

Нужно меньше школ критики и текстов

Сегодня зарубежные стриминги сокращают количество оригинальных фильмов и сериалов. Топ-6 глобальных платформ (Apple, Amazon, Disney, HBO Max, Netflix и Paramount) уменьшили заказы на оригинальный контент в первом полугодии 2025 года на 24% — это следствие переосмысления новой модели потребления. Российские онлайн-кинотеатры следуют этому тренду, но с меньшей амплитудой: количество оригинальных проектов упало на 14%. В отличие от Запада, сокращение объясняется не столько стратегическим пересчетом бизнес-модели, сколько дефицитом финансирования и в некоторых случаях цензурными ограничениями.

В этих условиях было бы справедливо, во-первых, уменьшить количество киношкол, критиков и „критиков“, во-вторых, сократить количество текстов о кино самых разных форматов. Не каждый фильм и сериал нуждается в рецензии. Не каждый юбилей актера и круглая дата некогда культового кино требует свежего осмысления. Не всякая подборка должна попадать в поисковую выдачу. Продолжать можно бесконечно. Это знают и понимают критики, редакторы и, что более важно, читатели. Но по какой-то причине ничего не меняется — и профессия продолжает катиться к обрыву. Чем быстрее мы примем эту крайне неприятную, горькую правду, тем оперативнее сможем найти новые способы существования в меняющемся ландшафте российской киножурналистской среды».

* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

** Антон Долин внесен Минюстом в реестр иноагентов.

*** Зинаида Пронченко внесена Минюстом в реестр иноагентов.